文|犀牛娛樂 小福

編輯|樸芳

票房像豆汁兒的《燃冬》,活活成了出觀眾和導(dǎo)演的互相傷害。

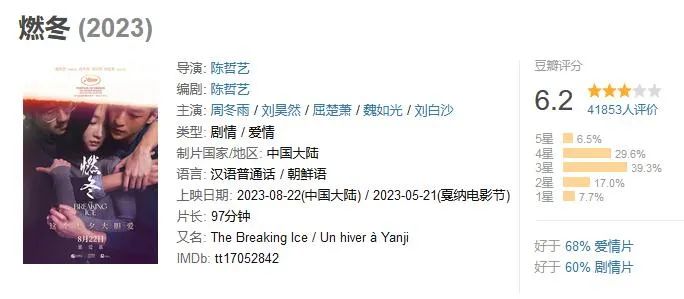

這部集結(jié)了周冬雨、劉昊然、屈楚蕭三位實(shí)力青年演員的七夕檔愛情電影,上映首日僅收1528萬(wàn)元,如今上映七天累計(jì)票房仍不足2300萬(wàn)元。口碑方面,該片在貓?zhí)云脚_(tái)上遲遲未能開分,豆瓣也只拿到了6.2分的成績(jī)。

事實(shí)上,在這部影片上映之前,陳哲藝作為“戛納嫡系”導(dǎo)演,此前的幾部作品都能夠在豆瓣獲得7.5+的分?jǐn)?shù),在迷影圈口碑上乘。而《燃冬》也是曾入圍第76屆戛納國(guó)際電影“一種關(guān)注”單元的公認(rèn)潛力之作。未曾想到,迎來(lái)正式公映后,該片竟直接拉低了陳哲藝導(dǎo)演作品的口碑下限。

與口碑、票房雙雙滑鐵盧同時(shí)出現(xiàn)的,還有社交平臺(tái)上此起彼伏的議論聲。大批預(yù)期錯(cuò)位的觀眾們?cè)诳赐辍度级泛笤孤曔B連,吐槽、玩梗愈演愈烈。一部作者性極強(qiáng)的文藝愛情片,在互聯(lián)網(wǎng)上竟淪為網(wǎng)友“笑柄”,主流聲音已經(jīng)完全脫離了電影表達(dá)內(nèi)容本身。

也不怪陳哲藝導(dǎo)演情緒波動(dòng)嚴(yán)重,受到打擊極大。畢竟在《燃冬》之前,他的作品在各個(gè)內(nèi)地電影節(jié)上一直是一票難求,映后交流場(chǎng)次也場(chǎng)場(chǎng)爆滿。

《燃冬》會(huì)走到如今地步,或許真的是主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)們始料未及的。

成也宣發(fā),敗也宣發(fā)

首先要說(shuō)明的是,犀牛君個(gè)人并不認(rèn)為《燃冬》是一部有失陳哲藝水準(zhǔn)的作品。

當(dāng)然,作為他的第一部純內(nèi)地影片,考慮到選題操作層面的陌生,若說(shuō)水土不服肯定也會(huì)客觀存在。但這部影片仍然完整保留了他的個(gè)人特質(zhì)、美學(xué)風(fēng)格,保持了他一貫的內(nèi)容水準(zhǔn),是一部合格的作者電影。

會(huì)導(dǎo)致如此下場(chǎng),我們認(rèn)為宣發(fā)環(huán)節(jié)要負(fù)很大一部分責(zé)任。

第一,作為一部作者性極強(qiáng)的愛情片,《燃冬》選擇七夕檔這個(gè)檔期就是冒險(xiǎn)的。

七夕檔是徹頭徹尾的商業(yè)電影檔期,之所以能夠被稱為檔期就是因?yàn)槊磕昶呦Χ加写罅康那閭H觀眾為電影市場(chǎng)帶來(lái)增量。因此愛情題材影片往往能夠在七夕、情人節(jié)、520檔這種愛情主題檔獲得事半功倍的效果。

但《燃冬》雖為愛情題材,卻還有作者電影這個(gè)前置條件。任何一部非商業(yè)的作者電影,選擇在七夕檔上映都是一種冒險(xiǎn)行為。

第二,影片的映前營(yíng)銷也存在相當(dāng)程度的避重就輕,導(dǎo)致了很多觀眾被誤導(dǎo)建立錯(cuò)誤預(yù)期。

從影片官抖發(fā)布的短視頻物料中不難看出,這部影片主動(dòng)貼近傳統(tǒng)愛情電影的宣傳模式,將影片中的愛情相關(guān)橋段進(jìn)行截取放大。而在《燃冬》集中投放在在線購(gòu)票平臺(tái)的大號(hào)字體海報(bào)上,也打出了“七夕必看大膽愛”“浪漫七夕約會(huì)首選”“很戳心意難平”等等內(nèi)容非常貼近下沉市場(chǎng)觀眾喜好的口號(hào)。

影片的發(fā)行策略更是走上了徹頭徹尾的商業(yè)路線。

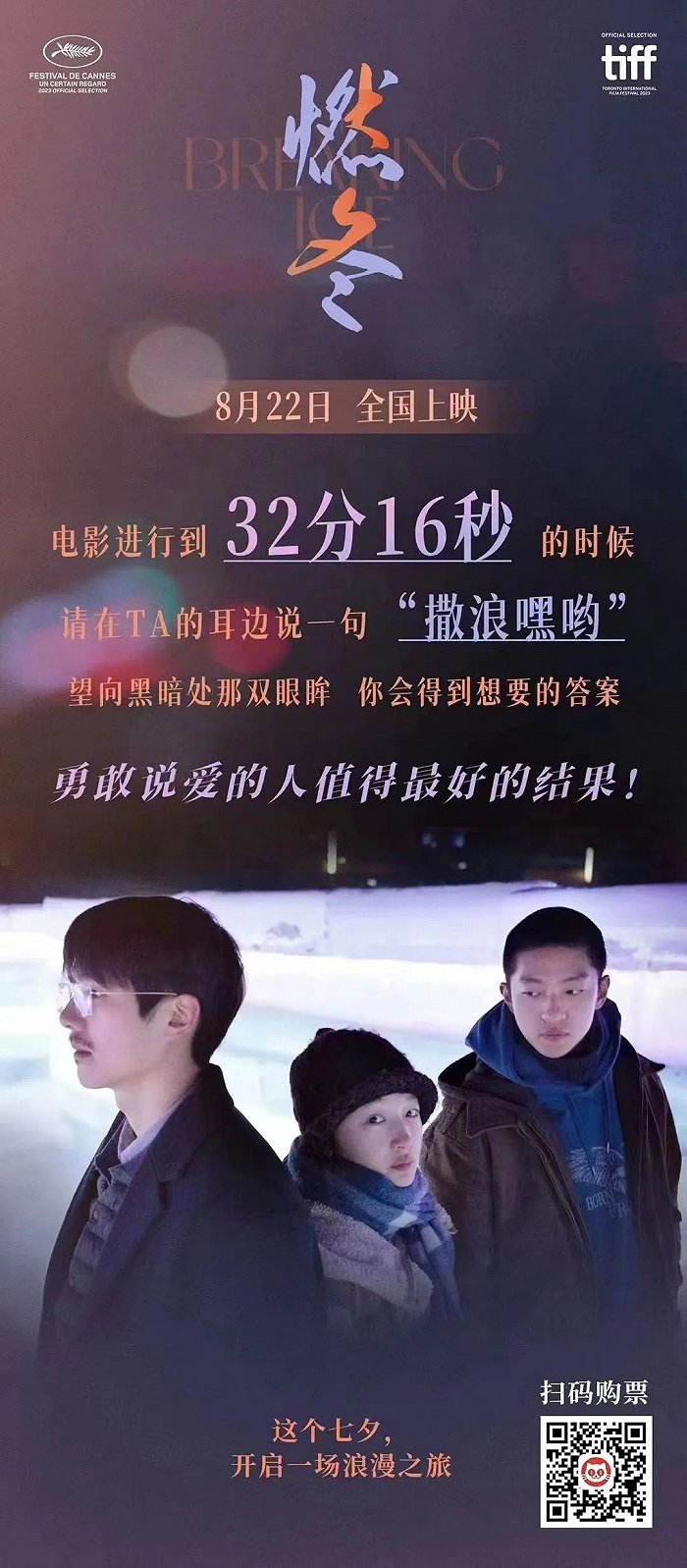

這一邊安排起“13:14”“17:20”等七夕特殊時(shí)段場(chǎng)次鼓勵(lì)影院開設(shè)相關(guān)場(chǎng)次,另一邊又發(fā)出了“電影進(jìn)行到32分16秒的時(shí)候請(qǐng)?jiān)赥A的耳邊說(shuō)一句‘撒浪嘿喲’”的觀影互動(dòng)宣傳語(yǔ)。

想必任何一位對(duì)陳哲藝導(dǎo)演或影片調(diào)性沒有前期了解的觀眾,都會(huì)因這種宣傳模式建立起“這是一部商業(yè)愛情片”的錯(cuò)誤認(rèn)知。

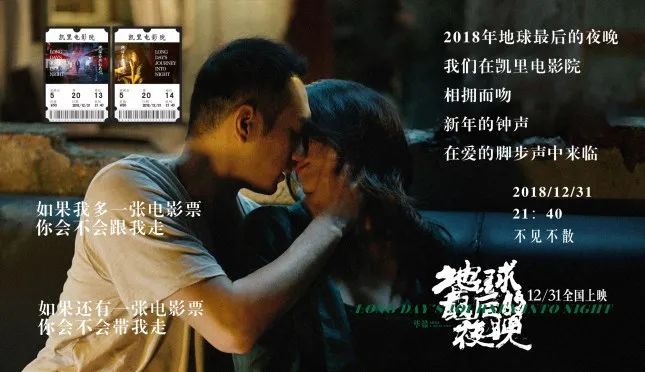

看到這里,有沒有感覺到一絲熟悉?《燃冬》的“撒浪嘿喲”,簡(jiǎn)直和2018年跨年檔《地球最后的夜晚》的“一吻跨年”口號(hào)如出一轍。

當(dāng)年這部影片就是憑借精準(zhǔn)讀取了女性觀眾的需求,在映前營(yíng)銷階段把觀眾預(yù)期抬升到了極致。一句“一吻跨年”,惹得無(wú)數(shù)情侶攜手前往影院跨年,光《地球最后的夜晚》一部影片在跨年當(dāng)日就獨(dú)自支撐起超過(guò)50%的票房占比,生生造出了一個(gè)“跨年檔”。

但同樣由于影片的強(qiáng)烈作者性,絕大部分普通觀眾都在觀影過(guò)程中被無(wú)情打破預(yù)期,看得云里霧里。最終這導(dǎo)致了該片在當(dāng)時(shí)創(chuàng)下了貓眼、淘票票的評(píng)分新低,次日大盤跌幅多達(dá)96%,堪稱一場(chǎng)錯(cuò)位宣發(fā)帶來(lái)的市場(chǎng)歷史奇觀。

巧合的是,《燃冬》《地球最后的夜晚》這兩部影片的第一出品方還都是華策,同樣都是備受行業(yè)關(guān)注的青年作者導(dǎo)演,也都是由知名演員領(lǐng)銜的愛情片。無(wú)論怎么看,《燃冬》都是對(duì)標(biāo)著《地球最的夜晚》來(lái)操作宣發(fā)的電影。

而這種夸張的營(yíng)銷手段,對(duì)于普通愛情片而言其實(shí)無(wú)傷大雅,但對(duì)于受眾圈層屬性極強(qiáng)的作者電影來(lái)說(shuō)無(wú)異于一副猛藥。無(wú)論用得好不好,強(qiáng)行破圈都會(huì)導(dǎo)致大量觀眾的預(yù)期割裂。

所以這兩部影片就連口碑翻車的結(jié)果都是那么一致。

觀眾更難“騙”了

但二者相比的話,《地球最后的夜晚》至少還贏得了票房,口碑票房雙輸?shù)摹度级凤@然更虧。

現(xiàn)在來(lái)看待《地球最后的夜晚》的成功,其實(shí)離不開天時(shí)地利人和三層因素。

首先當(dāng)年短視頻營(yíng)銷還是非常新的概念,一旦成功必然是現(xiàn)象級(jí)。電影短視頻爆款的鼻祖可以追溯至2017年賀歲檔《前任3》的話題爆棚,在這部影片大獲成功后,行業(yè)才逐漸意識(shí)到電影短視頻營(yíng)銷的大有可為。

18年跨年檔的《地球最后的夜晚》也是在短視頻電影營(yíng)銷發(fā)展初期吃足時(shí)代紅利的影片。這部影片精彩的話題營(yíng)銷,為后續(xù)大批愛情片策略樹立起了一座標(biāo)桿。

其次跨年檔本身也有更大的市場(chǎng)前景。跨年檔銜接元旦檔,在檔期容量上要略高于普通3天小長(zhǎng)假。而在觀影儀式感上,跨年也在更廣泛的受眾群體中具備象征意義。這是任何愛情檔都難以相比的。

還有一點(diǎn)不可或缺的條件,是《地球最后的夜晚》當(dāng)年也在宣發(fā)上投入了更多資源。正是當(dāng)年片方對(duì)短視頻營(yíng)銷的重視,才促成了現(xiàn)象級(jí)的爆破。

但來(lái)到四年多后,《燃冬》上映之時(shí),整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境早已天翻地覆。

短視頻營(yíng)銷成為了每一部電影的必備功課。特別是愛情片,在短視頻物料里玩玩氛圍、造幾個(gè)話題熱點(diǎn)幾乎是所有片方都要進(jìn)行的常規(guī)宣發(fā)。《燃冬》加入這一陣營(yíng),不過(guò)是某種程度上的循規(guī)蹈矩。

觀眾卻不再是過(guò)去的觀眾,密集的電影短視頻營(yíng)銷早已抬高觀眾的興趣閾值。想成為一部短視頻爆款影片,難度極高。

再者,今年本來(lái)也不是一個(gè)愛情片大年。且不說(shuō)七夕檔和跨年檔之間的檔期容量差異,今年以來(lái)所有愛情相關(guān)檔期就沒有誕生過(guò)一部表現(xiàn)亮眼的影片。挑剔的觀眾、參差不齊的愛情片品質(zhì),都在不斷消耗愛情片的基本盤。

最后,《燃冬》在映前營(yíng)銷上的投入也比較有限。論造話題,不如《孤注一擲》,論發(fā)行努力程度,不及《封神第一部》……雖然拿這些不同體量的電影來(lái)粗暴對(duì)比并不公平,但觀眾選擇電影的邏輯就是如此簡(jiǎn)單。

今年暑期檔爆款讓人目不暇接,《燃冬》常規(guī)又錯(cuò)位的宣發(fā)方式,換不來(lái)巨大的觀眾流量,也得不到應(yīng)有的口碑。

觀眾無(wú)罪,創(chuàng)作者也應(yīng)該擁有創(chuàng)作自由。電影市場(chǎng)如此廣闊,為每一部不同氣質(zhì)的電影找到目標(biāo)受眾本不該是如此之難的事。而錯(cuò)位宣發(fā),只會(huì)造成二者之間的互相傷害。

一部《地球最后的夜晚》,不足以讓文藝片映前宣發(fā)獲得教訓(xùn)。但加上了這部《燃冬》,從業(yè)者也該多少長(zhǎng)個(gè)記性。希望以后這種本可避免的雙輸局面能夠再少一些,畢竟這種傷敵一千自損八百的形式,實(shí)在不劃算。