文|音樂先聲 丁茜雯

編輯|范志輝

隨著中秋與國慶雙假期的臨近,音樂節、演唱會等演出排期也更為密集。

回看馬上要結束的前三個季度,作為消費受眾的樂迷群體熱情看上去也并未在高票價的“壓榨”中大幅減退。據中演協數據顯示,演唱會、音樂節的觀眾大都是年輕人,年齡18-34歲的觀眾占比超過75%。

不難看出,年輕人的文化消費需求十分旺盛。而在“吃喝玩樂掏空年輕人的腰包”的熱搜下,頻繁被提及的演唱會、電影乃至彩票等娛樂消費在年輕人之中都悉數愈加火熱。

不管是特種兵旅游火爆、跨城觀演紅火,還是演唱會門票動輒售罄或天價黃牛票,年輕人愈加樂意“花小錢買快樂”,頗有一種今朝有酒今朝醉的活法。

某種程度上,這也是YOLO主義在當代的再流行。而這些帶有及時行樂感的消費行為,正在成為當下年輕人的安慰劑。

YOLO主義與音樂消費

據《名利場》追溯,在上世紀90年代, Grateful Dead樂隊鼓手Mickey Heart最早使用了“YOLO”這一縮略詞為不惜花費重金買下的農場命名,其代表的意思便是“You Only Live Once(你只活一次)”。

而在2011年,隨著Drake在單曲《The Motto》中使用該詞,這一概念也再次走入全球流行視野,成為年輕一代的生存態度。不管是及時行樂、躺平,還是冒險生活等,皆可看作是YOLO主義下的分支。

當下,占據年輕消費主流的Z世代(95后)、Alpha世代(10后),也將這一放松的生活態度融入音樂消費。也正因如此,年輕人開始將更多的花銷投入到了音樂消費,大大提高了觀演購票熱情,加速了演出市場回暖。

據燈塔專業版顯示,今年1 - 8月音樂演出銷售總票房達到57.04億元,其中演唱會總票房44.52億(占78.1%),音樂節總票房11.33億(占19.9%)。從年齡上看,00后是對各種類型的音樂演出關注度最高,尤其對音樂節的關注占到了近6成,95后、90后消費人群則緊隨其后。

身為北京高校學生的Momo便坦言,相較往年,自己的生活費有近70%用在了購買北京及周邊地區演唱會、Livehouse、音樂節門票上。這種報復性補償也讓她獲得了更為愉悅的精神食糧,“我自認是很純粹的YOLO一族的生活態度,只為愛好付之金錢來換精神富足、及時行樂,其實是很搖滾的。”

同時,跨城觀演也成為演唱會、音樂節的主要消費趨勢,“越年輕越愿意跨城觀演”的意愿也占據著消費主力。比如阿那亞·蝦米音樂節所公布的購票用戶中,18歲至29歲用戶群體占比達55%,跨城觀演比例達到了94%。

隨著觀演需求旺盛、上座率節節走高、演出市場熱度活躍,一票難求也成為普遍現象,年輕消費者也走向了變相的消費升級——高價黃牛票也愈加成為年輕樂迷不差錢的選擇,甚至找黃牛付費“代搶”門票成為當下搶票主流。比如,TFBOYS西安演唱會門票便達到了重金難求的地步,不少黃牛溢價代搶費用從5000元至萬元不等。

除此之外,如美國經濟學家Alan Krueger在《搖滾吧,經濟學》中提到的“鮑伊理論”所言,音樂人的周邊產品是具有促使樂迷進行音樂消費的“互補商品”。我們注意到,樂迷對于衍生周邊品類的消費熱情也有所提高,音樂人、音樂節等相關周邊產品迭代升級、IP聯名合作愈發多樣化、精致化,成為受眾樂意買賬的附加消費。

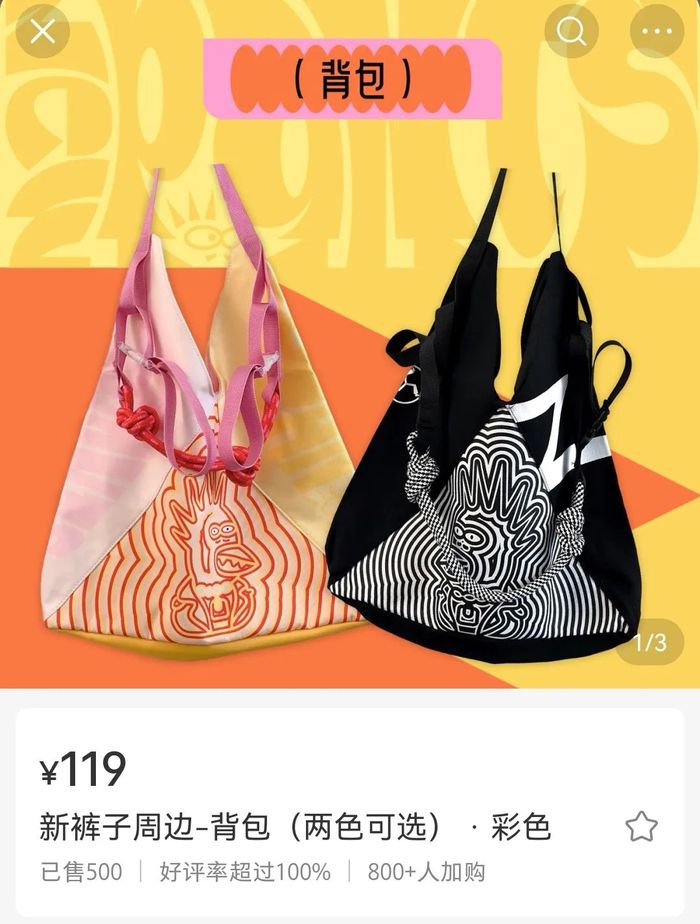

比如泡泡島音樂節與香薰品牌刻氣Kitsch(原刻奇)聯名推出的火山形象相關周邊便大受歡迎,不乏有年輕樂迷花費數千元在現場購買;而新褲子樂隊在7月推出的定價119元的新款“咪咪與嘎嘎”帆布包也在上架小紅書店鋪后飛速售罄,用戶曬單筆記中也大多為年輕大學生群體。

將新褲子樂隊近期上架的徽章、帆布包均悉數購入的Momo也表示,如果放在前幾年,斷然不會花費將近400元去購買這些利用價值不高的小玩意,“現在的話,其實就是抱有帶去音樂節拍照的想法購入,算是買一個預設的期待。”

在YOLO主義的刺激下,音樂市場的驅動力更為強勁。相比買房買車的亞歷山大,一張百元或千元門票就能承包年輕人幾天的快樂。

為什么YOLO主義開始盛行?

不可否認的是,音樂演出的下沉極大融入了人們的生活場景,“不計成本”看演出也成為了年輕人日常生活方式的一部分。這種“今朝有演出便去看”的YOLO主義,或多或少是后疫情時代的消費觀變遷。

直白來講,疫情的翻篇解封了年輕人的軀體與自由,但隨之而來的疫情后經濟恢復、就業問題等生存壓力也赤裸裸地擺在面前。在口紅效應下,越來越多的年輕人的消費欲望轉移到相對低廉、能夠獲得一定精神慰藉的音樂消費上,花少量的消費來取悅自己。

盡管性價比很重要,但隨著體驗消費時代的來臨,“該省省,該花花”的品質服務也成為了年輕人更加注重的焦點。諸如為能夠提供緩解生活壓力、造夢烏托邦等功能價值的某一首歌、某一音樂人或是音樂節品牌,都可以是年輕人為之買單的引子。

說白了,YOLO主義下的一大特點,便是體驗經濟占據了主導,而體驗消費也遠比商品消費更為重要。“演出門票的價格比起車子、房子這些來說是小巫見大巫,與其焦慮工資何時能夠買得起這些,不如先花一點小錢獎勵自己。”樂迷阿Wind便是有意讓自己成為YOLO主義的信徒,在他看來,這也是“愛自己”的另類表達方式。

而社交媒體上試不試登上熱搜的演出話題,也制造出一種新的“儀式感”,諸如“你看的第一場演唱會”、“今年總要看一場演唱會吧”等熱搜的渲染,也愈加刺激年輕消費群體看重情緒價值的供給。線上、線下所營造出的從現實“出逃”至音樂演出現場的鼓動,也讓看演出成為大眾短暫逃避現實的精神出口。

同時,在社交媒體覆蓋生活的背景下,演出市場的“小錢”投入也令年輕人握有了相應的炫耀式消費意味。

芒果對此便指出,當自己去看一票難求的五月天演唱會、TFBOYS演唱會等演出時,“恨不得全場在朋友圈發動態,也是有點在向別人炫耀的意思,看,雖然現在我還沒有房與車,但我不用為了貸款緊衣縮食。我會有閑錢去購買華而不實的樂隊周邊,也有閑時經常去音樂節。”盡管這只是表面上的“炫耀”,但這種滿足感也側面助推了年輕人對YOLO主義的信奉。

另一方面,音樂節、演唱會等也承載著一定的社交屬性,也能夠滿足年輕人的分享欲,彰顯個性表達的同時,給予消費受眾歸屬感、幸福感。

簡單來講,在音樂消費上奉行YOLO主義的本質,仍舊是樂迷們在社交媒體之中找尋“苦中作樂”、“及時行樂”的價值所在,來以此填滿自己的生活。

當然,也正是掐準年輕人這一心理,越來越多的主辦方、品牌方在音樂節文化的日益升溫下親自入局、打造演出品牌,成為新營銷陣地。諸如蜜雪冰城音樂節、元氣森林音樂節、隅田川咖啡音樂節等,均是新消費品牌押注年輕人圈層消費的新嘗試。

此外,因疫情以來不少樂隊面臨生存危機或者成員不合等原因走向解散、休團,一定意義上也成為樂迷超前消費的契機之一。比如飛去來樂隊解散前的最后一次巡演、TFBOYS十周年演唱會等,便令不少新老樂迷為彌補遺憾而選擇排除萬難去購票觀演。

“因為我不知道哪天醒來,就有一個樂隊暫休或是解散了,有哪一家常去的Livehouse關門了,這令我感到恐慌,我每天都在重復的生活需要他們。”自今年以來,每周都會去Livehouse觀看一到三場的阿Wind認為,“YOLO是一種消費態度,但更是我想要去圓夢的一個‘借口’,俗套一點來說,就是再不買票就晚了。”

不難看出,YOLO也更像是現實環境所迫下,年輕人依靠支配消費來打破固有秩序的一場非常規的“覺醒狂歡”。

結語

但YOLO主義下的音樂付費也并不意味著盲目消費,而是年輕一代在合理閾值內通過音樂演出獲取慰藉的精神體驗,其內核是在在生活重壓之下找到找到一方可以棲息靈魂的角落,也有著對當下困境的反抗意味。

在時代的大山下,意識到賺錢、跨越階級越來越難的年輕一代不再滿足低階的需求和欲望,更加注重生命力的小宗消費,悅己體驗成為首選。這對于主辦方、音樂人而言,如何打造貼近這一圈層的演出內容也就成了重中之重。

他們在乎的并非是看過多少演出,而是看重經歷了怎樣的演出體驗,是否獲得了美好記憶。或許,YOLO主義也將倒逼演出市場的迭代,創造更具差異化、稀缺性的新競爭面貌。