文|窄播 郭儀

從今年春天開始,Citywalk火遍全網(wǎng)。隨著「秋天第一場Citywalk」的標(biāo)語出現(xiàn),秋日的宜人氣溫正在續(xù)航Citywalk熱度。亞運(yùn)會期間,杭州推出了亞運(yùn)版Citywalk指南;北京、上海、廣州等地也都有更應(yīng)時(shí)應(yīng)景的路線和活動。

慢節(jié)奏的Citywalk無疑是放松解壓的一種生活方式。這種以掃街為主要形式的休閑戶外活動,參與門檻低,隨時(shí)隨地可以進(jìn)行,沒有時(shí)間限制和好壞的恒定標(biāo)準(zhǔn),花銷豐儉由人——可以不花一分錢,走走逛逛,也可以選擇走進(jìn)道路兩旁的店鋪進(jìn)行消費(fèi)。

從8月底到9月,Citywalk的百度資訊指數(shù)日均值為67983,與前一個(gè)月相比,環(huán)比上升285%。在小紅書上搜索「Citywalk」,最新已經(jīng)有215萬+篇筆記和4.4億次瀏覽量。

無論是漫無目的,還是有路線規(guī)劃,整體來看,Citywalk都是人們與城市交互的過程。在這個(gè)大前提下,又衍生出不同的大類業(yè)務(wù):付費(fèi)、社群和個(gè)人Citywalk。不同的城市有不同的氣質(zhì),還各自迭代出豐富的城市漫步風(fēng)格。

然而,不管是在上海武康路喝咖啡,還是在長沙天心閣的古董市場淘貨,都離不開日常的衣食住行。這種由中產(chǎn)白領(lǐng)帶火并深度參與其中的精致消費(fèi)生活方式,在各方浪潮的爭議和推動下,最終是否會落回到更大眾的日常生活中來?

01 爭議

Citywalk,中文釋義為「城市漫步」。其中,「city」和「walk」兩個(gè)單詞組成了必要元素和發(fā)生場景——在城市中,人與街道的互動。它起源的具體年份無法追溯,在英文語境中,city walk并不主流——它更像是兩個(gè)名詞拼接在一起而成的潮流用語。不少人發(fā)出疑問:「這和上街溜達(dá)有什么區(qū)別?」隨之而來的是「精致」、「做作」等褒貶不一的形容。

搜索Citywalk,詞條當(dāng)中跳出來的第一個(gè)相關(guān)城市是上海,而一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的Citywalk形象則被大家調(diào)侃為身著clean fit,在上海武康路端一杯咖啡漫步街頭的都市白領(lǐng)。

實(shí)際上,早在這個(gè)詞出現(xiàn)以前,不管是微旅行還是簡單的閑逛,都可以指代慢生活、欣賞城市人文景色、在城市中游逛。平平無奇的「走路」被套上了一個(gè)英文詞,一種小資感油然而生,也成為爭議的主要來源——感知上已經(jīng)形成了某種準(zhǔn)入門檻,但究其實(shí)質(zhì)行為,也只是走路這一日常極其普通的動作。

隨著熱度的攀升,很快,付費(fèi)Citywalk也進(jìn)入了大眾視野,并成為一個(gè)新議題:走路這種天生免費(fèi)的行為,竟然還要花錢?花錢能帶來什么?

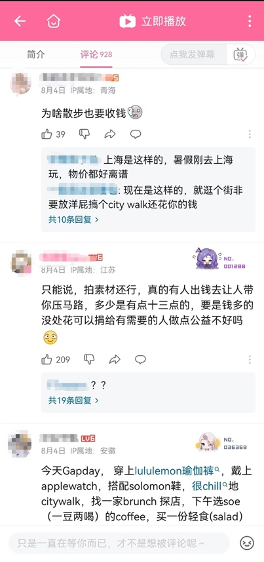

在up主根子郎島發(fā)布的「在上海體驗(yàn)付費(fèi)Citywalk」視頻下,評論區(qū)分成了態(tài)度鮮明的兩派。有人認(rèn)為花錢找人帶自己走路,是花錢找罪受;還有人靈魂發(fā)問:「壓馬路也收費(fèi)啊?」另一派則認(rèn)為,付費(fèi)Citywalk的意義在于能系統(tǒng)且生動地學(xué)習(xí)上海歷史人文知識,但體驗(yàn)感取決于領(lǐng)隊(duì)的知識儲備和交流水平。

討論這種付費(fèi)、一對一或一對多的Citywalk時(shí),大家不約而同地對標(biāo)國外的walking tour:10-20人左右的團(tuán),免費(fèi)報(bào)名,提前告知路線和主題,游客可以自行選擇大眾和小眾路線,結(jié)束時(shí),游客按意愿給小費(fèi),總花費(fèi)一般在5歐左右。相比之下,博主們所體驗(yàn)的付費(fèi)Citywalk動輒兩三百元,被大家吐槽「上海比歐洲貴多了」。

其實(shí),從付費(fèi)爭議不難看出,Citywalk依托的是城市的公共資源,如街道、綠植、公園、店鋪等。這類生活中隨處可見、可免費(fèi)進(jìn)入和使用、甚至大家意識不到在使用的公共資源一旦被明碼標(biāo)價(jià),勢必需要附上一定的價(jià)值,才能讓大家覺得「花有所值」。

從目前來看,這種價(jià)值主要體現(xiàn)在更具針對性、內(nèi)容更多元。

在閑魚或小紅書上找一個(gè)當(dāng)?shù)厝俗鰧?dǎo)游,是更多人能負(fù)擔(dān)的另一種付費(fèi)Citywalk,并催生了出了一種隱性行業(yè):陪拍。

來應(yīng)聘或主動發(fā)帖接單的陪拍一般都是本地土著,不僅對當(dāng)?shù)胤浅J煜ぃ灿谐湓5臅r(shí)間。陪拍不僅要給游客拍照片,還要兼任導(dǎo)游等職責(zé)。而游客能獲得一份專屬的私人訂制Citywalk路線,還可以隨著游客的時(shí)間安排而變化。

通常情況下,這種陪拍為一對一,或至多四五個(gè)人,主要受眾是外地游客,目的大多為體驗(yàn)這座城市的當(dāng)?shù)厣睢?/p>

而當(dāng)本地居民想要了解城市的不同面,外地游客想在游覽的同時(shí)兼顧社交,又有另一種選擇:社群Citywalk活動。

02 社群:文化與社交

CO-FUN是一群上海交通大學(xué)學(xué)生創(chuàng)立的以戶外運(yùn)動為主的社群,組織過飛盤、腰旗橄欖球、騎行等各種活動。Citywalk作為其社群活動的類目之一,每一場活動都根據(jù)特定的主題來制定路線。

目前,CO-FUN已經(jīng)推出了「漫步蘇州河」、「行走她力量」、「觸摸歷史溫度」等Citywalk,主題集中在海派文化、徐匯人文和上海文化名人上。主理人明軒表示,一場Citywalk的名額在15-25人左右,基本上名額放出來就會被搶購一空,而且用戶粘性高,復(fù)購率在20%-35%。

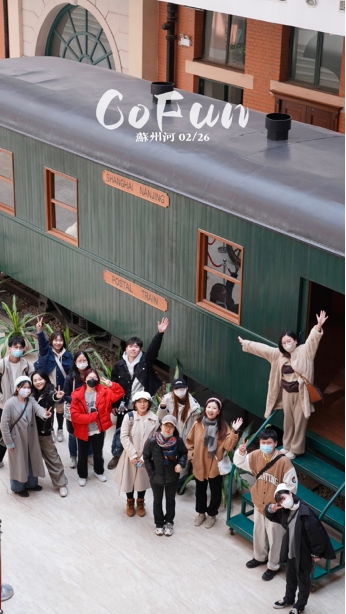

CO-FUN的「漫步蘇州河」主題Citywalk

這得益于兩點(diǎn)。

其一,社群氛圍活躍,整體比較年輕。CO-FUN的整體用戶畫像在24-32歲之間,即將畢業(yè)和初入職場的年輕人分享欲爆棚,也愿意嘗試新鮮事物。

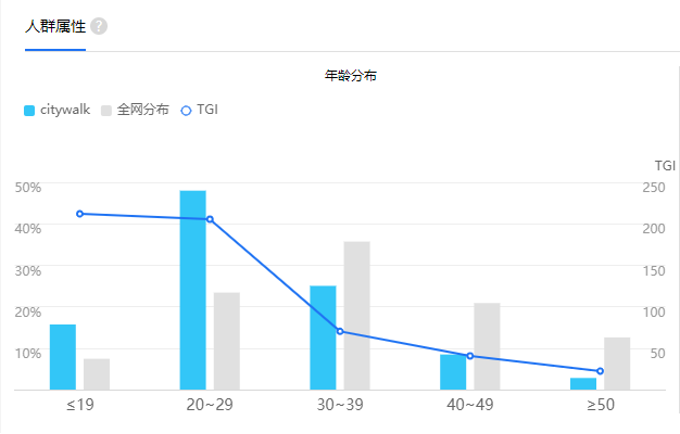

值得一提的是,在小紅書上,與Citywalk相關(guān)聯(lián)的話題包括但不限于「拍照」、「一日游」、「穿搭」、「打卡」等。從年齡上來看,百度指數(shù)顯示,加入Citywalk熱潮的主力軍為18-30歲之間的年輕人。

百度指數(shù)對于Citywalk的人群分析

其二,Citywalk沒有高門檻。明軒創(chuàng)辦CO-FUN的初衷,就是想要做一個(gè)能用戶外運(yùn)動鏈接彼此的低門檻活動,沒有一定要擁有的裝備,也不需要有很高的運(yùn)動基礎(chǔ),而Citywalk二者兼顧。

上海的海派文化、大江大河、城市規(guī)劃等方面是CO-FUN能成功舉辦多場Citywalk社群活動的基礎(chǔ)。以城市微旅行的方式,大家?guī)е鴨栴}走進(jìn)這座城市,CO-FUN還會準(zhǔn)備豐富的文化點(diǎn)位的講解。這種偏「目的地型」的消費(fèi),代表人和城市之間的主動鏈接。

Citywalk不等于瞎溜達(dá),而是有規(guī)劃、有內(nèi)容的文化輸出,有這樣想法的,不止CO-FUN。

作為湖南首個(gè)Citywalk研發(fā)團(tuán)隊(duì),久貳Studio已經(jīng)在城市漫步這個(gè)賽道做了四年,并推出了不少主題性城市漫步路線。

以「電影與火車」這條路線為例,從成立于1958年的瀟湘電影制片廠出發(fā),途徑曙光路、桂花公園等地,到達(dá)京廣鐵路線。宣傳海報(bào)上,久貳Studio寫道:「長沙最具電影氣息的街區(qū)」。除了富有濃厚的復(fù)古人文氣息外,「電影與火車」之路的風(fēng)景也適合攝影愛好者拍攝。

一定程度上,拍照出片的好看程度,也是組織者們需要考量的因素。明軒提到,「年輕人參與每一場活動都希望能出片,這是一個(gè)很大的版塊。」

為此,CO-FUN會給每一場活動安排攝影師,爭取讓參與社員能在活動結(jié)束當(dāng)天就收到照片,「當(dāng)天就有素材的話,大家主動發(fā)朋友圈的意愿會更強(qiáng)。」明軒說。

熱氣騰騰的放送總是深受年輕人的歡迎。充沛的分享欲之下,是他們的社交需求。

讓明軒印象最深刻的是,社員會主動分享路上遇見的心愛店鋪,并對Citywalk路線提出建議。走完平安路之后,社員很喜歡這條路上的各種書店,會建議CO-FUN出一條書店主題的路線;路過街邊的咖啡店后,社員也會建議CO-FUN和咖啡店做一些聯(lián)合活動。

「其實(shí)地上本沒有路,走的人多了,也便成了路」,魯迅的這句經(jīng)典名言也能適用于Citywalk的社群化發(fā)展。人們走多了,有自己的想法,與組織者形成共振,用戶共創(chuàng)Citywalk的狀態(tài)水到渠成。

03 城市的自我適應(yīng)和革新

在這輪Citywalk風(fēng)潮中,上海是發(fā)源地之一,也是其中的典型。這是因?yàn)樯虾S械锰飒?dú)厚的城市和生活優(yōu)勢。

國內(nèi)有類似底蘊(yùn)的城市還有很多,也都有進(jìn)行Citywalk的良好土壤,一種生活方式也會在不同的城市落地生長出不同的模樣。而一座城市能否承接住居民的休閑娛樂需求,是Citywalk能否在此衍生出其他類別的重要因素。

其它城市熱衷于Citywalk的時(shí)候,Cityride在北京已經(jīng)擁有龐大受眾。準(zhǔn)確來說,近兩年,騎行之風(fēng)就已經(jīng)吹遍北京。如今,大家化用Citywalk的外殼,將市內(nèi)自行車騎行調(diào)侃為Cityride。

北京路寬,路網(wǎng)設(shè)計(jì)四通八達(dá),過馬路時(shí)要過一座天橋的情況時(shí)有發(fā)生。低密度的公共道路是Citywalk的天然阻礙,卻因此滋養(yǎng)出了一批以自行車為主要交通工具的群體。

夜晚,騎車去長安街溜達(dá)一圈,已經(jīng)是不少北京社畜下班后的解壓消遣方式。各種社媒平臺上,成熟的騎車路線層出不窮——縱向可沿著中軸線從北往南,橫向可從西城區(qū)到朝陽區(qū),各區(qū)域內(nèi)又有區(qū)域特色的騎行路線,如圍繞著首鋼大橋的「看日落」主題騎行線路,以「胡同」為主題、從什剎海到國子監(jiān)的路線等。

北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳中心官微推薦的北京「環(huán)海騎行」路線

騎行之所以在北京盛行,還因?yàn)楣蚕韱诬嚁?shù)量龐大、遍地都是,地鐵口、路邊,幾乎每500米就有共享單車的停放點(diǎn),取車用車都方便。

在北京上班的小西加入了一個(gè)騎行群。據(jù)她介紹,群里除了分享騎車見聞外,周末還會定期組織騎車活動:不用買裝備,大家到雍和宮、國子監(jiān)等地附近集合,掃共享單車就開騎。這種自發(fā)性的騎行聚會沒有過多的商業(yè)性質(zhì),不收費(fèi),無押金,群友們都可以成為一場騎行活動的組織者。

一起騎車的好處在于可以分?jǐn)傊T如吃飯之類的花銷,但如果大家沒有空閑時(shí)間,小西會一個(gè)人在胡同慢慢游逛,這也是收獲風(fēng)景的解壓方式。

有了自行車作為工具,Cityride的核心依然是沉浸式體驗(yàn)。

換句話說,每個(gè)人出門的那一刻,就注定和在地文化產(chǎn)生鏈接,無論Cityride還是Citywalk都是一種載體。

04 個(gè)人與城市如何鏈接

在長沙上學(xué),又在岳麓山腳開了鏡中書店,海蒂對長沙十分熟悉,她喜歡在定王臺逛逛,去麓山南路吃飯。她對我們表示,承載著故事和回憶的地方別具魅力。拜訪其他城市,海蒂也總對當(dāng)?shù)氐墓适氯宋母信d趣。

廣州的朋友們帶著她從東山口出發(fā),以此為起點(diǎn)講述歷史故事,邊走邊講,可以慢悠悠地轉(zhuǎn)很久。海蒂到上海的時(shí)候,欣賞著上海的老建筑,一天也能走10公里。

「從浦西一直走到浦東,上海的細(xì)節(jié)太多了,很好看。」海蒂說。

和海蒂的文化目的不同,同事小熊的城市出行更偏向生活消費(fèi)。美甲、美發(fā)、逛街等,都是小熊的出門動力,長沙潮宗街、白果園街區(qū)、西園北里等地是她和朋友們的出行選擇。

這些街區(qū)的氣質(zhì)統(tǒng)一,相似類型的潮流店鋪集中在一塊,而且,「沒那么熱」,小熊強(qiáng)調(diào)。她出門的時(shí)候,不僅看天氣,也會先看好周邊的用餐地點(diǎn)——通常出一次門就要半天時(shí)間,少不了吃飯用餐。

在個(gè)人主動鏈接城市之外,社媒的推送區(qū)分也影響著大眾對Citywalk的理解與認(rèn)知。

在小紅書上搜索昆明Citywalk和昆明旅游線路時(shí),會跳出不同的內(nèi)容:搜索昆明Citywalk,內(nèi)容涵蓋獨(dú)立書店、小眾老街,還有24小時(shí)游昆明「松弛」玩法;而搜索昆明旅游路線,內(nèi)容側(cè)重在耳熟能詳?shù)睦ッ髦包c(diǎn),以及與其他城市的游玩路線混合而成的云南旅游攻略。

城市Citywalk和旅游的攻略有明顯不同

類似的,搜索長沙Citywalk,內(nèi)容集中展示的是單條街道或兩三店鋪,標(biāo)題不外乎為「長沙Citywalk最值得去的四條街道」,而與之強(qiáng)關(guān)聯(lián)的話題是豐盈西里、下午茶;詞條「長沙旅游攻略」下,強(qiáng)關(guān)聯(lián)的話題則是三日游、湖南博物院等。

從社媒推送可以看出Citywalk和旅游的區(qū)別——前者注重較短的時(shí)間內(nèi)在有限空間內(nèi)的敘事,而后者注重更大范圍的全局游玩觀感。

05 Citywalk如何持續(xù)?

Citywalk的興起迎合了人們旅游的心態(tài)轉(zhuǎn)變。

《中國旅行消費(fèi)趨勢洞察白皮書(2023年版)》顯示,與2019年相比,65%的消費(fèi)者不做全程的行程規(guī)劃,而63%的人不會將每天的行程都排滿,更有75%的消費(fèi)者更傾向于規(guī)劃一個(gè)「小眾」的旅行路線。

不同于以往的刷景點(diǎn)式旅游,當(dāng)下人們追求的旅行模式要有「留白」,以及「像當(dāng)?shù)厝艘粯印贵w驗(yàn)當(dāng)?shù)厣钍剑潘山鈮骸⑸疃取⒑统两匠蔀椴豢苫蛉钡娜笠亍?/p>

在Citywalk爆火之前,例如久貳Studio、上海CO-FUN這類社群就已經(jīng)存在,城市講解類的導(dǎo)游小團(tuán)也屢見不鮮——這些都是人們想要探索城市而自發(fā)形成的業(yè)態(tài),而Citywalk這類組合詞語的誕生,或許就像一層商品包裝。

薯片的包裝袋已經(jīng)更新迭代了幾輪,但包裝袋中的還是薯片這類土豆制品。無論Citywalk一詞如何變化,本質(zhì)上,人與城市的鏈接互動、走進(jìn)城市感受人文的漫步內(nèi)容從前存在,未來也將一直存續(xù)。

談及Citywalk社群和旅游團(tuán)之間的區(qū)別,明軒對《窄播》直言:「這也是我們現(xiàn)在正在思考的問題。」不可否認(rèn)的是,Citywalk更注重城市一隅的變化,更隨意自由,而城市的每個(gè)角落都和居民的衣食住行息息相關(guān)。

「睡到十點(diǎn)下樓吃個(gè)brunch,再從飯店走到水果店買串葡萄,我今天也來了一場Citywalk。」諸如此類的評論在Citywalk的內(nèi)容下成為高贊。這意味著,在大眾認(rèn)知下,脫去精致外衣的Citywalk還是應(yīng)該回歸到本來的樣子——走路、吃飯、休息。