文|壹娛觀察 厚碼

“為什么最近的綜藝都看不進去?”

這樣的吐槽正在越來越頻繁地出現在觀眾的反饋里。

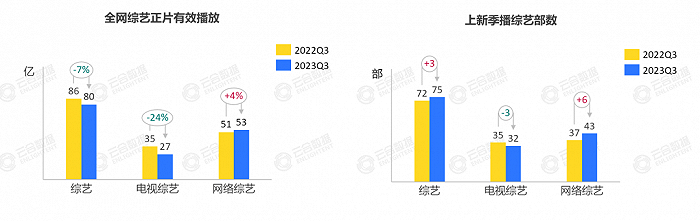

進入2023年,綜藝終于進入了期盼已久的爆發期。根據云合數據顯示,Q3綜藝上新數量雖然相較去年同期有所上升,但播放總盤還是有了7%的下降。

綜藝內容回歸了,觀眾對綜藝內容的信心是否也隨之回歸,依然是一個未知數。

平臺為了爭奪市場,配置出一個個S級綜藝,喊出一個個與眾不同的“引領社會情緒”口號,而放到現在,如果我們翻看這些年頭部綜藝不斷翻新的口號和概念就會發現,當新綜藝在創新上不斷高舉宏大概念的時候,卻往往更容易在具體內容層面和普通觀眾的“失聯”。

想要讓觀眾重拾對綜藝的信心,創作者還是要學會去愛具體的人,用具體的人和故事創造看點和共情,而不是卷在無止盡的概念里“自嗨”。

口號先行,把觀眾越推越遠

如果放在10年前,綜藝開始探討宏大的命題,其實是“格局打開”的標志,意味著綜藝在追求單純的娛樂性外,開始承載更多元和豐富的主題、故事和意義,是綜藝內容不斷突破局限創新的一種體現。

但現在,很多綜藝卻漸漸演變成了口號先行,宏大概念和內容割裂開來,各玩各的邏輯。

其中一個表現就是定調頗高地放大綜藝的使命。

例如近幾年的音綜喜歡在節目一開頭就自動背起拯救華語樂壇的責任。

在《我的音樂你聽嗎》的首期節目中,薛之謙提及了目前華語樂壇“不太好”,選手也談及了自己做音樂不掙錢,被逼去寫“口水歌”等殘酷的現狀。同時選手在一開場立下的flag也是一個比一個高,從中國的泰勒斯威夫特,到走向全球、拿下金曲獎,甚至25歲之前拿下格萊美,一副重整華語樂壇的架勢。

《我的音樂你聽嗎》

但頗高的定調配上年輕選手相對稚嫩的創作水平,只會無形加大觀眾心理上的落差。

這樣的例子,在如今的綜藝市場不在少數,除了華語樂壇被多次拯救之后,內娛舞臺、說唱未來、演員演技、青年社交狀態等等內容都被塞進了綜藝要去拯救的范疇,而最終只是在前期提高著觀眾、行業人士與品牌方的期待值,以便“招商”二字。

另一個表現在于,用技術改造綜藝也成為口號式綜藝的重災區。

從去年元宇宙飄紅到今年AIGC爆火,虛擬與現實疊加、元宇宙世界、比特空間、全網互動虛擬社區、AI換裝……這些新潮的科技概念不斷在綜藝中出現。技術決定了綜藝未來的想象空間這句話,從學術和探索上來說沒有錯,但對于綜藝觀眾,這些前沿技術依然是非常陌生的存在。

真正的綜藝受眾到底有多少人親身體驗過這些技術?

就拿去年的元宇宙舉例,可能把這個詞拋給10個人,10個人的定義都各不相同。

有人覺得是互聯網的終極形態,有人覺得不過是沉浸感更強的線上游戲,甚至有人可能覺得只是一個炒作出來的騙局。當這些最基礎的認知沒有統一的時候,把這些技術當作綜藝的核心看點,用戶顯然很難從中找到代入和共情。

同時,伴隨著技術涌動,架構一個復雜世界觀,也是綜藝敘事越來越復雜的重災區。

以《登錄圓魚洲》為例,節目設定為6名嘉賓穿越到“虛擬游戲時空”圓魚洲,在這里完成圍繞貨幣圓魚珠的博弈游戲。節目組大手筆包下了岳陽平江生態公園,把地名、場景、島上生物都做了奇幻包裝,但嘉賓為什么穿越、為什么要博弈、如何逃離等關鍵信息遲遲不肯交代,讓觀眾從進入節目就一頭霧水。再加上嘉賓和游戲時空的互動極為有限,讓節目最終呈現依然是傳統戶外游戲節目。

世界觀的必要性是合理化規則,如果不是出于這個目的,復雜世界觀很容易變成單純增加觀眾的理解成本。

這些口號式綜藝最大的問題,就是當這些宏大的概念落到具體的故事和人物身上時,往往很容易顯得虛無和空洞,最后只是給觀眾帶來越來越大的落差感,造成“高開低走”的局面,最終把觀眾越推越遠。

誰讓綜藝愛上喊口號?

無法否認的是,綜藝市場趨于成熟的另一面,是常規內容賽道都有綜N代占據,用戶注意力和廣告客戶的預算,也都只會扎堆流向頭部內容,新IP和新團隊很難殺出重圍。

就像在《明星大偵探》占據了推理類賽道后,除了《萌探探探案》走了玩兒明星的娛樂化路線做出差異,其他推理類綜藝幾乎都沒有成功走入第二季。

《明星大偵探(第八季)》劇照

綜N代的生命力又格外頑強,一年一季甚至一年多季不斷刷新內容。這放在電視劇領域是不可想象的,哪怕《甄嬛傳》霸占宮斗天花板的位置12年,也不可能做到一年一部《甄嬛傳續集》持續吸睛。

開辟新品類成為唯一的選擇。

但這談何容易,放眼國際市場,綜藝模式創新已經陷入瓶頸多年。

無奈之下,把口號喊得更響一些,成為綜藝內容創作者的權宜之計:打不過,就無中生有喊出一個新戰場。這個過程的關鍵就是“包裝”。

“包裝”已經成了節目創意階段最常聽見的一個詞:一個并不新鮮的內容創意原點,用流行詞甚至自造詞“包裝”一下,就能搖身一變,變成某種意義上的“全國首檔”。另一方面,各種宏大的概念已經成為說服節目制作費決策者的法寶。

綜藝節目動輒千萬級的制作費,無論對于內容平臺還是廣告主,都是一筆不小的支出,需要高層的決策者最終拍板。

但這些決策者往往不是真正的內容人出身,而大多是互聯網人和營銷人。

他們對創意的敏感度和想象力有限,決策時看中的是理性分析,是宏大敘事、創意底層邏輯、商業價值創新和藝人流量預估,這些才是項目立項會上的關鍵,也是給領導們“畫餅”的關鍵。

在這樣的決策機制之下,很多海外成功的創意放到國內的環境下,可能連基本的立項會都過不了:《兩天一夜》不過是藝人憑借運氣決定旅行條件,《海妖的呼喚》是24個素人女性在荒島求生,《好聲音》是明星導師不看臉選心儀的選手。聽上去毫無爆款品相。

當然,如果把這些宏大的包裝作為推進項目的技巧,無可厚非。但如果內容制作者自己也漸漸陷入了這種洗腦之中,把創意力都用在了包裝上,真的發自內心相信這套邏輯,卻對內容本身的創新放在一邊,勢必只能做出行業內自嗨的內容來。

學會去愛具體的人

法國哲學家利奧塔在《后現代狀況》中指出:宏大敘事的反義詞,是每個人每個群體的微小敘事。

回歸到綜藝制作上,就是綜藝不能籠統地宣揚那些抽象而正確的概念,而是要去愛每個具體的人,看到每個群體的真正需求,去挖掘和塑造每個個體的故事。這些微小敘事,才是真正能夠激起觀眾共鳴的內容,才是有爆款出圈潛力的內容。這需要內容創作者去愛和了解一個特定的群體,或是一種特定的生活。

從今年綜藝市場的格局就能感到,隨著頭部綜藝持續減少,兼具口碑和人氣的腰部細分綜藝將成為綜藝未來核心創意的方向。

《快樂再出發》《名偵探學院》《爸爸當家2》《森林進化論》等綜藝能夠出圈都是這個邏輯。

《快樂再出發》劇照

而這些細分綜藝賴以生存的底氣,就是做到真正鏈接某個人群。

說到青年痛點和社會情緒,每個內容創作者似乎都能圍繞著“焦慮、壓力、治愈、躺卷、懷舊”這些詞講上幾句。但這些依然是非常籠統的“大詞”,描述的是泛人群的共性。

如果我們圍繞某種教育背景、家庭環境、收入水平、不同婚姻狀態等維度下的特定人群細細追問下去:是什么造成了這些情緒?他們的偏好和需求有什么不同?會在網絡上怒噴什么內容?又會瘋狂轉發什么樣的信息?相信每個人群都會有不同的答案。

就像同樣是職場焦慮,小鎮青年面對的職場焦慮和一線城市打工人面對的職場焦慮,他們的誘因、矛盾和治愈路徑都截然不同,能為他們提供情緒價值的內容也一定不同。

職場綜藝《令人心動的offer(第一季)》

這些都要回歸和目標群體之間的聯結,從中找到新的內容創意。

另一方面,真人秀內容的根本是人,綜藝的創新最終都體現在具體人物故事的塑造上。

一個鮮活的人物需要有他的動機、目標、面對困境時的價值取向。

很多的明星綜藝之所人讓人覺得尬演,就是因為他們從動機開始就顯得空洞,抱著跑通告的心,對節目內容和設計本身缺乏原始動力,自然就很難說什么參與感。

在明星的人設塑造上,又往往是趨同的。

2023年初火了內娛四大“顯眼包”,在《現在就出發》憑借這個人設吃到第一波紅利后,很快就在近期的年度綜藝發布會上,騰訊視頻緊接著官宣了黃渤領銜的“青島顯眼包”綜藝。

《現在就出發》劇照

在做實人物這一點上,明星定制類綜藝是有先天優勢的,真正能做到從藝人本人動機出發做內容。

比如今年帶來驚喜、拿下豆瓣9.2分的《快樂的大人》,節目最開始就是“野居一家”沈月等人想要做一檔共同旅游的綜藝,王敬軒真誠許愿的樣子被制片人看到,才有了這個節目。

而韓國在此類綜藝上也有一系列成功的嘗試,如羅PD圍繞《新西游記》嘉賓定制的一系列綜藝:姜虎東的《煮面男》,安宰賢的《運動天才安宰賢》,宋旻浩和P.O.的《麻浦靚仔》等,都取得了很大的關注和喜愛。

姜虎東的《煮面男》

那對于素人綜藝而言,素人參與綜藝往往是強動機驅動,但在具體人物塑造的時候,同樣會面對人物臉譜化的問題。

以職場觀察類節目為例,從第一季《令人心動的offer》開始已經做了5年,期間不同節目聚焦不同類型的職場,法律、金融、獵頭、廣告等等。但到了2023年了,提到年輕人的職場態度依然只有“反內卷”,而TA反內卷的方式也依然是對著鏡頭說:我不加班。

職場綜藝本應該是一面鏡子去關照年輕人的職場態度,5年的尺度足矣看到從95后到00后兩代職場新人的變化。但始終如一的相似面貌,多少讓人有些遺憾。

羅翔老師在《請回答2020》的訪談中曾說:要愛具體的人,而非抽象的人。一個越愛抽象的人,往往越難對具體的人表現出關愛。

《請回答2020》

對綜藝創作而言,比起去聊宏大而抽象的口號和主義,綜藝更要學會去愛每一個具體的人,愛每一種具體的生活,從中尋找創意的原點。

作為大眾文化的載體,綜藝相較于影視劇,對熱點的反應往往更快速,也一直是與用戶互動和鏈接最密切的形態。

但如果綜藝創新繼續沉浸在宏大敘事的自嗨中,只會把綜藝推得離觀眾越來越遠。