第110期主持人 | 潘文捷

不知道為了什么,憂愁他圍繞著我。作為文化記者,我們經常會關注結構性問題和社會議題。當下,從座位往左看,我的書桌依次擺放著《焦慮的社會》《朝不保夕的人》《躺不平的千禧一代》《過勞死 : 這份工作比命還重要?》等講述年輕人如何焦慮、疲憊然而卻難以改變現狀的作品;往右看,又是《代價高昂的健康》《不情愿的照護》《老人漂泊社會》等講述看病難、照護難、養老難等社會問題的作品……對了,還一本講述人類再不行動起來解決環境問題馬上就要滅絕的《白色天空下》。被這些作品包圍的我,既為女性的社會地位焦慮,也為打工人處境擔憂,時而為未來的老齡化社會操心,時而又想起地球就快要完蛋的事情。

也許不完全是杞人憂天,因為我們中的很多人有著類似的遭遇。每天刷一刷社會新聞,也會有百般憂愁才下眉頭卻上心頭的感覺。心理學家羅伯特·盧斯遜提出的“政治性抑郁”曾經廣為流傳,指個體對社會重大負面事件無力做出改變,產生失落感。這些負面的事情總讓我們不禁聯想到自己,關心人類也不忘顧影自憐。

天災很可怕也都隨機,但你不知道下一次地震發生的地點究竟是不是北京朝陽十里堡新城市廣場。每次看到平均工資的報道,都會讓我想自己究竟在其中哪個位置。殺妻、投毒等案件讓我擔憂當代社會人心叵測。就連“兒媳因公公腹瀉發現公婆同患夫妻癌”這樣的新聞,也會讓我想到自己和家人是否會因為有同樣糟糕而不自知的生活習慣需要同時在協和搶號。在這樣的生活里,我們畢竟還是需要一些“解毒劑”。這期希望聊聊能否從大家身上找到可以變得開心有趣的事情。

01 命運有那么多被隨意撥弄、身不由己的部分

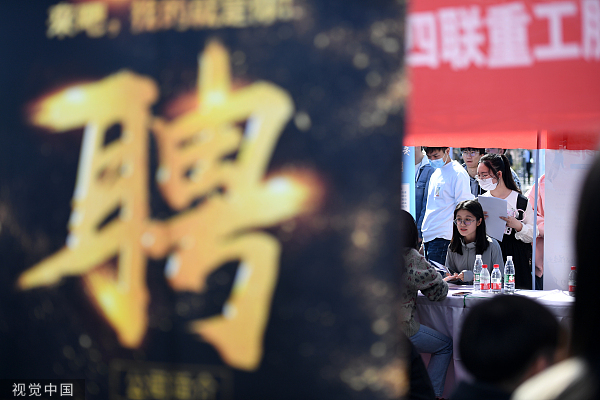

李彥慧(實習記者):升入畢業年級之后,感覺身邊的空氣都變稀薄了,隨時隨地呼吸困難。焦慮工作焦慮畢業,焦慮郵箱里沒有新的面試筆試邀約,看到新的邀約又焦慮自己毫無經驗、啥也不會。白天覺得“無所謂我會直接參加春招”,晚上睡前又開始痛恨自己怎么一天既沒有寫論文又沒有投簡歷。常常反思“我真的需要一份工作嗎?”和“我真的需要這份文憑嗎?”,或許就是因為當下對自己的未來充滿了不確定,一切皆有可能的結果就是一旦感受不到事情在往好的方向發展就開始怪罪自己吧。

宋珂欣(實習記者):這個話題好激發表達欲啊,我之前一直因為找工作而焦慮。因為最近經濟形勢還沒完全恢復,加上一些企業在縮招的跡象,我總覺得自己會找不到工作,所以一開始就海投簡歷,但是那些石沉大海的郵件和拒信讓人逐漸失去了投遞簡歷的欲望,甚至不是很想找工作了。那天有一個企業開始招聘,我問了問在那里工作的同學,她說今年競爭特別激烈,企業偏向要本地人,這樣會有一些資源優勢,不太確定我能否通過簡歷初篩。我非常沮喪,考研的時候費了很大的力氣,但是考上的結果好像與當初設想的“光明的未來”并不完全一樣。

林子人:對我來說,憂慮和焦慮的情緒已經如呼吸般自然。我在想,那么多人懷戀學生時代,是不是真正懷戀的是沒有這一情感包袱、認為世界盡在掌握的時候?只有進入成年人的世界,才會意識到命運這個東西有那么多被隨意撥弄、身不由己的部分。我有時會有些羨慕那些只關注自己能掌控的事、不讓那些不能掌控的事影響自己的人,這對無法不注意到觀念世界和現實世界之間落差的人來說太難做到了。

02 最近讀來感到快樂的書

李彥慧:最近能讓我感到快樂的書大概只有漫畫書了(笑),而且也不是新書,是以前反復看過的。這樣理解起來不需要成本,以往的經驗也告訴我這本書只會帶給我開心,才會放心大膽地看。

董子琪:最近看得最快樂的一本書是在情趣用品商店的打工記《我怎么就不能在那里打工?》。一個法國藝術系的女大學生,為了掙零用錢去情趣用品商店(正規的)做兼職,也慢慢地磨煉出了應對糊涂酒徒和油膩客人的手段,還從情趣用品中發現了與藝術史的相通之處。讀這本書有點像是在參與一起惡作劇:躲在情趣用品貨架后面,等顧客自投羅網,當他們表現出好奇和不好意思時,再猛地跳出來,博學多識地介紹產品的多種用途。

[法]瑪麗·當布瓦涅 著 郭鑫 譯

上海文藝出版社 2023

徐魯青:我也好喜歡這本書!看完開始留意起守店兼職,還嘗試了一家熟悉的酒吧。要求:年齡18歲以上,為人誠實可靠。我過線。唯一遇到的問題是工作時間:21點至營業結束周末凌晨4點。情趣店輪完夜班、睡三四個小時就去學校上課,就是作者的生活。我怎么就不能去那里打工?因為我熬不動夜了。

最近還很喜歡一本叫《神仙貓》的漫畫書。舍不得一次性看完,每天洗完澡躺在床上讀。很久沒翻漫畫了,看起來潦草的幾筆小畫,卻能感受到敏感細膩的想象力,像開會時隨手摸魚畫的幾筆,也像坐地鐵時手機敲的一兩句詩。亂畫亂寫是最快樂的,越來越覺得好創作都不是正襟危坐的。

焦慮的時候還會做重復的事,會看圖畫書,但總的來說,看書都會讓我更焦慮,還是和朋友們出去玩吧。

尹清露:感謝文捷提供這個選題!說到讓人快樂的書,我也喜歡《神仙貓》,有時,就是這樣意味不明好似夢境的表達讓人感到放松吧,讀這本就像是在剛扔下浴球的浴缸里泡澡,旁邊還擺著烤串和冰啤酒。作者的名字anusman(肛門人)也很有趣,充滿了“why so serious”的調笑戲謔之感。

王爍 繪著

廣西師范大學出版社 2023

純粹為了休閑放松,我最近還在讀一些占星入門書,尤其是講述“兇星”諸如天王星、海王星和冥王星的書籍,在占星學中它們對人生具有破壞和顛覆作用。土星也是兇星,就像蘇珊·桑塔格寫的關于本雅明的那本《土星照命》那樣——緩慢、粘滯,兼具令人痛苦的特性。但神奇的是,讀這些書的效果仿佛刮骨療傷,反而讓我的心情變得平靜不少。由此,又讀了一本講天文學家和海爾望遠鏡的非虛構作品《初光》,行文生動活潑,想到地球邊緣曾有一群人在努力望向宇宙邊緣,明白還有這樣的活法,這本身就是極好的心理療愈。

03 跳脫出焦慮能做的事

宋珂欣:我跳脫出焦慮的辦法是轉移注意力,做別的事的時候進入了心流狀態,就會減少“得不到”帶來的焦慮感。對我而言能提供及時反饋的活動是健身,每一次呲牙咧嘴的推舉和汗流浹背的騎行,都讓我無暇去顧及更多遙遠而灰暗的想象,反倒能享受聽著音樂吹著風的自在感。運動特別能提振人的自我效能感,只要你堅持每天做,效果幾乎是立竿見影的。我第三次爬樓梯的時候大腿已經沒那么沉重酸痛了,做推舉的時候也能明顯感覺到之前的重量逐漸在自己可以掌控的范圍之內。

我現在已經完全離不開運動了,而且逐漸理解了為什么那么多人喜歡運動。如果說人做事需要能量池來供給的話,運動不是消耗能量的事情,而是供給能量的源泉。我越來越發現,行為之間也會有一個小小的“生態系統”——為了不讓運動的效果白費,我的飲食也變得干凈了一些;想要長肌肉,晚上就不能熬夜......與其說是做運動,不如說是建立起新的生活秩序。找工作當然也要做,但是它不再是我目前唯一在乎的事了,焦慮也就自然而然地減弱了。畢竟人生還是要追求幸福和快樂,在大環境讓人感到郁悶沮喪的情況下,我們需要將目光轉向日常就能擁有的微小的幸福。

李彥慧:珂欣真的好健康,試圖學習!我個人振奮精神的辦法就是離開電腦和書桌,到室外去,陽光和新鮮空氣真的能有效緩解我的畢業高原反應。在公園里,即使什么都不做只是看著其他人曬太陽、聊天都會由衷覺得幸福。另外就是和朋友聊天,能夠說出自己的煩躁焦慮,我覺得就能讓我“活過來”。有一次晚上和朋友們在上海街頭暴走兩小時,幾個人在街頭肆無忌憚地大笑、吐槽和抱怨。雖然大家實際上已經到了所謂不同的人生階段、面對的是不同的人生課題,但人與人的聯結沒有那么容易被這種“不同”斬斷。我會覺得既然彼此共同走過一段人生的道路,但即使走上不同的道路,也依然存在互相理解和支持的可能。這可能也是E人從社交中充電的感覺?

不過我依然會焦慮。我想,這種焦慮是不是一種危機意識呢?是人作為動物一面的正常反應?但如果能明確識別自己的焦慮,我想也是一種信號,告訴自己是時候“出手解決一下”了。

董子琪:我之前花很多時間聽相聲,從郭德綱一直聽到侯寶林、劉寶瑞。我聽相聲的樂趣不僅僅是聽耍貧嘴和逗樂,而是沉浸在將說話當成一門技藝的時空里,一句話可以顛來倒去,天對地,雨對風,山花對海樹,大陸對長空,語氣詞“咦”“嚯”也可以表達情感或抖包袱。沒事兒背一背《滿漢全席》也是博聞強識嘛。可能很多人會覺得信息含量實在過低,我卻覺得這其中充滿修辭的藝術,而且和明清白話小說相通。

最近非常喜歡的是某個聽自然聲的節目,節目中會播放西非的午夜沙漠聲、南極冰面以下的聲音,還有圣詹姆斯公園球場夜間的老鼠和狐貍叫,都是錄音師赴實地錄制的。這兩天開始聽一個收集鳥鳴與人生故事的電臺,借此辨別了許多種鳥鳴聲,搞懂了為什么說畫眉的歌聲優美而喜鵲的鳴叫是“鵲噪”。我有時也突發奇想,汩汩如水流的麻將聲和菜市場的聊天聲,是不是也可以錄制呢。

尹清露:最近一次感到振奮,是去看了超級市場的演出。田鵬會在演出間隙反復說“祝大家順利”,這是對當下境況的一點勸慰。《樂隊的夏天》第三季之前我對他們不是很關注,結果被改編賽的《綠光》圈粉了,就像大張偉點評的那樣,一般的電子樂是從烏云變成彩色,但超市的電子樂是直接進入一道彩霞(他們現場的燈光效果也特別好),怪不得有人覺得聽他們的歌如同“物理超度”。聽慣了“新冠臥室流行樂”般的小確幸和墻紙音樂(像拼布碎花墻紙那樣輕松無味),超市的音樂沉穩大氣又鋪滿了愛意,聽完人就直接醒過來了,和北京的冷空氣也很搭調。

林子人:今年劇院就是我的快樂老家!海外劇團回歸,本土劇團的優秀作品迭出,讓我得以在劇院里短暫地離開現實世界,跟隨著角色的悲歡離合體驗別樣的人生。最近看過的最棒的兩部戲劇作品,一部是根據同名電影改編的原創音樂劇《愛情神話》,音樂劇的表現形式在保留劇情精髓的同時放大了原作的詼諧感,劇中密集出現的本地梗、演員偶爾跳出戲劇的第四堵墻都讓這部劇互動性十足。我特別喜歡劇中的歌曲,很有《雨中曲》這樣的老派美國歌舞片的風味。這樣的都市小品故事,《愛情神話》的確獨樹一幟。

還有一部是柏林劇團的偶劇《布萊希特的鬼魂》,我非常幸運地觀看到了該劇的亞洲首演(只在上海國際藝術節期間演了兩場),走出劇場還被劇中的臺詞轟炸得暈乎乎的。劇中叼著雪茄的布萊希特喚醒了劇院里的人偶,各路歷史名人的魂靈粉墨登場,講述吟唱自己的故事。撒切爾夫人的那段獨白爆梗了:“就沒有社會這回事!只有個人!”所有的名人玩偶都特別大,勞動者的玩偶都特別小——他們是沒有面目的、付不起房租的、登不上階級上升的電梯只能原地等待的、彼此對立的、被撒切爾夫人一把子掀翻在地的大眾。全劇終時全體觀眾掌聲雷動,興奮不已。你看,在現實世界中無助弱小的人們,也能在戲劇舞臺上發出自己的聲音,大聲嘲諷世間的種種成文和不成文的規則,這是多么讓人振奮。