界面新聞記者 | 董子琪

界面新聞編輯 | 黃月

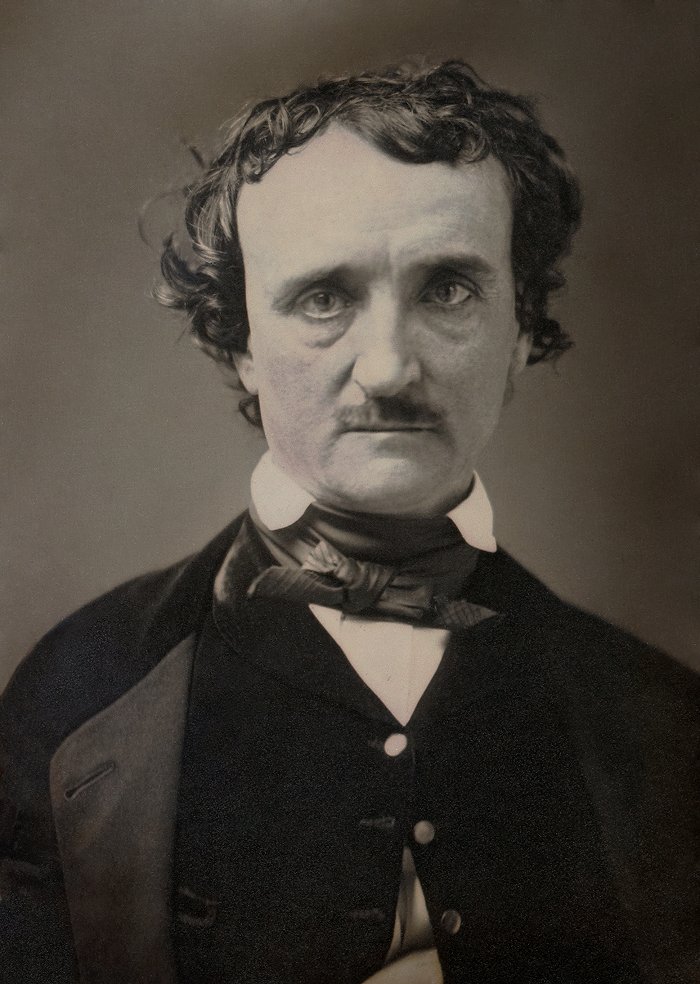

今天是美國作家愛倫·坡(Edgar Allan Poe)誕辰215周年。他出生于1809年1月19日的美國波士頓,被世人稱為偵探小說的鼻祖、科幻小說大師和恐怖小說大師,一生著有70篇小說,大部分都為短篇小說。

正如學者評價的那般,他的作品具有一種夢魘般的魔力,也有許多人從他的作品解讀出多種象征意味,像是《厄舍府之倒塌》(1839)如同南方蓄奴制崩潰的預言,或是《瓶中手稿》(1833)寫的不是海上歷險,而是象征人類靈魂從母體子宮到自我發現的一段旅程。

對于今日中國讀者,愛倫·坡的詭異和恐懼還有何意義?

在《李歐梵文學課》中,學者李歐梵將文學的創造力與頹廢、壓抑與黑暗的美學相連,提示了怪誕、詭異對于現代中國作家的影響:

“文學的創造力從哪里來?寫小說是否可以完全從儒家的思想里來?這應該是不夠的。因為小說往往是唱反調的,這邊仁義說教,那邊就描寫頹廢,將人所壓抑的東西、黑暗的東西、或荒誕的東西帶出來。”

李歐梵認為,對愛倫·坡小說的喜愛可能影響了施蟄存的創作。事實上,愛倫·坡的影響不止于此。

他的作品很早就被譯介至中國,與現代新文學產生了密切的聯系。1905年愛倫·坡的《金甲蟲》(1843)由周作人譯為中文,1916年包天笑翻譯了《赤死病》(今譯《紅死病的假面》),后來林徽因亦翻譯了同篇小說。《泄密的心》(1843)于1917年由周瘦鵑選譯編入《歐美名家短篇小說叢刊》藝術中,后又由茅盾譯為《心聲》刊登在《東方雜志》,茅盾在序言中指出愛倫·坡的美學“重在玄想”,給人以“精神界中撞擊”。

包天笑和林徽因都翻譯過的《紅死病的假面》,如一篇恐怖寓言,講述了紅死病的故事。紅死病蔓延之時,一場皇家假面舞會正在隆重舉行,親王帶著一千名騎士淑女退隱到偏遠的城堡,這里四周高墻環繞,大門用鋼鐵鑄就,一旦進入就決不能再出去。就在貴族們陷入狂歡之際,一位不速之客長驅直入,他從頭到腳都包裹在裹尸布中,戴著宛如僵尸的假面。等人們奮力抓住他時,才發現那塊裹尸布和僵尸般的面具中沒有任何有形的實體。紅死病如入無人之境,征服了所有人。

愛倫·坡更早之前的《瘟疫王》(1835)同樣直面瘟疫和死亡。小說講述了在黑死病橫行的英國,兩位大膽水手深入瘟疫大本營的故事。兩人在骷髏和臭氣中前進,闖入一家棺材店的酒窖,卻發現桌子周圍的棺材架坐著六個人,每人面前都放著一個頭蓋骨作為酒杯。他們自稱是瘟疫國王、瘟疫皇后、瘟疫公爵和瘟疫大公等等,在此齊聚是為了真正的君主——死神。

[美]埃德加·愛倫·坡 著 曹明倫 譯

商務印書館 2022-3

茅盾將坡的小說《泄密的心》譯為《心聲》,小說以第一人稱寫就,講述了精神極度過敏的“我”因受不了同居老人的眼神而將其殺害埋葬的故事。小說結尾寫道,警察找上門來,“我”一開始還表現得十分爽朗,可隨著詢問的繼續,逐漸聽到連續不斷的耳鳴,“那是一種微弱的、沉悶的、節奏很快的聲音,就像是一只被棉花包著的表發出的聲音。”耳鳴越來越清晰,“我”只能扯著嗓子講話,暴躁地搖晃椅子以蓋住那聲音,詭異的是,其他人卻對此無動于衷。

精神過敏的形象,陷入偏執的自我,在坡的小說中相當常見,讀者在《厄舍府的倒塌》與《黑貓》中都能看到這樣的人物。前一則故事中,朋友患有過度敏感的毛病,只能吃最淡而無味的飯菜,只能穿同一種質地的衣服,所有花的香味都令他窒息,一點微光都令他難受;后一篇小說里,富有愛心的“我”收養了一只黑貓,可是對它的喜愛漸漸轉成不可抑制的厭煩。

愛倫·坡不僅書寫荒郊野外古堡中的故事,也捕捉到了都市中的詭異怪誕,引發當代讀者共鳴。《人群中的人》(1840)寫久病初愈的“我”坐在倫敦某飯店咖啡廳中,觀察過往的人群,其中有普通的職員,也有那些更陰暗的人,像是衣衫襤褸的酒鬼,穿著絲絨背心、戴著鍍金表的騙子,還有一個面孔復雜的老人。“我”決定跟隨老人,探尋他究竟去向何處,卻驚訝地發現老人只是在廣場上繞路,等廣場上的人群散去,他又涌向熱鬧的商鋪,原來,他只是想加入人群,毫無目的地兜來兜去。