文|娛樂資本論 葦箋

2023年,電影行業整體回暖,文藝片相較之前有了更多聲量。年初《宇宙探索編輯部》打開軟科幻+文藝片的賽道,年末一部《河邊的錯誤》打破國產文藝片3億的票房天花板。

不變的是,文藝片仍然面臨排片低、票房低的“先天不足”。娛樂資本論曾在2022年統計過之前五年的文藝片票房,58%的文藝片票房都在1500萬以下,而1億以上票房的文藝片屈指可數。

2023年,全年1000萬以上文藝片也僅有6部,文藝片仍在夾縫中生存。

2023年上映的主要文藝片(100萬票房以上)

去年,票房前十的文藝片基本分為兩類。一類有頭部演員加成,如《鸚鵡殺》《燃冬》由“三金影后”周冬雨主演,《不虛此行》有胡歌和吳磊加持,另一類大多由知名電影人站臺宣傳,比如《宇宙探索編輯部》就有郭帆的保駕護航。而沒有這兩類因素的電影,其票房明顯出現斷層。

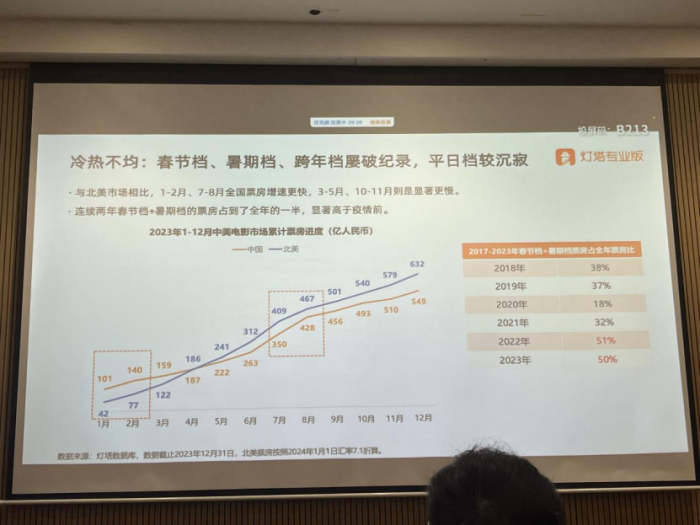

文藝片賺錢難早已是行業共識。檔期冷熱不均、人均年觀影次數不足3次、類型題材劣勢都是文藝片面臨的先天不足。

疫情三年過去后行業回暖,電影觀眾的結構和消費習慣均發生極大轉變:一是購票決策滯后,觀眾多持觀望態度,等待真實口碑,二是觀眾需要有情感共鳴、集體情緒和社會議題等強觀影需求,才會走進影院。

而這些對于文藝片票房來說都是客觀存在的阻力。幾年前《地球最后的夜晚》靠儀式感營銷的成功無法再復制,文藝片也需要尋找適合自己的、新的宣發方式。

長久以來,小成本文藝片都是新導演嶄露頭角、逐步成長的主要路徑。除了上影展、拿創投,新導演終究要面對觀眾,接受市場的檢驗。頭部演員的加入成為文藝片的“新抓手”,為文藝片創造了更多商業化的可能,也成為文藝片與觀眾聯結的新支點。

01 行業回暖,文藝片回落,頭部演員為何扎堆入局?

在行業回暖的東風中,文藝片的困境顯得尤為突出。

去年,電影市場的檔期效應更加集中,春節檔+暑期檔占到全年票房一半以上。燈塔專業版報告顯示,2023年人均觀影人次為2.58次/人,其中51%的人一年只看一次電影。另外,從發行角度來說,最基本的原則是不同投資體量的影片匹配不同的檔期。而文藝片普遍投資體量小,宣發費用有限,本身就不具備在大熱檔期競爭的優勢。

在檔期冷熱不均、人均觀影人次下降以及商業類型片的壓制下,文藝片在“夾縫中求生存”。同為七夕檔上映,純愛情片《念念相忘》排片22.1%,而文藝氣質更濃的《燃冬》排片13.1%,這還是有頭部演員加持的情況。《野蠻人入侵》的首日排片僅有0.2%,上映次日已接近于0,最終票房不足100萬。

經過疫情三年的特殊時期,觀眾結構發生明顯改變:線下觀影環境的缺失和短視頻改變的觀看習慣,致使年輕觀眾流失嚴重。觀眾走進電影院也需要有明確的情感共鳴、集體情緒或者對社會現象的討論作為強烈的觀影動力。

暑期檔大熱的《消失的她》正是由于觀眾對于影片細節的解讀、“遠離渣男”等情感話題的持續討論,拉動大量新用戶進場。

但文藝片顯然缺少這樣明確的抓手,難以獲得大量的新受眾。

從題材來看,大多數文藝片都更偏向作者化表達,注重向內探索,與當下市場喜愛的現實題材、懸疑犯罪相差較大。

另外,文藝片對于劇情的連貫性和完整度并沒有特別強的需求,人物邏輯行為、場景轉換時常是跳躍的,追求劇情留白,給觀眾多重解讀的空間。但這些都無法成為下沉市場觀眾所追求的確定性和追求情感共鳴的觀影需求達成一致。

“大家不要把創投變成了為電影節送電影,創投的電影要進入到觀眾層面,你不喜歡觀眾,觀眾怎么喜歡你呢?”去年,導演黃建新就在創投會上認真勸告創作者,需要在個人表達和觀眾接受度之間尋找平衡。

除此之外,主創在面對大眾質疑時的不當態度也會容易發酵出輿情危機,從而讓后續排片比例和票房成績更不理想。

但小娛也觀察到,即使在文藝片回落、商業類型片發展強勁之時,文藝片仍然是眾多頭部演員的優先選擇。

這種選擇其實不難理解。在演員早期通過成名作與代表性角色被大家熟知后,經常會長期陷入一種“類型固化”當中,遞過來的本子幾乎都是相似的角色。如果演員本身無法做出決策、果斷轉型,可能會長久陷入同一種表演模式當中。

而小成本文藝片就會成為頭部演員突破舒適圈、求新求變的最佳路徑:文藝片不僅提供了豐富度更高的故事類型、復雜度更高的人物設定,在沒有視覺特效和強情節的加持下,故事本身的質感和演員的演技將會更加凸出。

去年連演兩部文藝片的周冬雨就是典型代表,在這之前,她已有接近三年沒有新作上映,大眾對其的印象還停留在2019年的《少年的你》。作為在青春愛情電影類別中已經“觸頂”的女演員,轉型升級是她勢必要做的新嘗試。

在FIRST影展上,當吳君如推薦創作者邀請周冬雨參演愛情電影時,周冬雨明確表示,自己的年齡到了,出演這類電影對自己在表演上突破不大。她仍然鼓勵和支持愛情電影,但在當下的創作環境中,她希望自己能有所轉變。

周冬雨的困惑與選擇與當下大多數頭部演員一樣:電視劇演員想要打破小熒幕的限制,所以胡歌、吳磊會參演《不虛此行》,電影演員則希望有不同以往的類型作品面世。

FIRST閉幕片《熱搜》的首映禮上,周冬雨曾提及:“以前大家覺得我只能演青春、愛情、疼痛,能接觸到像陳妙這樣的角色太幸運了。”她明白自己的的戲路限制,因此主動尋求突破:《鸚鵡殺》里是被騙后決定復仇的“獵物”、在《燃冬》里是迷茫中尋找自我的導游,《堅如磐石》里的女警和《長空之王》里的航醫都是堅毅果決的女性角色,與之前的“青春疼痛女主”相差巨大。

頭部演員需要文藝片“轉型突破”,文藝片也需要頭部演員加持,這種雙向奔赴成為2023年文藝片市場的底色。

02 宣發的錯位與“抓手”的缺失

當文藝片在受眾端沒有強烈觀看需求的“抓手”時,宣發的作用變得更為重要:創造抓手、把控尺度,找到與大眾普適性情感的最大公約數作為話題發酵點,之前票房突破1億的文藝片大多都是走這個路線。

2019年,《南方車站的聚會》聚齊胡歌、桂綸鎂、廖凡和萬茜,宣發往懸疑犯罪和明星大咖的方向轉移,弱化文藝片標簽,獲得了2.02億票房。2019年的引進片《何以為家》和2022年《隱入塵煙》都是激發了觀眾在角色面對苦難時的同情心,后者通過短視頻傳播和口碑逆襲,上映40天后還能拿到1439.7萬的單日最高票房,最終靠長線口碑斬獲1.18億。

另外,儀式感的傳遞也屬于這類。2018年末,《地球最后的夜晚》依靠“一吻跨年”的儀式感營銷和大檔期的底盤優勢,創造了國產文藝片營銷巔峰,預售賣了一億,上映首日狂攬2.62億。但由于“貨不對版”,大家期待跨年去看浪漫愛情片,卻看著慢節奏的文藝片“昏昏欲睡”。第二天口碑崩盤,“看不懂”的輿論鋪天蓋地,次日票房驟降,總共賣了2.82億。

《地球最后的夜晚》票房走勢

《地球最后的夜晚》的成功讓人第一次看到儀式感營銷的潛力,后續還有不少愛情片都趕在跨年檔上映,就是想復制這次成功。

但這種適用于商業大片的營銷邏輯在當下的文藝片電影市場也不再奏效了。正如壞猴子影業王易冰對小娛所說:“選擇權已經從創作者手中轉移到了觀眾手上。”年輕觀眾越來越知道自己的需求是什么,也越來越期待影片符合類型預期,如果與預期不同,一定會表示質疑。

本身文藝片更注重情緒而非強情節反轉的劇情就讓前期營銷難以找到抓手。在這種情況下,頭部演員的加持可以讓本來就難以推廣出圈的文藝片找到一個新的“抓手”,讓影片的前期認知度提高。但需要明確的是,演員對于整個作品的把控其實僅限于角色和表演,其它部分只能交由后期制作、檔期選擇、營銷方式等決定,而在后續過程中,大家對于電影的意見很難完全一致。

從拍攝到最后的宣發環節,演員的話語權其實是在逐步降低。因此,在影片上映后,除了觀眾對其演技的評價,演員已經很難為其它結果買單。

去年周冬雨的兩部作品其實都陷入到類似《地球最后的夜晚》這種錯位的營銷方式中,導致觀眾的期待和情感共鳴產生偏差,無法精準地吸引核心用戶,對口碑產生副作用。

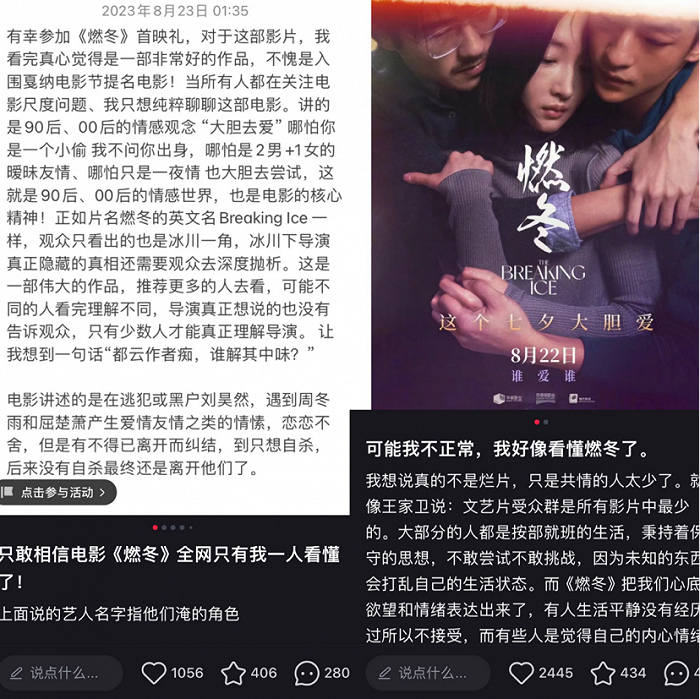

《燃冬》選在七夕檔,精準對標情侶人群,營銷幾乎復刻了情人節檔愛情片的宣發方式。抖音短視頻主要集中于愛情主題和“三人行”話題,剪輯出影片中三人關于“你愛我,他愛她”的三角戀故事,引發之后一系列““XX也有自己的燃冬”網梗出現。但電影講的其實是三位處于人生迷茫期的年輕人抱團取暖,愛情元素并不明顯。

另外,電影宣發也沒有在第一時間根據輿情反饋調整策略。比如《燃冬》明顯在小紅書的口碑好于抖音,但在小紅書上,《燃冬》并未學習《宇宙探索編輯部》開通主創賬號,也沒有太多投放,導致自然發酵的正面評價都無法轉化成票房和后續的口碑助力。

小紅書上討論《燃冬》的帖子大多是正向口碑,評論也都認真進行劇情解讀

《鸚鵡殺》雖然以“殺豬盤”為引子,但主題還是在探索女性在“被騙”之后的獨特的復仇路徑和男女之間的情感流動。由于“殺豬盤”類似于《孤注一擲》中電信詐騙,是當下社會關注的議題,電影營銷也往這方面發力,打出“你在熱戀,他在詐騙”的標語,讓人誤以為這部電影也有像《孤注一擲》那樣的奇觀和緊張刺激的情節。

相較之下,去年票房前二的《河邊的錯誤》和《宇宙探索編輯部》都找到了更適合文藝片的一種宣發方式:放棄宏大切口,轉而尋求精準受眾,走小眾圈層,以口碑破圈。

《宇宙探索編輯部》選在愚人節上映,沒有頭部演員加持,也不走“下沉”路線,始終貫穿“民科”主題,通過集中的預告片和物料輸出,將影片中的“軟科幻”和“荒誕浪漫”的元素以及偽紀錄片的形式傳達給觀眾。郭帆發布宣傳微博,也是在為這部電影找到精準人群,有人因為一句“人生卡在半山腰的,可以去看了”,產生了觀影興趣。

《河邊的錯誤》前期營銷強調這是余華的先鋒代表作改編,屬于荒誕現實主義,為觀眾建立起“多重解讀,沒有答案”的預期,也明確了“藝術佳作”的定位,在前期就準確地篩選了喜歡余華、熱愛藝術片的觀眾。走出電影的觀眾,也可以坦誠地表示自己沒有看懂,#河邊的錯誤 隱喻##一千個人一億個哈姆雷特#等互動話題帶動后期討論量。

這部電影也沒有做路演,只做了三場主創交流活動,大多選在校園中,讓主創與觀眾充分交流,提前回應質疑,供之后的觀眾解讀時參考。

歸根結底,本就有固定受眾的文藝片在宣發時需要做好與普通觀眾的連接,建立好觀眾正確的預期管理。

從2016年《百鳥朝鳳》“跪”出8000萬票房開始,文藝片宣發一直到在探索“自救”路徑。但在觀眾觀影決策明顯滯后,觀影動力需要明確抓手的情況下,文藝片也可以轉而尋求自己的專屬觀眾,擴大核心影迷群,再向外建立符合觀眾預期的連接,“站著把錢掙了”。

03 頭部演員入局,文藝片的破與立

2023年,“前三部作品”新導演撐起了電影市場的“半壁江山”。商業片新導演,有的由名導扶持,負責監制,有的從影視公司的導演計劃中成長而來。而文藝片的新導演則明顯依靠頭部知名演員的加入與扶持。

去年,這種現象愈發明顯,周冬雨連演兩部,《燃冬》導演陳哲藝是新加坡人,這是他第一部大陸上映的院線片,《鸚鵡殺》是導演麻贏心的院線處女座。胡歌、吳磊主演的《不虛此行》、朱一龍主演的《河邊的錯誤》,導演都是新生代青年導演,少有院線經歷。

相較于商業大片,文藝片作品內核的不同,由此也影響到演員發揮空間。《鸚鵡殺》的導演麻贏心告訴周冬雨,在認出騙子之后,女主角周冉心中就只剩下堅定的復仇。但為了騙到一位經驗豐富的騙子,周冬雨又必須在與騙子的糾纏中表演出曖昧、迷戀、懷疑以及最后再次“被騙”后,夾雜著不舍的憤怒,讓戲中人和戲外觀眾都分不清她的感情真假。

與之對應的是,《長空之王》里的周冬雨只能限于劇情演出一種情緒,人物難以有成長弧線,在《堅如磐石》中的女警也被認為是“吐槽工具人”。

同樣,吳磊在文藝片《不虛此行》中飾演主角聞善(胡歌飾)幻想中的一位“室友”,與之前青春、活力的角色形象相差極大,無形中拓寬了戲路。文藝片本身也能為演員提供不少加成。胡歌憑借此片第一次獲得了電影類表演獎項,之后吳磊主演的《草木人間》也入圍東京國際電影節。

長久以來,拍小成本文藝片也是新導演成長、成熟的路徑之一。當國產片因為翻拍成風、被質疑原創性不足時,文藝片的多元化表達補足了電影市場的多樣性。雖然每年有各類青年導演創投計劃為新人掃清障礙,但新導演想在行業內站穩將跟明顯還需要更多的助力。

不少頭部演員積極參加電影節的創投環節,主動尋求優質劇本內容和有才華的新生代導演。由本屬于創作后期階段的演員身份,過渡到創作前期的項目創投評委,其實是演員對于電影藝術的認知,對自我的開拓和求索,也是年輕一代演員求新求變的縮影。

去年上映的《臍帶》正是孵化自北影節創投,由姚晨擔任監制。《鸚鵡殺》是2021年上影節創投單元的項目,一線演員周冬雨的加入無疑為項目創作增添不少信心。

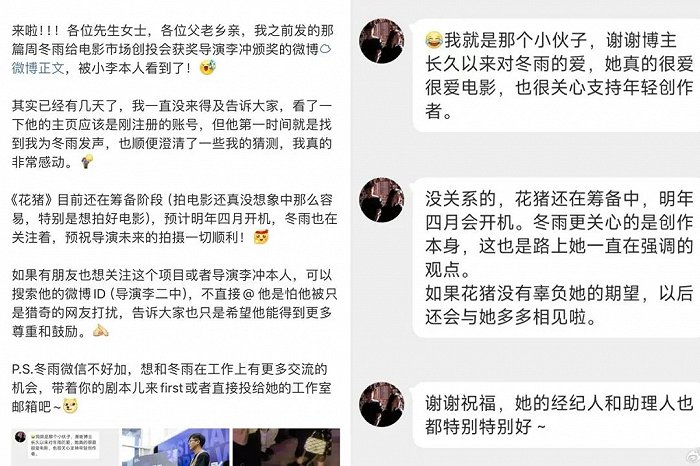

周冬雨曾在采訪中透露,自2022年4月《鸚鵡殺》殺青后,她沒進過劇組,給自己放了個長假,唯一要啟動的項目是即將開機的《花豬》。這個劇本是她在擔任 FIRST 創投評委時發現的,由于非常喜愛這個故事,她很想幫助新人導演完成,“坦白講,我也不認為它是一個能拿票房的片子,甚至上不上映我都沒考慮過,就是挺想幫他把這個故事拍出來。”《花豬》的導演李沖也在微博上回應網友:“冬雨更關心的是創作本身。”

顯然,頭部演員的積極入局正在為文藝片市場創造“新抓手”,大眾會因為演員的名氣而認識到文藝片品類,電影的前期宣發也有了明確支點。另外文藝片與頭部人氣演員的組合也是在為文藝片培養新的、年輕受眾打下基礎。

同時,這種加入也會對演員本身帶來一些影響。演員只能把控自己的表演和角色時,不需要為文藝片的表達和票房買單,但作為站在最前臺的人,當觀眾因為類型預期落差、錯位的宣發或者對影片本身內容有質疑時,他們自然也成為接受負面評價最多的人。

更重要的是,演員如何找到自己的站位,用謹慎的態度、巧妙的方式參與到傳播當中,給予影片更多的話題抓手。

2023年,文藝片短暫回落,或許頭部演員加速入局,就是未來新的破局之法。