界面新聞記者 | 李彪

界面新聞編輯 | 宋佳楠

當地時間4月2日,英特爾在美國證券交易委員會(SEC)提交的一份文件中披露,公司負責芯片制造業務的新部門“英特爾代工”(Intel Foundry)2023年營收為189億美元,同比下降31%,2022年這一數字為274.9億美元,經營虧損從前一年的52億美元擴大至70億美元。

英特爾CEO帕特·基辛格并不避諱該業務所面臨的虧損情況,并表示2024年將是公司芯片制造業務經營虧損最嚴重的一年。

同時,他也給出預測,該業務會到2030年底前實現經營收支平衡,屆時公司的目標是在非美國通用會計準則下,毛利率達到40%,經營利潤率達30%。

上述消息發布后,英特爾當日收盤價為43.94美元/股,盤后下跌4.1%。

作為美國老牌半導體巨頭,英特爾一直未采用行業盛行的“無晶圓廠”(Fabless)模式,即只負責芯片設計,將制造外包給臺積電等代工廠,而是一直采用將設計與制造集于一身的“集成設備制造商”(IDM)模式。

在去年6月的一次線上分析師會議上,該公司首次對外披露,將于2024年第一季度拆分旗下設計與制造業務,晶圓代工事業部將徹底獨立、自負盈虧。

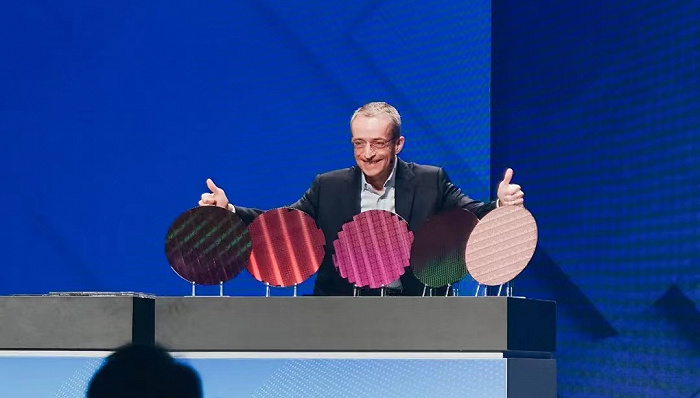

今年2月,在加州舉辦的IFS Direct Connect 2024大會上,英特爾宣布將旗下晶圓業務Intel Foundry Services正式更名為Intel Foundry。公司還公開展示了其1.8納米芯片制程intel18A的量產進度,以及包括更先進的Intel 14A(對應1.4納米)工藝在內未來十年工藝路線圖。

根據SEC文件介紹,英特爾旗下業務按“代工-產品”一分為二,產品部門包括客戶端計算事業部(CCG)、數據中心和人工智能事業部(DCAI)以及網絡與邊緣事業部(NEX)。代工由代工技術研發、代工制造及供應鏈、代工服務組成,現已成為一個獨立的運營部門(即Intel Foundary),擁有自己的損益表。

按照拆分規劃,獨立后的晶圓代工部門將按市場定價核算來自外部客戶和英特爾產品的收入,以及過往攤派給公司產品部門的研發和制造成本。照此安排,英特爾產品部門的利潤相應也將大幅提升,公司計劃到2030年底,實現非標會計準則下60%毛利率、40%運營利潤率。

除此之外,英特爾管理層先前還為獨立后的晶圓代工業務定下目標,要在芯片制造領域挑戰主要的競爭對手,即臺積電與三星,誓要2030年成為全球第二大代工廠。

為支持這一頗具雄心的計劃,英特爾已全面開放承接外部客戶的晶圓代工訂單。“我們愿為包括競爭對手AMD在內的任何公司代工芯片。” 基辛格此前公開喊話客戶要訂單。2月份的大會上,微軟與ARM都與英特爾現場簽訂合作協議,公司估算晶圓代工廠訂單將達到150億美元,高于原先預期的100億美元。

國際咨詢機構CounterPoint最新統計的2023年第四季度全球十大晶圓代工廠榜單顯示,臺積電以61%的市場份額穩居第一,三星占14%排第二,英特爾入圍前十,但市占率不足1%,與對手仍有較大差距。

兩位研究半導體制造工藝的資深行業人士告訴界面新聞記者,英特爾此前在芯片制造領域長期缺乏存在感,但其近年來獨立晶圓代工業務、搶購ASML最先進的EUV光刻機、力推“四年五個節點”芯片先進制程等一系列舉措,還是可以看出這家老牌芯片巨頭重振芯片制造的決心。

此外,作為美國本土少有的具備制造實力的芯片公司,來自政府的產業政策支持也是英特爾身上不可忽視的優勢。

上個月,該公司拿到了美國《芯片和科學法案》提供的85億美元的直接資金補貼,這或是芯片法案目前發放的同類款項中最大的一筆。公司未來還有資格獲得110億美元的聯邦貸款,用以推進其在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的工廠建設。

此外,在歐盟出臺歐洲版“芯片法案”的430億歐元補貼計劃中,英特爾也入選了首批名單,其在德國總投資300億歐元建設的新廠是該法案第一個落地項目。

上述行業人士分析,芯片代工市場長期集中于頭部廠商,臺積電幾乎壟斷了先進制程芯片的制造。但隨著美國、歐盟相繼出臺補貼半導體產業的政策,主要國家要求芯片制造供應鏈回流本土的呼聲越來越高,或將重新塑造全球市場的競爭格局。

在此背景下,英特爾能否趁勢占據一席之地值得長期關注。