文|天下財(cái)?shù)?儲(chǔ)燕

ETF基金誕生容易,養(yǎng)活養(yǎng)大卻不易。

5月16日,浦銀安盛發(fā)布了旗下ETF基金終止交易的提示性公告,浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF基金(下稱“浦銀安盛中證滬港深科技”)將于5月20日正式終止上市。

(來(lái)源:公司官網(wǎng))

這不是偶然的,從2023年至今,公司旗下已有3只ETF基金發(fā)布終止上市公告。

除上述剛終止的,另外2只分別為浦銀安盛中華交易服務(wù)滬深港300ETF(下稱“浦銀安盛中華交易服務(wù)”)、浦銀安盛中證高股息精選ETF(下稱“浦銀安盛中證高股息”)。

(來(lái)源:公司官網(wǎng))

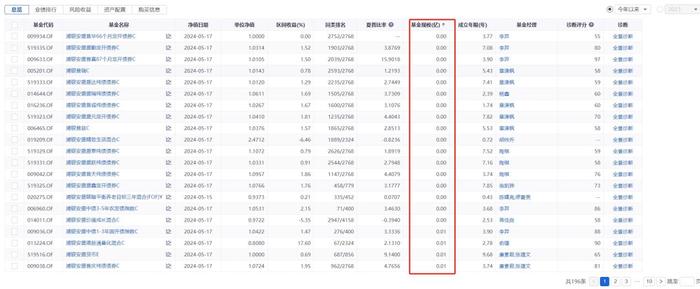

值得注意的是,浦銀安盛目前仍有14只ETF基金(A、C類(lèi)分開(kāi)計(jì)算,下同)規(guī)模小于5000萬(wàn)元,處于清盤(pán)的邊緣。

作為一種被動(dòng)股票型基金,ETF的收益和規(guī)模更多地要經(jīng)受市場(chǎng)風(fēng)雨的吹打,而如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中生存下來(lái),則是浦銀安盛正在面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

浦銀安盛整體表現(xiàn)如何?公司還有哪些問(wèn)題要解決呢?

優(yōu)勝劣汰加劇

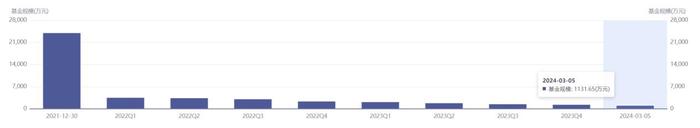

浦銀安盛中證滬港深科技成立于2021年底,剛成立時(shí)管理規(guī)模約為2.5億元。但是,到其第一季財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)(即2022年一季度末),規(guī)模已降至3619萬(wàn)元,跌破5000萬(wàn)元的“紅線”。

截至浦銀安盛中證滬港深科技最后一個(gè)交易日,其規(guī)模更是慘降至1132萬(wàn)元。

(來(lái)源:同花順iFinD)

規(guī)模急劇減少的原因,當(dāng)然離不開(kāi)業(yè)績(jī)欠佳。

浦銀安盛中證滬港深科技2022年一季度財(cái)報(bào)顯示,其收益率雖然跑贏了業(yè)績(jī)基準(zhǔn),但虧損仍舊嚴(yán)重,高達(dá)18%。

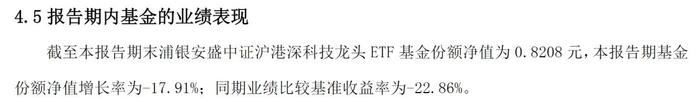

(來(lái)源:基金公告)

被終止的另外兩只ETF基金情況大體相似。

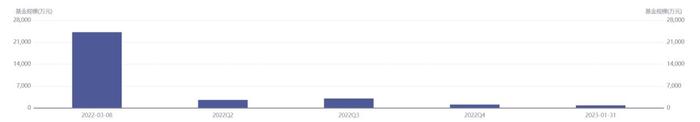

浦銀安盛中華交易服務(wù)成立于2022年3月,運(yùn)行時(shí)間不足1年就被終止,該基金規(guī)模也是上市即巔峰,發(fā)布第一季財(cái)報(bào)時(shí),規(guī)模已降至3000萬(wàn)元以下,此后更是持續(xù)走低,終止上市時(shí)規(guī)模僅約1000萬(wàn)元。

(來(lái)源:同花順iFinD)

相比之下,浦銀安盛中證高股息“壽命”稍長(zhǎng),成立于2019年1月,終止在2023年2月,存在了4年多。

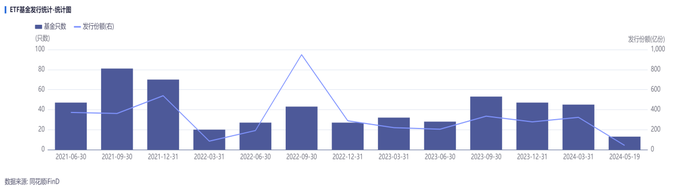

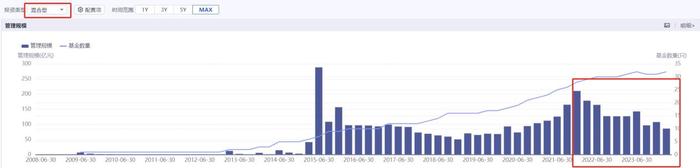

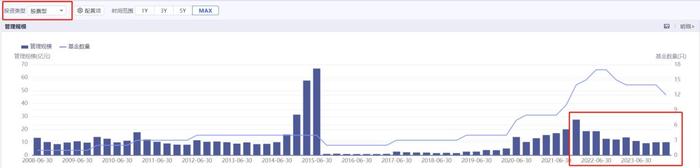

其活得稍久,和天時(shí)有關(guān)。2020年一季度到2021年三季度,市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)樂(lè)觀,ETF基金整體的發(fā)行數(shù)量變化也大體反映了市場(chǎng)環(huán)境變化。

截至目前,浦銀安盛旗下仍有15只ETF基金,但其中14只規(guī)模不足5000萬(wàn)元。

這些“小蘿卜頭”未來(lái)怎么辦?是浦銀安盛面臨的困局。

(來(lái)源:同花順iFinD)

單人單品撐規(guī)模

浦銀安盛全稱是浦銀安盛基金管理有限公司,成立于2007年8月,總部設(shè)在上海,是一家中法合資銀行系基金管理公司,股東分別為浦發(fā)銀行(600000.SH)、法國(guó)安盛投資、上海國(guó)盛資產(chǎn),持股比例分別為51%、39%、10%。

總體上看,成立17年的浦銀安盛過(guò)得怎樣呢?

浦銀安盛目前共有196只基金產(chǎn)品,基金數(shù)量盡管不少,但迷你基金扎堆。有117只基金不足2億元,其中還有87只規(guī)模不足5000萬(wàn)元,面臨清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。

(來(lái)源:同花順iFinD)

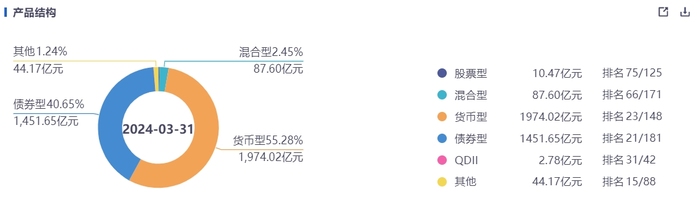

此外,浦銀安盛旗下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)極不均衡。

截至2024年一季度末,浦銀安盛旗下貨幣型、債券型基金規(guī)模分別約為1974億元、1452億元,合計(jì)3426億元,占比約為96%。

(來(lái)源:同花順iFinD)

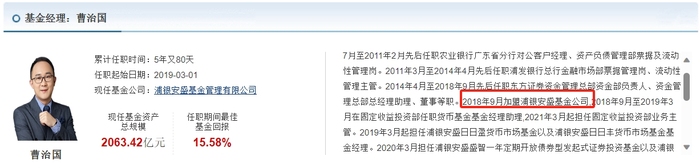

更值得關(guān)注的是,浦銀安盛的大部分管理規(guī)模是在曹治國(guó)一人手中,截至2024年一季度末,他管理的基金總規(guī)模已達(dá)2064億元,約占公司總規(guī)模的58%。

曹治國(guó)目前共管理了19只基金,其中浦銀安盛日日豐D類(lèi)基金的管理規(guī)模約為1406億元,占公司管理總規(guī)模的近四成。

(來(lái)源:天天基金網(wǎng))

也就是說(shuō),浦銀安盛不僅嚴(yán)重依賴曹治國(guó)一人,同時(shí)也依賴單一產(chǎn)品來(lái)支撐規(guī)模。

權(quán)益產(chǎn)品縮水

作為對(duì)比,浦銀安盛旗下權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模明顯太小。混合型和股票型基金分別僅為88億元、10億元。

更要命的是,從2021年末開(kāi)始,浦銀安盛本就不多的混合型、股票型產(chǎn)品規(guī)模還在下滑。

(來(lái)源:同花順iFinD)

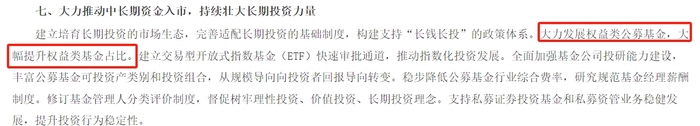

這種結(jié)構(gòu)和表現(xiàn),明顯與新“國(guó)九條”相關(guān)政策中要“大力發(fā)展權(quán)益類(lèi)公募基金,大幅提升權(quán)益類(lèi)基金占比”背道而馳。

(來(lái)源:政府官網(wǎng))

雖然權(quán)益產(chǎn)品總規(guī)模僅有98億元,但產(chǎn)品數(shù)量卻有81只,可見(jiàn)該類(lèi)產(chǎn)品迷你基金扎堆的嚴(yán)重程度。

同花順iFinD顯示,截至2024年一季度末,浦銀安盛僅有14只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模在2億元以上,占該類(lèi)產(chǎn)品比例僅為17%。

(來(lái)源:同花順iFinD)

除了規(guī)模偏小,收益也很不樂(lè)觀。

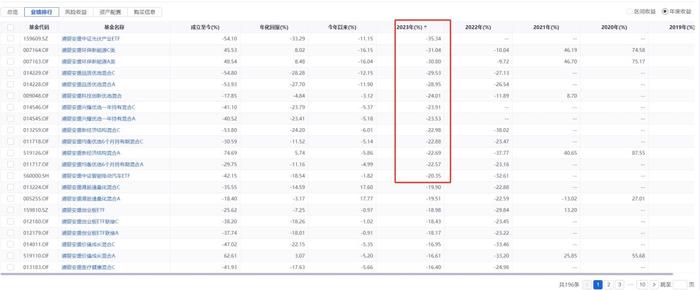

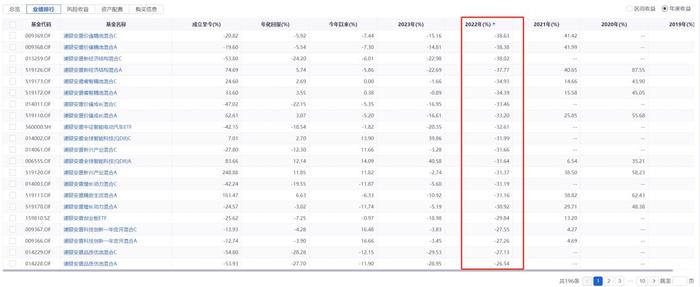

同花順iFinD顯示,2023年,浦銀安盛有13只權(quán)益產(chǎn)品年度虧損超20%,其中有3只產(chǎn)品虧損在30%以上;2022年的年度收益則更不理想,有36只權(quán)益產(chǎn)品虧損超20%,其中虧損在30%以上的更高達(dá)16只。

(來(lái)源:同花順iFinD)

(來(lái)源:同花順iFinD)

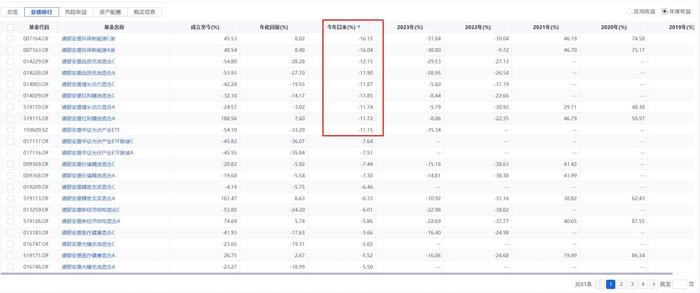

截至今年5月17日,浦銀安盛旗下仍有9只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品年內(nèi)虧損在10%以上。

(來(lái)源:同花順iFinD)

有業(yè)內(nèi)人士向《天下財(cái)?shù)馈繁硎荆淌疹?lèi)產(chǎn)品占比高,固然能撐起基金整體規(guī)模。但權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品才是真正體現(xiàn)基金管理和投資水平,同時(shí)也符合當(dāng)下的政策導(dǎo)向。

浦銀安盛該如何解決迷你基金扎堆問(wèn)題?公司又該如何提升權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)和占比?這顯然是擺在浦銀安盛面前的不小難題。