文|動脈網

自“新質生產力”被提出后,合成生物學的熱度就一直沒下來過。

僅在過去一個月,就有多地文件中強調發展合成生物學。國家發改委十四五生物經濟發展規劃提出生物制造產業是生物經濟重點發展的方向。大洋彼岸的美國,發展生物制造也是“國策”。

據麥肯錫,到本世紀末,合成生物將廣泛應用在占全球產出1/3以上的制造業,創造30萬億美元的價值。在全球經濟缺乏新增長曲線的當下,合成生物學以及生物制造的意義自不必說。

經緯創投合伙人張穎在2022年時評價道:“現在的合成生物學,和電動車起步早期有點點像,也許是下一個彎道超車的機會。但關鍵還是在于突破大規模生產的瓶頸,在于選品有實際大規模需求和高附加值,這也是從技術到商業化,從實驗室到生產線的通用性問題。”

但目前來看,合成生物學顯然比電動車的價值兌現要來得慢。前不久,平臺型公司、全球合成生物學的龍頭公司Ginkgo遭到退市警告,2024年第一季度Ginkgo總收入為3800萬美元,同比下降53%,盡管其運營虧損也有所改善,但投資人對其業績以及Ginkgo作為合成生物學平臺的商業模式感到不滿和質疑。

至于今年的合成生物學會議或展覽,一些參會的人反饋是:“其實并沒有前兩年那么火,熱度跟反而降下來了。”

合成生物學已歷經了幾波熱度與發展階段,但直到今天,資本與產業之間、政策與企業之間,以及生產規模與技術發展之間,一直存在著“割裂”。

割裂之一:“真偽”合成生物學

再回看5月初的合成生物學二級市場大熱,以川寧生物、蔚藍生物等為代表的近20家股價上漲的公司,多數主營業務是傳統生物合成,例如川寧生物以抗生素起家,而華恒生物的產品主要是氨基酸、維生素等。

部分“合成生物學概念”公司及相關業務,動脈網整理

隨著合成生物學技術興起,傳統公司開始搭建合成生物學研發平臺并試圖和其原有業務結合,但并非主流業務。即使是已有紅沒藥醇、5-羥基色氨酸、麥角硫因、依克多因等多個產品的川寧生物,近期回答投資者問題時明確表示:公司的合成生物學項目目前已經為公司帶來部分營業收入,但目前收入占比仍相對較小。

更多的是像蔚藍生物這樣的公司,已經搭建合成生物技術創新實驗室展開研發,但儲備項目較少,且前期菌種實驗室距離規模化放大還有較大差距,離業績落地還有相當長的距離。

這也是為什么在5月的一波大漲后,多家合成生物學概念公司股價跳水。

一般來講,“正統”合成生物學指篩選并發現自然界里能夠高效生產某種材料,利用工程化的思路來設計和構建生物系統,通過基因改造的手段把細菌的效能最大化,被稱為重建“代謝路徑”。是否在基因層面構筑具有新穎功能的生物系統,對基因進行定向設計和改造,是鑒別到底是不是“真”合成生物學的底層因素。

因此可以看到,合成生物學龍頭Ginkgo,在營收下滑與縮減人員壓力之下,仍在持續加碼基因技術:2月宣布收購機器學習基因藥物設計公司Patch Biosciences,3月收購CRISPR分子診斷公司Proof Diagnostics等。

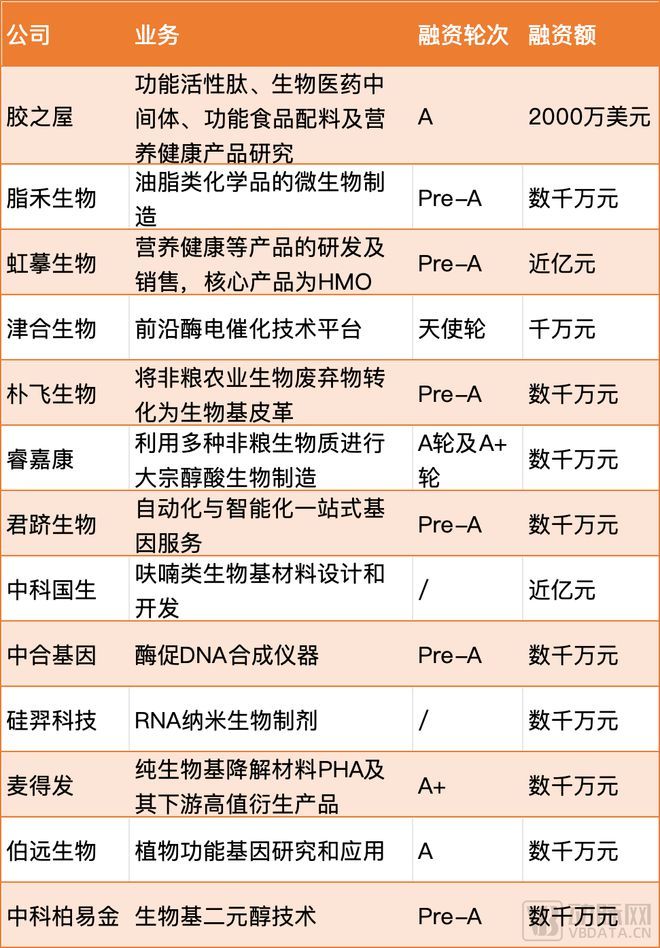

與傳統生物制造公司在二級市場受歡迎形成對比的是,創新的合成生物學公司近兩年融資較為乏力。去年全年,國內合成生物學融資及募資事件50余起,總融資額約為150億元人民幣。今年截至6月10日,國內合成生物學領域僅有13起融資事件,輪次集中在天使至A輪,融資額度基本為千萬元人民幣級別。

2024年完成融資的合成生物學公司,截至6月10日,來源:公開信息

但是,傳統生物制造公司與新興合成生物學公司的界限正在模糊。新興公司可以被看作是生物制造這個傳統賽道的革新者,傳統公司也有成為合成生物學新龍頭的可能,在這一波的行業熱潮中,不必再去糾結于“真偽合成生物學”。

有投資人對動脈網直言:“名頭是不是合成生物學沒那么重要,關鍵在于最終做的產品是不是足夠有競爭力,就是說一個新品種是不是降低了成本、提升了品質,擁有不錯的性價比等等。產品做得出來、賣得出去,那就是一家好公司。”

割裂之二:技術成功vs商業成功

Ginkgo不是第一次遇到麻煩,從股價巔峰到如今跌去超90%市值,其合成生物學平臺的商業模式經常受到質疑。Ginkgo集設計、構建、測試、優化于一體,然后向下游客戶提供菌株工程服務,并分享產品銷售收入或專利授權費用。曾經做空Ginkgo的機構認為這家合成生物學龍頭缺乏獨特技術,一些觀點認為Ginkgo更像一家CRO,而合成生物學公司的關鍵在于生產“爆品”。

但市場對于走產品邏輯的公司也同樣沒有容忍度。走產品路線的合成生物學公司Amyris用法尼烯生產出了一種維生素E的原料,其角鯊烯產量也一度占到了全球市場的三分之一,但其之后的產能受限問題與激進擴張策略,將這家公司帶向了破產重組。

合成生物學領域擁有典型的“技術成功不代表商業成功”的問題。在某些情況下,生物合成產物的單位經濟效益已經能與現有工具相媲美,一位合成生物學領域的資深投資人講到:“化學合成通常是左旋體和右旋體各占50%,難以實現100%立體選擇性。而生物合成可利用酶的高選擇性,能夠定向合成單一構型產物,利用率提高一倍。很多品種上生物合成都已經體現出了這個優勢。”

但讓合成生物學得到市場認可的前提是公司能夠大規模運營。SynBioBeta的創始人John Cumbers提出了合成生物初創公司面臨的“規模-成本悖論”說。初創合成生物學企業往往缺乏規模優勢,所以很難為大規模生產提供資金,在資金短缺的情況下,他們被迫進行小規模生產。結果成本居高不下,進而無法證明合成生物學的產品有堅實的市場需求。

簡言之,比起顛覆性創新,合成生物學公司需要展示產業化能力。有投資者直接表示:“我們是按照有技術壁壘的制造業的邏輯,來看合成生物學項目的。”

嘉程資本投資人趙婧雅表示:“即使在實驗室環境下得到了高產菌株,中試階段仍需要較長周期去摸索和優化工藝條件,這與上游的合成生物學實驗差異較大。合成生物學能否帶來業績爆發,還取決于下游用戶的需求。無論是上游原料或中間體,合成生物學企業最終產品的市場表現仍由下游決定。”

對規模化生產的追求為合成生物學公司帶來了挑戰。John Cumbers指出,合成生物學今年下半年的融資情況依然不容樂觀,建議企業做好在2024年大洗牌的準備。

在早期階段,也就是合成生物學的上游、生物過程等,資金是樂于進行投入的,而到了可以大規模擴產、產品能夠“賣爆”的時候,市場反應也必將熱烈。能夠越過這中間工業制造的死亡之谷,就能成為脫穎而出的合成生物學公司。

在第八屆未來醫療生態展會上,易凱資本董事總經理、合成生物團隊負責人廖潔瑩講到:“當下合成生物學演變成了商業化驅動的第二波浪潮,也就是說今年所處的企業如果沒有營收,沒有漂亮的訂單,沒有大腿可抱,融資將非常困難。第二波浪潮例如受益的企業,打鐵還需自身硬,我們認為第二波浪潮會更長、更穩定、更多元化。”

“從2022年到2024年3月31日,中國生物制造行業一共有7起IPO事件,包括北交所的合成生物學第一股錦波生物。大家還是希望通過合成生物這個概念或者生物產業這個概念上市,因為它本身是平臺型的概念,并不是屬于某一個細分行業,所以板塊選擇靈活度比較高,上市路徑更加通暢。目前二級市場更青睞于產品型的企業,看的是收入、看的是明星單品、看的是體量。”

割裂之三:產業規模vs底層技術

如果讓合成生物學回歸制造業的邏輯,那么中國發展合成生物學的優勢是顯而易見的。

“國內優勢是量大管飽。首先國內的發酵產能肯定是富余的,成本毋庸置疑是比國外低的。還有水電、人工,國內都是更具有性價比的。”趙婧雅說到。

華熙生物生物活性和生物研發管理總監王瑞妍在第八屆未來醫療生態展會上也表示:“中國有強大的供應鏈體系,以及后端的分離純化體系,因此在發酵和放大環節上更具有優勢。下游端食品、醫療等消費市場廣闊,這也是中國天然的優勢。”

盡管中國發酵工業產業規模全球第一,但是核心菌種專利擁有數量只有2-4%。而合成生物學中的關鍵——酶制劑、乳酸菌劑,80%以上依賴進口。核心技術的供給能力,成為中國生物制造產業發展的制約。

向下探究,是底層技術研發能力不強,跟蹤多、原創少。

“我們的品種能力還有限,產品結構還不合理。一些大型企業在國際上還沒有話語權,在這方面還需要我們更加的努力。底層技術、科技支撐,對合成生物學行業來講是一個非常重要的性質因素,需要更多關注。”有行業專家指出國內合成生物學產業的發展情況。

以中國和美國對比,不論是基因編輯、DNA合成,還是細胞免疫、菌種改造上,都和對方有明顯的差距。當然,這也是由于美國長期戰略布局和大力資金投入,奠定了其在合成生物學的領先優勢。

不過國內合成生物學產學研的進程明顯加快,例如以天工所和深圳院為代表的兩大國家創新中心,一個是合成生物學基礎創新中心,一個是合成生物學產業創新中心,在上游底層核心技術和中游發通用技術平臺幫助行業發力。生產端來看,傳承國內的制造業優勢,則已經在京津冀、山西、山東、河南、珠三角地區和長三角地區已經形成了多個產業集群,各個地方以聯動的模式發展生物制造產業。

此外還有巨頭的加入,例如像萬華等大型石油公司、傳統化工公司出于轉型,斥巨資投入生物制造上下游產業鏈的企業。還有像茅臺也成立了專門的生物科技基金,投資了氨基酸產品代表性公司泰和偉業、單細胞分析和分選創業公司星賽生物、營養健康合成生物學公司虹摹生物等。

但合成生物學還有一道門檻是監管審批。現有的法規可能跟不上合成生物學技術的快速發展,導致監管滯后和法律風險,一方面可能帶來安全問題,另一方面影響合成生物學產品參與市場競爭。

“審批周期加速、扶持政策明確是會影響到合成生物學產業落地的。相比之下,化工合成路徑更加成熟,量大成本低。以多肽中間體為例,雖然生物合成在理論上更有優勢、成本更低,但在國內,為了加快審批進度,許多企業選擇了化學全合成的方法。現行政策在一定程度上影響了企業的生產方式決策。”趙婧雅指出。

合成生物學寬廣、復雜,或許我們應該忘掉合成生物學本身的“概念”,而是回到現代生物制造做出來的產品價值。

再次回到開頭新能源汽車產業的對比。一位投資人總結:“新能源汽車前期也經歷了各種政策支持補貼,當然中間也有大量企業‘死掉了’。當下合成生物學也是一樣,此前大家對它有很多不切實際的期待,現在期待在破滅,但是我相信合成生物學最終會成為中國的優勢產業。”

“而不同的是,合成生物學的落地場景更加廣闊,內卷相比于新能源汽車來說會小一些。無論是創業團隊,還是成熟企業,最終目的是探索潛力的品種,和多樣化的落地應用。”