可控核聚變——被譽為“人類終極能源”的技術,真的永遠需要再等50年嗎?近年來,安徽依托科研積累與產業協同,正穩步推進核聚變技術的工程化驗證與產業鏈布局。

1月“人造太陽”EAST刷新“億度千秒”世界紀錄,3月全球首個緊湊型聚變裝置BEST 5#樓首塊頂板順利澆筑,4月17日和18日科大硅谷、安徽聚變產業聯盟和聚變新能(安徽)有限公司先后召開核聚變相關的產業大會。

4月27日,第三屆中國(安徽)科技創新成果轉化交易會-大科學裝置衍生成果路演對接活動上聚變新能(安徽)有限公司董事長嚴建文對外透露,安徽核聚變正實施“三步走”戰略。

屆時,安徽將建成3GW、Q>30的聚變能電站商業應用堆,以國家戰略科技力量之姿,開啟全球核聚變商業化。

然而,質疑聲頻現:安徽核聚變“三步走”,是否有具體戰略規劃?如何跨越從實驗室到電網的“最后一公里”?如何突破材料、工程與資本的“三重魔咒”?

安徽核聚變“三步走” 目標啟動商業化

安徽可控核聚變能源革命的序章,始于科學島上一次劃時代的“放電”。

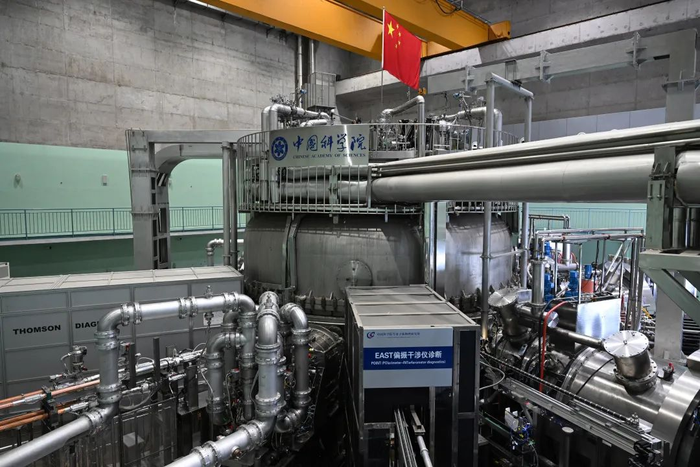

2025年1月20日,安徽全超導托卡馬克裝置EAST首次實現“億度千秒”,這不僅驗證了高約束等離子體穩態運行可行性,更為全球核聚變工程化應用奠定了基礎。

技術之上,按照安徽制定的核聚變“三步走”戰略,全球首個緊湊型聚變能實驗裝置BEST,是實現從技術到工程再到商業化突破的關鍵第一環。

2025年3月,由中國科學院合肥物質科學研究院主導建設的BEST項目建設加速——5#樓首塊頂板順利澆筑。作為中國核聚變研究的重要創新平臺,BEST采用緊湊型設計,通過優化磁約束結構和新型材料技術,能在較小體積內實現高溫等離子體的高效控制。

截至目前,根據4月27日聚變新能(安徽)有限公司董事長嚴建文在第三屆中國(安徽)科技創新成果轉化交易會-大科學裝置衍生成果路演對接活動上分享:“BEST已完成工程設計,并已全面轉入生產制造階段,主機大廳5號樓工程主體結構整體完成率約90%。”

BEST之后,安徽核聚變商業化第二步,將以BEST為“技術反應堆”,建設中國聚變能工程示范堆(CFEDR),這標志著中國核聚變研究正式邁入從實驗室走向工程化應用的關鍵階段。

中國聚變能工程示范堆(CFEDR),核心目標是驗證聚變能源的工程可行性,解決從等離子體約束、材料耐受性到能量輸出等一系列技術難題。與全球現有的ITER和EAST等實驗裝置不同,其更注重工程化驗證。

從BEST到中國聚變能工程示范堆(CFEDR)的跨越,不僅承載著中國能源革命的希望,更凝聚了科研機構、創新平臺、耐心資本和企業多方力量,實現核聚變從基礎研究到產業落地。

未來,隨著中國聚變能工程示范堆(CFEDR)在工程驗證中不斷突破技術壁壘,安徽核聚變將最終啟動商業化。

中國科學院合肥物質科學研究院 提供技術支撐

安徽核聚變商業化“三步走”,從規劃到真正落地再到商業化,前期都始于強大的技術支撐。

具體來看,溯源安徽核聚變的技術實力,中國科學院合肥物質科學研究院作為技術研發主力,在每一步中都扮演著關鍵角色。

首先,聚焦可控核聚變的關鍵技術研發與攻關。

探索等離子體的產生、加熱、約束和控制等關鍵技術,研發了多種高性能超導磁體,如EAST的toroidal field coils采用NbTi超導線材繞制而成,為等離子體的穩定約束提供磁場支持。

同時,積極研發新一代超導磁體材料和制造技術,針對核聚變裝置中關鍵部件所面臨的高溫、高輻射、高應力等極端工況,開展材料的研究與開發。如制造出國際熱核聚變實驗堆(ITER)用的全鎢復合部件,為核聚變裝置的安全運行和長期服役提供了可靠的材料保障。

其次,推動全超導托卡馬克(EAST)運行與突破。 2006年9月28日,EAST 正式建成并首次放電。此后,EAST 多次創造等離子體運行的世界紀錄,2025年1月其已實現超億度1066 秒的長脈沖高約束模等離子體運行。

未來,在EAST裝置的基礎上,憑借前期的技術積累和持續的技術研發和突破,待BEST裝置建設完成后其將首次演示聚變能發電,引領燃燒等離子物理研究。此外,中國科學院合肥物質科學研究院的技術成果,也為中國聚變能工程示范堆(CFEDR)的等離子體控制技術提供了關鍵數據支持。最終,推動安徽可控核聚變實現商業化。

值得一提的是,安徽聚變產業聯盟在推動聚變領域關鍵共性技術研發上,布局聚變能源裝備、零部件、后市場全產業鏈,也有力促進核聚變技術的成果轉化和產業集聚發展。

“兩心一谷” 構建核聚變創新生態圈

技術躍遷之上,從技術到成果轉化以及產業鏈的建立是全球核聚變商業化的另一大難點。

解決這個問題,安徽核聚變“三步走”的核心邏輯是,通過合肥綜合性國家科學中心、國際先進技術應用推進中心和科大硅谷(“兩心一谷”)的創新協同,實現全產業從“技術研發-工程轉化-產業落地”的全鏈條協同。

一方面,在BEST項目的技術策源上,“兩心一谷”化身“連接器”和“破壁者”。

合肥綜合性國家科學中心,依托科學島已建成的全超導托卡馬克EAST等大科學裝置,為BEST提供等離子體物理實驗數據、磁約束技術經驗等基礎研究支持。國際先進技術應用推進中心,聚焦未來產業技術落地,為BEST的聚變衍生技術(如等離子體工業應用、超導材料等)提供中試驗證平臺,探索技術商業化路徑。

科大硅谷,依托中國科大等高校的科研優勢,推動BEST與高新技術企業對接,加速關鍵部件國產化供應鏈建設。并通過設立專項基金、吸引社會資本投入聚變領域,利用相關人才政策,引進高端工程人才和青年科學家,強化項目團隊的技術攻關能力。

另一方面,在中國聚變能工程示范堆(CFEDR)的建造中,安徽“兩心一谷”也同樣展現出強大的系統集成能力。

合肥綜合性國家科學中心,依托世界級實驗設施群,為CFEDR建設開啟“虛實共生”新模式;國際先進技術應用推進中心,在可控核聚變的研究過程規劃將建設一個開放性的平臺,讓實驗室技術淬煉為工程能力。科大硅谷平臺,以"聚變+"模式重構區域經濟版圖,集合現有以及正在開發的供應鏈、資本和人才"脈動"連接世界。

此外,在最后一步商業化落地和轉化體系上,安徽全力構建全球首個核聚變全產業鏈生態。

合肥綜合性國家科學中心,從基礎研究到應用牽引,圍繞核聚變商業化需求,聚焦關鍵材料、工程技術、能量轉化等應用領域,強化與產業端的深度協同;國際先進技術應用推進中心,推動產業從技術引進到生態構建的轉型。

根據科大硅公司成果轉化中心相關負責人介紹:“在核聚變產業鏈中,科大硅谷成果轉化中心是服務的排頭兵、業務執行部門,致力于全面深度的服務大科裝沿途下蛋和高校院所的成果轉化項目,從技術端、需求端、市場端、資本市場等維度全方位服務相關成果轉化項目,形成端到端服務閉環。成果轉化中心常態化主動對接中科院合肥物質科學研究院等科研機構,采用登院校門和進實驗室的方式與各科研機構高頻互動,挖掘待轉化項目和服務需求,服務優質的科技成果轉化落地。”

聚變新能(安徽)、曦合超導··· 資本+企業加速商業化落地

隨著技術和“兩心一谷”率先開局,緊跟其后,安徽資本與企業的深度參與則成為全省核聚變商業化“三步走”戰略落地的關鍵加速器。

在BEST項目建設上,安徽針對可控核聚變商業化構建立體融資網絡,以政府引導基金為先、結合產業資本與風險投資加快企業孵化與產業落地,支持早期技術轉化。

另外,市場化資本也深度參與,通過設立專項風險基金,孵化產業鏈上下游企業,加速推動技術從“實驗室專利”向“市場產品”轉化。

值得關注的是,資本助推之下,催生行業內企業不斷涌現。目前,安徽已出現多家代表性的核聚變相關企業,本土龍頭企業與科技獨角獸率先“領跑”。

2023年,中科院等離子體物理研究所孵化成立聚變新能(安徽)有限公司。目前,聚變新能(安徽)有限公司已是注冊資本高達145億的獨角獸企業,并正圍繞托卡馬克路線完善產業配套。

合肥星能玄光科技有限公司,創始人孫玄教授有著多年場反位形可控核聚變研究經驗,主要從事場反位形路線可控核聚變商業化落地的研究。

同時,聚變新能(安徽)有限公司和合肥星能玄光科技之外,2023年,安徽還成立了聚變產業聯盟。目前,該聯盟已集聚200余家成員單位,并持續孵化聚變產業相關的項目及公司,如聚變堆主機裝備和超導產業相關,涌現出了如曦合超導、合肥夸父超導公司等硬核企業。

穩步推進 安徽構建可控核聚變生態

全局視野觀察,從BEST點燃技術星火,到中國聚變能工程示范堆(CFEDR)架起工程之橋,再到啟動和實現商業化照亮能源未來,安徽核聚變“三步走”正穩步推進。

技術突破上,持續攻關和突破,為工程化奠定基礎;創新生態上,通過“兩心一谷”(合肥綜合性國家科學中心、國際先進技術應用推進中心和科大硅谷)整合科研機構、企業與資本資源,推動超導材料、裝備制造等產業鏈環節的協同發展;企業發展上,聚變新能(安徽)有限公司、曦合超導等企業技術轉化能力逐步成熟,并催生更多的企業涌現,也將為商業化落地提供產業基礎。

安徽核聚變“三步走”未來可期,或將為全球核聚變能源商業化和實用化提供重要參考。

來源:推廣