界面新聞記者 | 實習記者 莊佳怡 記者 姜妍

界面新聞編輯 | 姜妍

《證明》

鑄刻文化/單讀·廣西師范大學出版社 2025-4

宥予總是用反省的眼光看待自己和世界上的不確定。接受采訪時,他談起自己的寫作,“在每一次關閉文檔的時候,警醒自己文學的某些標準不是一切,當一個寫作者眼睛里只有它們的時候,可能會失去了那些超越審美的部分,忽視了一顆顆鮮活的心,變成書齋里的干癟蟲。”而對于自己筆下的人物,他說,“而我懷疑,當我們自以為替人說話的時候,真的有替人說話嗎?訴說本身,是可以由人代替的嗎?”他用一顆“好心”,在猶豫、矛盾和不安中仍然保持著對世界的特殊感情。他自問,“除了帶著對愛微小的希望走下去,還有別的路嗎?好像沒有別的路了,好像沒有了,好像沒有了。”

這本包含了十個中短篇的新書也是這樣在猶疑當中相信著。作者書寫了被罪與疚隔開的父女,或困在時間里的鄉村婦人;遠赴他鄉謀生,卻遭到出賣的女孩,或扒著火車去看望逃走母親的少年。書里的女兒因為父親的出軌與母親的自殺懲罰父親,決定“她需要的是無視,不是自欺欺人的無視,是保持距離,不再給出恨,也不再給出愛”,但和父親共居一室時,她發現父親“念叨的聲音連根頭發也吹不起來”。少年扒火車去看離開自己的母親,卻意識到自己給她帶來的負擔,最終決定不再和媽媽見面,他想,母親也許會愧疚,但“和很多東西相比,愧疚是種更怡人的情緒”。作者寫出令人難堪的現實,但仍然懷抱著“對愛微小的希望”。

《11·18》

接力出版社 2025-5

如果某天你醒來,發現自己被困在時間里的這一天里,只能無限重復循環,你會怎么辦?

這是一部關于時間循環的小說,卻沒有拯救世界的戲劇高潮,也沒有掙脫循環的勝利終點。以看似熟悉的“時間循環”設定為殼,深入探討個體如何在日復一日的重復中重新感知世界、重新理解自己。正如作者所說:“講故事是一種與時間共存又對抗時間的工作。”在她筆下,小說成了一種抵抗遺忘與消逝的方式。

女主角塔拉被困于11月18日,每天醒來,時間都回到起點,仿佛世界被一只無形的手按下了暫停鍵。但與時間一起被凍結的,并不是她的身體、知覺和意識。她的傷口會愈合,她的記憶會增長,她的思維也在一遍遍的重復中愈發清晰有力。她從最初的恐懼、困惑,逐漸轉向冷靜的觀察和記錄:街道的光線、物件的變化、人與人的微妙差異,甚至是時間對身體的悄然雕刻。本書因此成為一種特殊的書寫,它讓小說擺脫“離開這里”或“回到過去”的主流敘事邏輯,轉而提出一個更根本的問題:當一切都無法改變,我們該如何繼續生活?這不是關于逃逸的故事,而是關于停留、凝視與存在的故事。

《太陽的陰影》

理想國·民主與建設出版社 2025-6

雷沙德·卡普希欽斯基是波蘭頗具影響力的記者與非虛構作家,曾擔任波蘭通訊社駐非洲特派員三十余年,親歷二十七場政變與革命,被譽為“用文學方式寫新聞的人”。在這本書中,他將自身穿越非洲大陸數十年的經歷化為文字,以非虛構的方式描繪了一個既真實全面的非洲。

本書并非線性敘述,而是由多個短篇文章構成,橫跨近四十年,記錄了卡普希欽斯基在非洲各地的親歷與所思。書中既有宏大的歷史事件,如獨立運動、政變、內戰,也有對日常生活的細致描摹:熱帶草原上的蜥蜴如何捕蚊,貧民窟中人們用廢料搭建城市的驚人創造力,塞倫蓋蒂草原上水牛群如潮水般涌來的壯闊景象。這些內容交織著對非洲大陸自然風貌、語言變化、殖民歷史與社會結構的深刻體察。卡普希欽斯基講述了盧旺達種族沖突和被奴役歷史對當代非洲的深遠影響,也呈現了無數普通人的境況,司機、店主、小孩、病人、革命者,每個人都在書中留下生動的剪影。

《女醫生的誕生》

譯林出版社 2025-5

本書講述了19世紀三位英國女性——伊麗莎白·加勒特·安德森、索菲婭·杰克斯-布萊克和弗洛倫斯·芬奇——如何在男性主導的醫學界爭得一席之地的歷史。她們并不是世界上最早的女醫生,但她們的斗爭為“醫生”成為女性可以合法承擔的身份打開了通道。

安德森在面對重重阻礙時,利用法律漏洞、繞開主流醫學教育體系,最終通過英國外科醫學協會考試,成為第一位正式執業的英國女醫生。她的成功撕出了制度的一道縫隙,使女性首次在法律上獲得了醫學職業的正當性。相比之下,杰克斯-布萊克則將目光投向更長遠的未來。面對持續的排斥,她放棄爭奪現有體制內的位置,轉而創辦倫敦醫學院,建立專屬于女性的醫學教育體系。芬奇則未曾獲得正式醫學資格,但她在助產與護理工作中積累了豐富經驗,始終站在醫療的第一線,為女性病患提供持久、實際的照護。她代表著那些被制度忽視、卻不可或缺的護理者。本書通過大量書信、檔案和回憶資料,還原了她們如何在制度的夾縫中開辟各自的道路:有人努力融入主流,有人重塑規則,有人則在邊緣處頑強生存,共同拓展了女性進入醫學的可能性。

《工作-欲望變異簡史》

新行思·生活書店出版有限公司 2025-5

這本書聚焦當代資本主義下工作的深刻變遷,深入分析了工作與休閑、性別、身份認同的復雜交織。兩位作者結合哲學、社會學和文學視角,揭示了現代勞動形態如何通過情感勞動和自我商品化不斷擴展,模糊了工作與生活的界限。

書中剖析了“畢生之業”這一現代工作體系的興起,強調工作與非工作之間的界限日益模糊。在這一體系中,工作不再僅僅是為了生計,而是成為了個體身份的一部分,甚至在我們休息、娛樂時,工作也始終存在。作者指出,工作不再是外部強加的壓迫,而是內化為“自我商品化”,通過情感勞動、虛擬勞動等方式將個體的欲望與資本結合。這種情況尤其在年輕人和女性身上表現得尤為明顯,她們在數字資本主義中被迫不斷展現“真實自我”,將自己的情感、社交乃至身體轉化為商品。

本書不僅是對現代勞動制度的批判,也是對未來可能出現的“后工作”社會的深刻反思。作者提出,只有通過重新定義工作與生活的關系,我們才能在資本主義工作體系中找到一條突破的路徑。這是一部充滿挑戰性的社會文化批評,提供了對當今全球勞動市場及其潛在未來的洞察。

《彈幕書》

廣西師范大學出版社 2025-4

這是一本記錄了1984年至2003年間,作者個人成長與中國社會變遷交織的二十年的集子。書中以第一人稱講述了從農村幼年到城市大學畢業的個體經歷,展現了改革開放后社會的風云變幻,以及個人生活中那些細微而真實的記憶。彼時的生活風貌,和童年、求學、迷茫與希望等多重主題交織在一起。

本書的獨特之處在于引入了由50位跨越不同年代的讀者的批注。這些讀者以手寫方式插入對書中內容的評論、回憶、疑問和共情,形成如同彈幕般的互動對話,使得書籍不再僅是作者的個人記憶,而成為多代人的共同敘事。不同年齡、身份的人在紙頁上交流,增添了豐富的視角與情感層次,也讓這本書呈現出一種溫情的多元聲音。

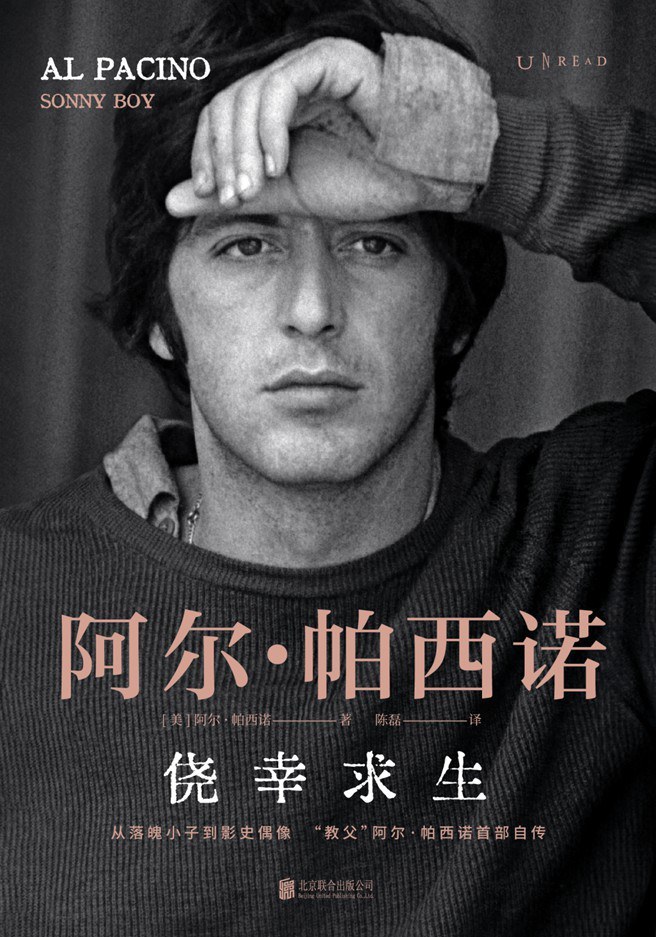

《僥幸求生》

未讀/未讀·藝術家·北京聯合出版公司 2025-5

阿爾·帕西諾,美國演員、導演,生于1940年,成長于紐約布朗克斯區。他憑借《教父》系列、《聞香識女人》等影片成為影壇傳奇,多次獲得奧斯卡、金球獎等重要獎項,被譽為“演技之神”。

《僥幸求生》是帕西諾的自傳,回顧了他從貧困少年到電影巨星的成長歷程。書中講述了他早年生活的艱辛,包括父母離異、母親精神疾病以及早期輟學打工的困境。他描述了如何通過自學和堅持走上表演道路,成為《教父》中邁克爾·柯里昂的扮演者。帕西諾細致回憶了拍攝經歷、對角色的揣摩以及與導演、演員的互動,同時坦率談及酗酒、財務困境等人生低谷。書中既展示了帕西諾的藝術成就,也揭示了成功背后的掙扎與脆弱。

《心的散步》

明室Lucida·北京聯合出版公司 2025-5

本書以“散步”為敘事線索,記錄了作者在親人離世、搬家換城、重新適應生活等人生階段中的情緒波動與自我修復。從上海到老家,再到廣州,石榴Zakuro在行走路徑中,用細碎的日常構筑情緒地圖,在路邊植物、城市角落與季節流轉中,傾聽自己、整理失落,與內心重新建立連接。全書以片段式文字與寧靜畫面,呈現一段段關于成長、思念、告別與重啟的心聲。

這更像是一次持續的心理對話,或一種安靜而溫和的情緒記錄方式。書中沒有劇烈起伏的情節轉折,而是通過緩慢節奏和簡潔語言,喚起讀者對日常與情感的關注。在快節奏生活中,它提供了一種可能,通過散步、停留與觀察,嘗試與內心對話,接受不安,并慢慢修復。