記者 | 董子琪

編輯 | 黃月

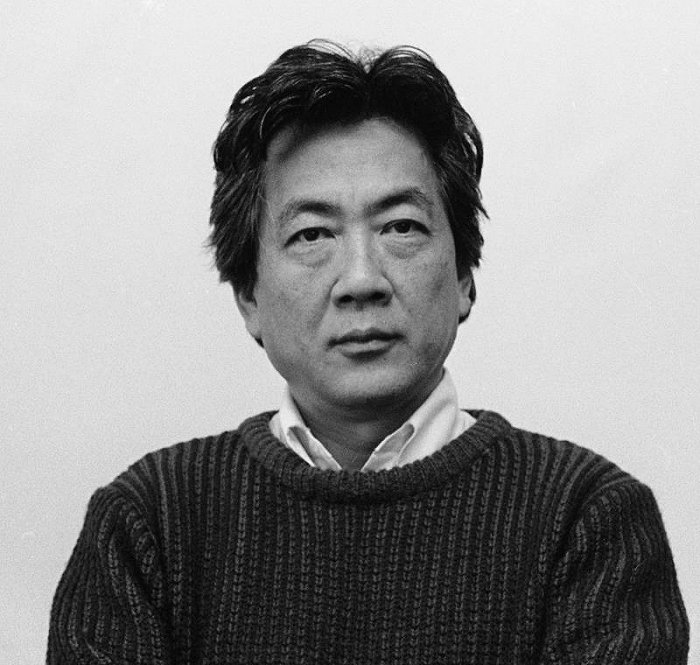

“上班,是一個大大的騙局”這句話,出自小說《上班族的一日》,作者是有著“臺灣地區二十世紀下半葉最重要作家”之稱的陳映真。

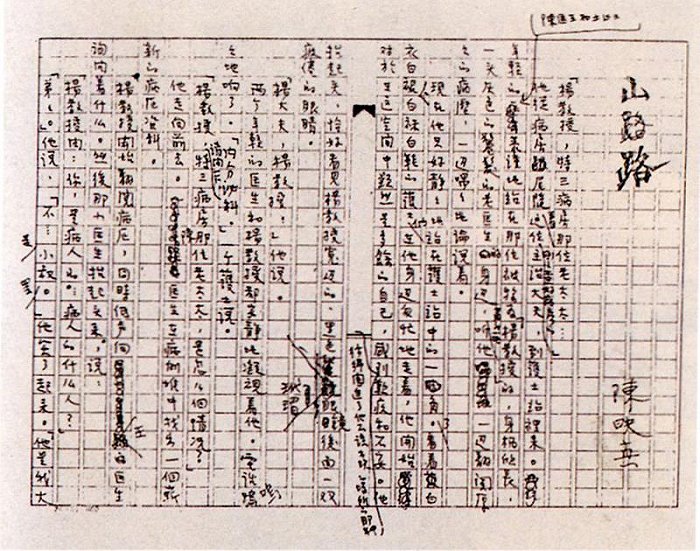

陳映真最廣為人知的小說是《將軍族》和《山路》等等。比起這些名篇,他的“華盛頓大樓”系列或許與我們當下的生活更為相近。他在上世紀70年代末開始創作這一系列,其中包括《夜行貨車》《上班族的一日》《云》以及《萬商帝君》四篇小說。值得一提的是,該系列也是他1975年出獄后發表的第一批小說。

“華盛頓大樓”系列小說講述的是一棟典型的辦公大廈華盛頓大樓里的跨國公司的故事,主角們就是出入華盛頓大樓的上班族。這棟大樓位于臺北,進入這樣的辦公大樓工作在當時被認為是一個人職業生涯的光榮象征。就像一位在鄉下長大、從工廠調入華盛頓大樓總辦公室的主角進樓時所感受到的那樣——他懷著欣快的心情看待這座即將帶給他職業尊榮的大廈,眼中所見是“分成四棟的十二層建筑,像一座巨大的輪船,篤定、雄厚地停泊在他的對面。走廊的竹子,是黑色的大理石片砌成的。……整棟大樓的大歷史顯得干凈而明亮。……樓下的幾個大門,都用不同花式的鐵柵鎖著”。(《云》)

臺灣淡江大學退休教授呂正惠在《理解陳映真思想與藝術之謎的關鍵》一文中寫道,陳映真的“華盛頓大樓”系列與他出獄后供職于美國藥商公司的生活有關。彼時正逢臺灣地區經濟進入繁榮期,陳映真接觸并觀察跨國企業中高級主管的生活,這些主管通常英文流暢、說話經常中英夾雜,開著高級轎車出入高級場所,“享受著臺灣地區經濟在國際貿易體系中所能得到的、最豐裕的物質生活。”陳映真書寫的重點當然不是高級主管的奢靡生活,作者本人曾在此系列的序言中透露,他是為了書寫現代企業行為下的人,觀察跨國資本到底如何影響了人們的生活,尤為重要的是作為作家穿透跨國資本編織的甜美的、誘人的物質與精神生活——“穿透層層欺惘的煙幕”,進而“爭取理解人和她的處境,理解生活和它的真實,理解企業下人的異化的本質”。

陳映真小說全集日前由理想國推出,在此之前,他的小說在大陸雖有結集出版,并無機會完整地展現在讀者面前。值此際遇,我們不妨一起走進這座巨大輪船一般的華盛頓大樓,與近半世紀前的全球化圖景和小人物寫作遙遙相望。

晉升魔咒:上班下班如同無形的巨大網罟

在小說《上班族的一日》里,主角黃靜雄(小說中以英文名Olive稱之)在一家外企公司待了五年,晉升副經理的夢想馬上成真之際,位置被人頂替,因此賭氣辭職。過去五年間他不斷升遷,從會計員、高級會計員到信用組主任再升表報組主任,下一跳便是副經理那間獨立的辦公室了……直到升遷夢破滅,他才對上班這件事產生了質疑:“上班,幾乎沒有人知道,上班,是一個大大的騙局。一點點可笑的生活的保障感,折殺多少才人志士啊。”上班在黃靜雄看來之所以是個騙局,是因為他往日對工作有著極大的投入,“十年來,他生命最集中的焦點,最具創意的心力,都用在辦公室里的各項工作上。”作為騙局的上班也確實為他提供了生活的保障,他本希望借由升職再次縮短還房貸的年限。

晉升的魔咒不僅籠罩著黃靜雄一人,在陳映真的小說《萬商帝君》中,職員林德旺同樣渴望晉升。他崇拜他遇到的manager和他們流利的英文,在公司的一兩年里,他對manager這個詞產生了迷戀,將當上manager作為人生至高無上的目標。正在逐漸發狂之時,他看到了一則招聘manager的廣告,如同咒語一般讓他心神鎮定了下來:

“這個魔術一般的英文字——manager,這個黃金寶藏一般的觀念——經理,這個神奇的發音——馬內夾,在林德旺逐漸狂亂的心智中,發生了咒語似的效用。”

他繼續在報紙上尋找提到manger招聘的廣告,

“這世間還有那么多的manager等待著有能力的人去做咧。……sales manager,他謹慎地讀出來,這個位置也是我的。他然后又看到一個小小的英文廣告:liaison manger wanted……可惜的是林德旺看不懂liaison這個字,但manger這個字,他是十分有把握的。”

職位升遷塑造了上班族的生活習慣與生命期許,所服務的公司也編織成了一道密不透風的網絡。回到黃靜雄的故事中來,即便他真的辭職,也僅僅是被這個網絡所拋棄罷了。為了發泄內心郁悶,他打電話與朋友訴說,結果只聽到了對方帶著炫耀的抱怨,他這時才感到,脫離了公司之網自己并無別處可去,“他忽然感到仿佛被整個世界所拋棄了的孤單。他這才想到:這一整個世界,仿佛早已綿密地組織到一個他無從理解的巨大、強力的機械里,從而隨著它分秒不停地、不假辭色地轉動。”身為上班族的人們搭乘公共交通,為的不過是在這個大機器中找到一個位置,而相對于辦公室而言的家則顯得“荒唐、陌生而又安靜”,在這里的生活不過是為了再將一個同樣的“上班族”養大,此外還須考慮房貸和生活的成本……黃靜雄前一日盛怒下賭咒辭職之后,立刻便感到他其實早已落在“重重的生活的,驅使每一個人去上班、下班的無形的巨大網罟之中,難于動彈”。

陳映真 著

理想國·九州出版社2020年6月

鄉關何處:從鄉下走向華盛頓大樓

除了描繪上班族深陷現代公司的網罟之中、除了公司無處可去,陳映真在“華盛頓大樓”系列中也寫出了跨國資本運作過程中他國與本地的沖突。在小說《云》中,我們可以看出跨國企業中本地人與外國老板的微妙關系。出身鄉下、從工廠調入總部的張經理對于美國老板充滿感激和敬意,勤奮地學習老板為跨國公司辯護的材料,服膺上司所說的今日跨國公司角色應當從壓迫者、掠奪者轉變朋友和協助者:“調動資源國家中一切積極的條件,博得資源國家政治、文化、員工的忠誠、諒解、友誼和勤奮的工作。”

張經理如此這般成為了美國公司在臺灣地區的“杠桿點”,然而不可否認,他確實會在與美國老板的交際中體會出對方“那些友善、親切、善意和熱情的外表的里側,有一股隱約,卻也確實的淡漠”,感受到美國老板在中國下屬前“一種無由言宣的威儀”。

公司中男女之間的愛情戰爭,有時就成為了跨國資本與臺灣本土之間激烈沖突的象征和隱喻。在《夜行貨車》里,女主劉小玲是財務部負責人的情婦,同時也是外國上層的“獵物”,她并不能抗拒外國上司的騷擾,又因為做情婦不能長久,轉而投向了公司里的另一個年輕人——一個出身貧苦的本省人的懷抱。值得補充的是,跨國公司大小領導的生活中總是少不了情婦,這也是陳映真在“華盛頓大樓”系列中所反復指出的;《上班族的一日》的主角也有情婦——正因為有情婦,他才從普通上班族變成了有情婦的小主管。

劉小玲的兩位情人在表達嫉妒時是不同的,仿佛情欲與嫉妒也受到了跨國資本的規訓。她的華人上司情人雖因她遭受“調戲”而感到憤怒,但很快就從憤怒中平復了,他的憤怒“徑自迅速地柔軟下來,仿佛流在沙漠上的水流,無知如何地、無助地消失在傲慢的沙地中”。其原因正在于,他意識到自己身處跨國資本之中,他的花園洋房、他的上升途徑全在外籍老板的掌握之中,這一切壓過了他的受到羞辱和威脅的雄性自尊心。與被跨國資本規訓得服帖的上司情人不同,與她相戀的年輕本省人則顯現出嫉妒、與她爭吵甚至暴力相加,在得知劉小玲將遠赴美國時,他憤然離開,被一列轟隆而過的貨車攔下腳步——“夜行貨車”成為了整篇小說的核心意象——“在平交道上攔住他的那一列貨車。黑色而強大的、長長的貨車,轟隆轟隆地打從他跟前開過去。”圍繞劉小玲展開的、本省青年—上司—外國人老板之間的多重關系,最終以青年憤然反抗辭職終結,他對著中國上司宣誓再也不要“鬼龜瑣瑣地過日子”——結合職場與情場的雙重處境,這個宣誓更顯得意味深長。

《云》中的張經理來自鄉下、一個沒落的礦區,《上班族的一日》里劉小玲的青年情人來自鄉下,《萬商帝君》的林德旺也來自一個他認為“愚昧、混亂、骯臟、落后”的故鄉。鄉下是以華盛頓大樓為代表的跨國資本的對照,從鄉下來的小人物的希望,諸如攢錢、出人頭地、過上好日子,也與華盛頓大樓高聳入云的愿景“復興美國理想于全球”形成了對比。

從鄉里出來的林德旺認為,一定要開一部裕隆仔回去才算成功。不是所有人都贊同這種理想,林德旺的姐姐要求不斷借錢擴充門面的弟弟返鄉,理由是“我們是做田人,做田人有做田人的去路”,況且,“花草若離了土,就要枯黃。”從寫于1960年的《故鄉》開始,返鄉與否的矛盾就存在于陳映真的小說中。《故鄉》里大學畢業的“我”不得不返鄉,返回那個“那個栽著修剪得滑稽的矮榕的月臺的故鄉小站”、那個常年籠罩于煤煙底下的故鄉。在小說結局處,“我”反復呼喊著:“我不回家,我沒有家呀!”

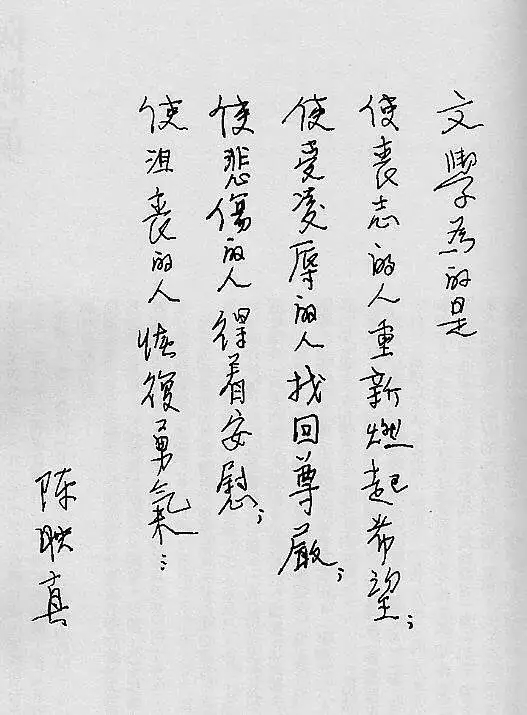

在這幾篇將華盛頓大樓與臺灣鄉下隱秘聯結的小說里,《云》的特別之處在于圍繞建設新工會、讓女工小文的日記與張經理的故事平行交錯,來自鄉下的女工的心理變化和張經理與跨國公司美國老板的利益至上,形成了鮮明的對照。在工人建立工會的過程中,女工逐漸意識到有一種為他人生活的人,他們“以木訥的政治和并不喧嚷的正義心及勇氣,自己吃虧、受辱,卻永遠勤勉而積極生活著的人”。同樣出身鄉下的張經理從工廠調入華盛頓大樓總部,在跨國公司的理念中迷失自我,他滿懷敬意地學習美國上司的思想,成為了跨國資本在當地立足、擴大影響、調動積極性的“杠桿支點”。同樣是支持建立工會,張經理和他為之效力的美國老板與女工的出發點和立場截然不同,之后付出的代價也不可比較:女工被紛紛解雇,而跨國公司老總可以對此不負責任——看似崇高的理想是以利益驅動的,是隨時可以被摒棄的。將跨國企業為人類增進福祉的理想拆解,并以鄉下工人的實際處境對照,也體現出了陳映真所說的書寫“華盛頓大樓”系列的目的——“作家首要的功課,是自覺地透過勤勉的學習與思想,穿透層層欺惘的煙幕,爭取理解人和他的處境;理解生活和它的真實;理解企業下人的異化的本質。”

為后街立傳:為他人的生活,為他人的文學

陳映真在小說《云》中追問:什么樣的生活是有價值的生活,應當為別人還是為自己生活。主角張經理師大畢業后在礦區教書,曾是堅定的為別人活的人,后來卻將這一目標忘記了,也忘記了響應建立新工會的女工們。“曾經為了別人的苦樂、別人的輕重而生活的自己,變成了只顧著自己的、生活的奴隸。”從跨國公司解脫出來的他在讀罷女工的日記后,對自己的工作和生活產生了新的認識:“自以為很辛苦地工作著的這兩年來的生活,其實是懶惰的生活。只讓這個迅速轉動的逐利的世界捶打、撕裂、銼削,而懶于認真尋求自己的生活。 ”

為他人的生活是貫穿陳映真小說的主題,為他人的文學也是陳映真思考的重點。在上世紀60年代中期,陳映真的文學陣地由《現代文學》轉向《文學季刊》,體現出了他與現代主義的分歧。據與陳映真同為《文學季刊》“五虎將”(包括陳映真、黃春明、王禎和、七等生和劉大任)的劉大任介紹,《文學季刊》也翻譯介紹外國作品,但百分之七十都是自己的文章。在發表于1967年的《期待一個豐收的季節》一文中,陳映真對臺灣現代主義進行了深刻反思:

“現代主義是一種反抗……臺灣的現代派在囫圇吞下現代主義的時候,也吞下了這種反抗的最抽象的意義。我說抽象的意義,是因為在反抗之先,必須有一個被反抗的東西。然而,與整個中國的精神、思想的歷史整個兒梳理著的臺灣現代派們,實話說,連這種反抗的對象都沒有了。”

用劉大任的話說,陳映真與他同時懷疑臺灣的現代主義發生是毫無根基的“無病呻吟”,因此在《文學季刊》發表的作品《最后的夏日》中,“現實的影子出現了。” 陳映真最終與現代主義分道揚鑣,并在70年代成為“鄉土文學論戰”的代表人物。

后來在美國愛荷華與陳映真相遇的王安憶認為,這個爭論雖是現實主義與東方現代主義的爭論,但核心更是文學和人民關系的問題。王安憶說,“他是一個民粹主義者,認為人民的利益是一個人道主義者、一個作家必須關心的利益。”在王安憶母親茹志鵑的記錄中,陳映真談及臺灣文學,認為臺灣文學存在雙層的斷裂——一方面與五四文化割裂,面向西方并與自身經濟社會結構脫鉤,學到了西方的皮毛;另一方面在汲取“群眾語言”方面,臺語與國語距離較大。在與國際作家的會談里,陳映真也表示對東歐文學越來越走向個人的傾向非常失望。(《母女同游美利堅》)

在“華盛頓大樓”系列中,陳映真書寫了在華盛頓大樓里工作的高級主管,也書寫了遠離家鄉、疲乏不堪的女工——就如他所自陳的,他的文學是關于“后街”的生活:

“他為《人間》雜志采訪時,他看到的是飽食、腐敗、奢侈、冷酷、炫麗、幸福的臺灣的后街:環境的崩壞、人的傷痕、文化的失據……如果要他重新活過,他無疑仍然要去走這一條激動、荒蕪,充滿著風雨無比的,因無告的痛苦、血淚,因不可置信的愛和勇氣所提煉的真實與啟發的后街。”

在東海大學一門叫做“臺灣社會變遷”的課程上,社會學系教授趙剛將陳映真的小說作為唯一的閱讀材料,他認為,為這些小人物一篇篇的立傳比歷史還真實:“臺灣地區的現當代史所可能具有的歷史記憶將更為粗疏稀薄干枯,而歷史意識也將注定更同質更空洞,因為我們只能空洞地記著一些大事件的年與一些大人物的名。”

相關鏈接:

界面文化專訪劉大任:http://www.cfztjj.com/article/1013853.html

界面文化專訪王安憶:http://www.cfztjj.com/article/2584453.html