本輪全球能源危機的背景是什么?

事實上,全球能源價格的上漲并非從今年9月才開始,而是從去年下半年就已經出現端倪,只是此前的漲幅并不像9月以來那么劇烈。去年上半年疫情暴發初期,全球各國采取嚴格的封鎖措施,交通出行需求大幅下降,能源生產和需求也隨之暴跌。2020年4月,西德克薩斯州中質原油(WTI)價格一度跌至前所未有的負40美元。第一波疫情結束后,最嚴格的封鎖措施得到了一定緩解,能源價格就已經開始上升。而隨著全球主要國家從2021年1月開始接種新冠疫苗,歐美各大經濟體逐漸解封,能源需求也開始迅速回升,從需求端帶來了能源價格的上行壓力。今年3月以來,各類化石能源的價格都出現了穩定上升的勢頭。

在需求迅速回升的同時,能源的生產卻有所滯后。與此同時,加快能源轉型的氣候政策也常被質疑為“過于激進”,從而“拖累”了化石能源產能修復。

2021年1月拜登上臺以來,美國政府改變了前總統特朗普時期在氣候變化問題上的立場,不再繼續否認氣候變化、廢除減排政策。拜登政府大力發展可再生能源,承諾將在2030年將碳排放量減半,在2050年實現碳中和。歐盟也發布氣候變化應對計劃,到2030年將減排55%。

氣候政策使得全球公私部門的投資都不愿再向天然氣等化石燃料傾斜,導致化石燃料產能進一步落后于需求,天然氣的產能今年還有所下降。而當危機來臨時,匈牙利總理歐爾班便將天然氣價格飆升歸咎于歐盟的碳稅制度;今年2月,美國共和黨人也將得克薩斯州寒潮下的電力危機歸咎于可再生能源的快速擴張。

能源危機為何在9月加劇?

進入9月以來,全球能源價格漲幅突增,極端天氣導致能源產量下降是一個重要原因。風電、水電、太陽能等可再生能源高度依賴天氣狀況。隨著全球能源結構逐漸向可再生能源傾斜,能源供給也更加依賴合適的天氣。近期多地的氣候條件對可再生能源的生產造成了極其不利的影響,導致今年年初以來的全球能源價格上漲趨勢進一步加速。

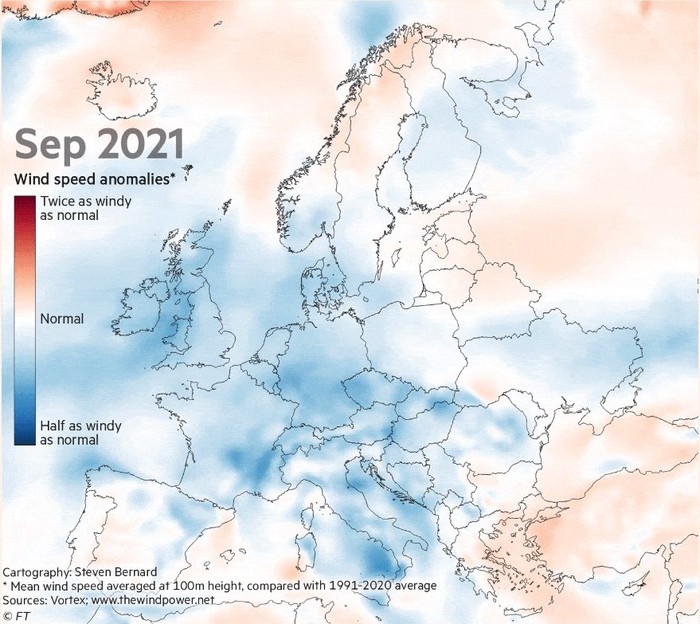

比如,今年6月以來歐洲的風力與往年相比就大幅下降,有些地方下降了15%之多。科學家目前尚不確定今年風力減小的原因,但有證據證明過去幾十年間氣候變化導致全球地表風速呈不斷減弱的趨勢。風電在歐洲具有相當大的規模,占歐盟發電總量的13%。風電的長期疲軟使得歐洲不得不增加火電以填補電力缺口,進而推高了煤炭、天然氣等的價格,是助推全球能源危機的重要一環。

而在南美洲,巴西由于河網密布,高度依賴水力發電。水電占巴西發電總量的比例高達64%。但是今年巴西遭遇了創紀錄的嚴重干旱。巴西礦產和能源部部長本托·阿爾布凱克(Bento Albuquerque)8月底就曾表示,巴西水電站的水位已經降至有記錄的91年來最低水平。巴西不得不從阿根廷和烏拉圭等鄰國進口電力以渡過難關。

除了可再生能源之外,極端天氣也會直接影響傳統化石能源的生產。今年8月末到9月初,颶風“艾達”登陸美國東海岸,導致當地石油生產一度暫停。印度近期的惡劣天氣也影響了煤炭供應,暴雨淹沒了一些礦區,也使得煤炭運輸受阻。

此外,在經濟全球化的背景下,一個地區的能源危機還會通過國際能源價格傳導到全球其他地方。雖然電力價格在不同國家間可以有很大差異,但石油、天然氣、煤炭等一次能源的價格則具有很強的全球性。

其中較具代表性的就是印度面臨的能源危機。除了需求回暖、天氣惡劣等因素外,國際煤價的上升也是印度能源危機的一大原因。印度每年的總發電量中煤炭占比50%以上。印度雖然是產煤大國,但煤炭產量跟不上需求,一定程度上依賴進口。2019年,印度進口了2.5億噸煤炭,是全球第二大煤炭進口國。結果在本次能源危機中,煤價上升使印度煤電廠的煤炭庫存平均只能維持4天,處在全國大停電的邊緣。

隨著液化天然氣油輪運輸增加,全球天然氣市場間的相互聯系也愈發緊密。比如,美國天然氣價格飆升至每百萬英國熱單位5美元,創七年來的最高水平。原因就在于海外價格高企,出口飆升,美國天然氣液化廠滿負荷運行。

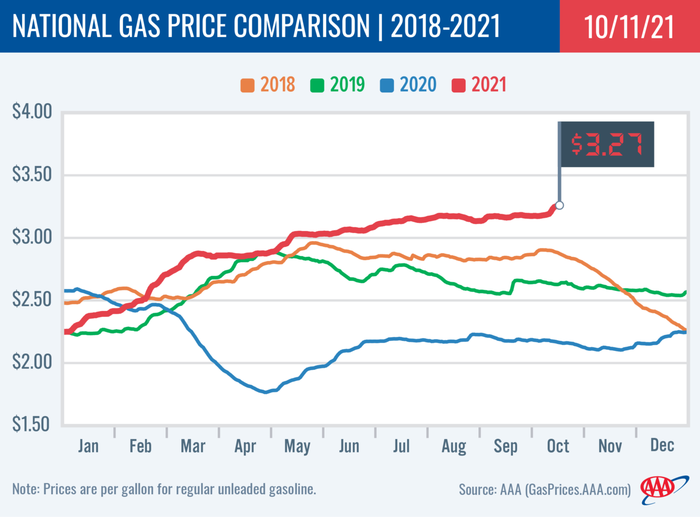

天然氣價格的上漲也并不僅僅影響高度依賴天然氣的國家。雖然不同國家的能源結構有很大差異,但能源價格會通過經濟學上的“替代效應”從一種能源傳導至另外一種能源。比如歐洲天然氣價格暴漲,折合成石油價格相當于每桶200美元以上。一些產業中原本因成本過高而不愿使用的石油,相比之下此時卻成為更加便宜的能源。由此助推的油價上漲傳導到了大西洋彼岸的美國。WTI原油價格今年10月一度突破80美元,創7年來新高。而美國消費者面臨的汽油價格也水漲船高,10月11日已達到每加侖3.27美元,比去年同期上漲超過50%。

歐洲能源危機為何格外嚴重?

本輪全球能源危機中,歐洲受到的影響尤其嚴重,在全球范圍內的關注度也最高。目前化石燃料仍是歐盟第一大電力來源,占發電總量的35%。而歐盟國家由于一向較為重視氣候變化和環境保護,因此近年來除了從化石燃料轉向可再生能源之外,在化石燃料內部也逐漸淘汰煤電,改用排放和污染更少的天然氣來發電。

據美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)文章分析,在世界各地天然氣市場的聯系日益密切的背景下,歐洲近年來鼓勵將原本與石油掛鉤的天然氣價格過渡到以流動性為中心的市場價格。這都是有利于能源安全的條件,例如在全球快速輸送天然氣可以幫助各國應對能源短缺沖擊,然而這也意味著歐洲更容易受到全球需求變動和最大的供應方俄羅斯產出波動的影響。

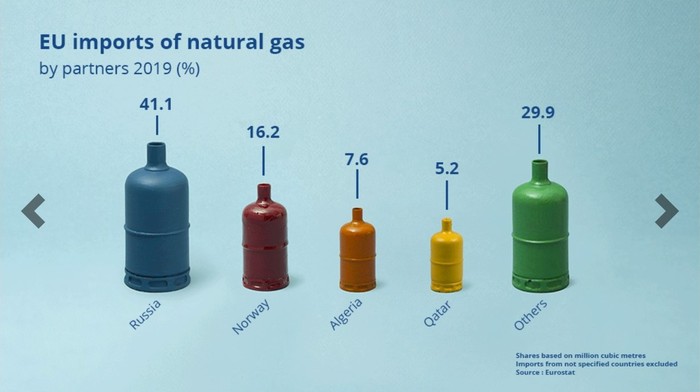

歐盟有61%的能源依賴進口,而其中從俄羅斯進口的能源最多。俄羅斯是歐盟原油、天然氣和固體化石燃料的主要進口國,其中歐盟有41.1%的天然氣都從俄羅斯進口。在歐盟本身天然氣產量不多、北海天然氣田面臨枯竭的情況下,進口依賴意味著歐盟在能源危機中尤為脆弱。現在,地緣政治因素也導致歐盟的天然氣供給并不樂觀,歐盟與俄羅斯雙方各執一詞。一些歐洲國家指責俄羅斯故意減少天然氣供應,以施壓德國盡快審批“北溪2號”天然氣管道。俄方則稱自己并未將天然氣作為武器,歐洲能源危機是歐盟國家自己的能源政策造成的。

哥倫比亞大學氣候學院創始院長博爾多夫指出,氣候政策本身正在推高歐洲能源價格。受歐洲削減碳排放許可證數量的改革影響,歐盟碳排放配額價格創下新高。較高的天然氣價格刺激向煤炭轉型,由此需要更多碳許可證,形成一個推高電價的惡性循環。

英國則是集各種不利因素于一身,除了全球能源價格高企、需求回升、極端天氣等因素之外,疫情、脫歐乃至意外事故都助推了英國的能源危機。疫情期間的防疫措施導致4萬名卡車司機的駕照考試被取消,無法及時上路。而英國脫歐又導致2.5萬名來自其他歐盟國家的卡車司機離開英國。結果,英國目前的卡車司機缺口達到10萬人。由于沒有足夠多的卡車司機向全國各地運輸汽油,英國各地就出現了汽油短缺,加油站排起長隊,隨之而來的恐慌性搶購使汽油危機陷入惡性循環。

意外事故也使英國能源危機進一步加重。今年9月,英國與法國之間的一條2000兆瓦容量的關鍵電纜發生火災,英國電價應聲上揚。而電纜的善后恢復工作也不盡如人意,其中一部分電纜的恢復運行時間推遲了1個月,要到10月23日才能恢復一半的輸電能力。而該電纜完全恢復正常運行可能要等到明年3月。

本輪全球能源危機還將持續多久?

在北半球冬季用電需求高峰來臨之際,受潛在的極寒天氣影響,能源價格高企的趨勢暫時可能無法得到緩解。

國際能源署(IEA)10月12日發表評論文章稱,未來幾個月,能源市場動態的主要驅動力是北半球冬季極寒的嚴重程度、經濟增長的強度以及供應意外中斷的程度。歐洲天然氣和電力價格會依據溫度、風力輸出其他因素繼續波動。

考慮到較低的庫存水平,歐洲在冬季取暖期間將加大對天然氣進口的依賴。截至9月底,歐洲地下天然氣儲存水平比五年平均水平低15%。

國際能源署已呼吁俄羅斯向歐洲輸送更多天然氣以幫助緩解危機。對此,俄羅斯已經釋放積極信號。總統普京兩度發聲,強調俄羅斯沒有將天然氣作為武器,已準備好根據各國需求向歐洲供應天然氣。同時普京指出,今年以來,俄羅斯向歐洲大陸輸送的天然氣已經比去年增加了15%。只要歐洲國家要求進一步加大供應,俄羅斯準備好按需輸送更多天然氣。

在巴西,長期干旱導致該國10月初的水庫水位比近五年平均水平低25%,可能導致未來幾個月內加大對液化天然氣的進口。而今年冬天南美又很可能受到“拉尼娜現象”的波及,使雨季推遲來臨,接下來的供電狀況可能更加困難。

高盛大宗商品研究全球負責人杰夫·柯里(Jeff Currie)預計,隨著北半球冬季來臨,能源價格將保持在高位,甚至還會走高。但柯里也認為,能源價格上漲有助于加速能源轉型,更高的價格會增加所有可再生能源的商業吸引力。

從長遠的能源轉型來看,歐洲氣候智庫E3G天然氣顧問拉斐爾·哈諾托(Raphael Hanoteaux)對美國《時代》強調,危機的根本原因是對化石燃料的過度依賴導致能源體系非常脆弱。實現“平穩轉型”的秘訣不在于更加緩慢地淘汰化石燃料,而在于迅速增加可再生能源的供應和系統的靈活性。這需要加大對儲能設施的投資,通過政府援助幫助最貧困的群體應對能源價格上漲。

博爾多夫還認為,雖然一些政策工具無法緩解能源價格波動,但至少可以減少其對企業和消費者的影響,例如西班牙將消費者電費稅率從21%下調至10%。碳許可證價格上漲產生的額外收入也可以回饋給消費者。快速部署更多可再生能源也可以降低價格波動。此外,提高能源效率,擴大使用生物甲烷和氫氣等可以利用現有天然氣基礎設施的低碳燃料,不僅可以減少排放,還可以減少天然氣需求,從而降低天然氣價格波動的風險。