文|雪豹財經社 閆學功 遙桂安

“有時候白天覺得有100條理由能做,但晚上一冷靜,又給了自己100條不能做的理由。”曾反復糾結于是否造車的雷軍,最終選擇“押上人生全部的聲譽為小米汽車而戰”。

3月底的小米新品發布會上,雷軍宣布小米將全資造車。9月,小米造車公司成立,注資100億元,雷軍親自掛帥。最新的消息是,小米汽車將于2024年上半年量產。

雄心壯志和萎靡不振同時上演。

另一邊,在深耕了11年的手機市場,小米摔了個大跟頭。2021年第三季度,榮耀手機的銷量重返中國智能手機市場第三,把小米擠到第四;在全球市場,蘋果憑借 iPhone13 的熱賣重回第二,小米跌至第三。(詳見雪豹財經社《小米被蘋果、榮耀“雙殺”,雷軍拿什么沖擊全球第一?》)

核心業務的疲弱也映射在股價走勢上。小米股價在今年“腰斬”后,屢屢刷新52周最低,一度跌至17.5港元——兜兜轉轉3年半,又走到了始發價17港元的跟前。

大本營的地基開始搖晃,小米卻鐵了心要躍入新造車的紅海,問題接踵而至:10年投資100億美元夠不夠燒?不到3年能否順利量產?而彼時的智能汽車市場,是否還有小米的立足之地?

孤注一擲,造車有執念

作為蔚來和小鵬背后的投資人,雷軍對造車這件事有多燒錢,應該不陌生。

為了造車,他承諾要在10年內拿出100億美元,而且首批已投入100億元人民幣。即使對于頭部科技公司小米而言,這也并不是個小數字。

財報顯示,小米2020年全年凈利潤130億元。如果按照雷軍計劃,每年拿出10億美元(約合人民幣64億元)造車,相當于花掉小米一半的凈利潤。

不僅如此,雷軍還將一批精兵悍將投入造車業務。

9月1日,小米汽車公司官宣成立當日,雷軍在社交平臺上曬出了一張大合影。在這張被外界戲稱為小米造車“17羅漢”的合影中,包括小米集團合伙人、中國區總裁盧偉冰、CFO林世偉,以及分管人事、大家電等業務的幾位聯合創始人。

一個月后,雷軍在投資者日上透露,75天里,小米進行了85場業內拜訪溝通,與200多位汽車行業資深人士進行深度交流,開展了4次管理層內部討論會和2次正式的董事會。

誠意滿滿。但投入大量財力、人力和精力造車的小米,日子并不好過。

今年二季度,由于吃到了華為手機被動收縮釋放的市場紅利,小米銷量超過蘋果,一度躍居全球第二。但接下來的第三季度,小米不僅在國內市場跌出了三甲行列,在全球市場也被蘋果反超,出貨量在持續4個季度兩位數高增長后下跌4.6%,還遭遇了前幾個季度沒有遇到過的供應問題。

大環境上看,因供應鏈等問題,智能手機市場開始萎縮,而其中安卓陣營受影響更為嚴重。

Strategy Analytics數據顯示,2021年Q3,全球智能手機出貨量同比下降10.8%,而蘋果卻因iPhone13的熱銷逆勢增長7%。未來,安卓陣營可能會被進一步擠占市場空間,小米亦難獨善其身。CINNO Research數據顯示,今年10月小米手機國內銷量同比減少25.8%,僅為第五。

小米眼下的景象讓人想起2019年。彼時,小米手機國內銷量不佳,僅排在第六位,銷量僅為華為三分之一。危難之際,雷軍親自掛帥,負責小米中國區業務。2020年,小米國內市場銷量升至第四。

然而,手機市場的廝殺從未真正停止,未來的行業格局仍存變數:榮耀跌落谷底后又重返第一梯隊,酷派重振旗鼓欲贏得“回歸戰役”,國產造車“一哥”吉利董事長李書福也鄭重宣布投資100億元造手機。

但此次小米銷量受挫,雷軍卻將不少精力放在造車上。“一心二用”的雷軍,想同時實現兩個“小目標”——按雷軍的規劃,2024年小米汽車實現量產的同時,手機銷量也將登頂全球。

造車有多難

汽車從燃油時代駛入電動時代,造車難度的確降低不少。電動車打破了傳統汽車多層級供應商配套的模式,零部件數量比燃油車減少了三分之一。

但即便如此,造車的復雜程度也遠遠超過造手機。據天風證券在一份研報中的數據,一輛普通的家用轎車大概有1萬多個零件,新能源汽車至少需要7000個零部件,而手機一般僅幾百個零件。小鵬汽車創始人何小鵬也認為,與做手機比,造車的難度要高得多。

但目前小米造車核心高管中缺乏硬核的汽車技術人才。小米汽車的“17羅漢”幾乎全是小米手機的原班人馬,唯一有汽車行業背景的李田原來自寶馬,但他主要從事汽車的外觀設計。

造車不僅難度大,而且燒錢程度令人咂舌。

蔚來汽車創始人李斌“沒有200億別想造車”的言論廣為流傳,而最近李斌稱,他認為這一門檻已經提高到了400億元。目前蔚來、小鵬、理想的累計投融資總額分別為96億美元、77億美元、31.6億美元,而且至今均仍未盈利。

截至2021年9月底,小米集團有981億元現金資源(包括但不限于現金及現金等價物、銀行存款等)。看似不差錢,但雷軍想要不靠融資全資造車,10年投入100億美元恐怕并不夠看。

更何況,新能源汽車企業要做的不僅僅是造車,更重要的是打造背后的生態鏈。

比如蔚來汽車,在基礎設施建設和用戶運營方面投入不菲。蔚來已布局超700座換電站,而且未來還將持續投入。蔚來總裁秦力洪表示,目標是2025年在全球布局超4000座換電站。2020年初,李斌曾表示,不算人力成本、移動服務車的投入,單服務無憂項目,蔚來每年在每位車主身上便要虧損4000多元。

其他頭部新能源車企也在加速布局旗下的充電網絡。特斯拉在國內已有超過8000個超充樁和1000余座超級充電站,覆蓋360個城市。小鵬超充站的數量也突破了660座。以手機供應鏈和營銷見長的小米,未必能在短期內追上先行者的腳步。

小米的家業中,除手機研發和小米汽車外,另一大業務AIoT(人工智能物聯網)也是“燒錢大戶”。

去年7月,雷軍曾披露,5年內將在AIoT領域投入至少500億元。平均下來每年又是百億元的投入,但高額的投入卻換來業務增速的放緩。

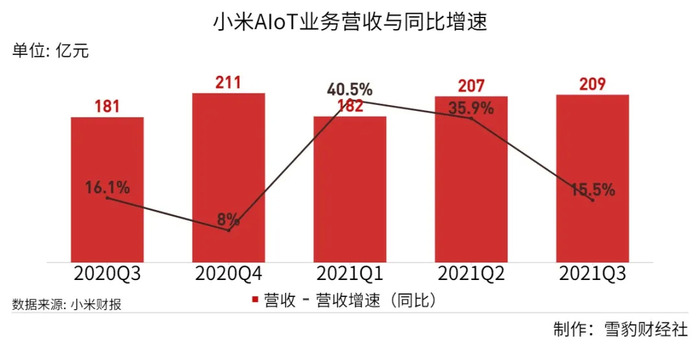

小米Q3 IoT業務收入209億元,同比增長15.5%,這一數字低于去年同期的16.1%,更遠低于今年前兩個季度的40.5%及35.9%。AIoT業務已是其僅次于手機的第二大業務,為保持業務優勢和戰略地位,小米未來可能還會持續增加投入。

小米會是例外嗎?

對于從零開始的小米汽車而言,2024年實現量產并不意味著交付。

蔚來2014年成立,2017年12月首款量產車型ES8才正式上市,到真正量產交付已是2018年5月。與蔚來同一年成立的小鵬汽車,首款車小鵬G3 2017年10月宣布上市,首批新車交付時間為2018年年底。2015年成立的理想汽車實現交付,已是2019年底。

幾乎所有被嘲諷過“PPT造車”的新能源車企,都經歷過痛苦和漫長的爬坡階段,小米汽車很難成為例外。

即使如期量產上市,3年時間也顯得過于漫長。沒時間,才是雷軍面臨的更大的挑戰。

據《新能源汽車藍皮書:中國新能源汽車產業發展報告(2021)》,到2025年,中國汽車銷量有望達到3000萬輛。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、首席專家張永偉對媒體表示,預計2025年新能源汽車銷量占比將超過30%。摩根大通則預計,2025年新能源汽車滲透率會超過35%。

以此推算,2025年,國內新能源汽車銷量將超過1000萬輛。看似數字驚人,但競爭異常激烈。

雪豹財經社梳理各車企公開數據發現,包括特斯拉、比亞迪和“小理”在內的10家車企,2025年的新能源汽車銷量目標之和已超過2100萬輛,比中汽協預測的總銷量還高一倍。

小米的胃口也不小。36氪曾援引消息人士稱,小米汽車計劃在2024年出車后,此后三年每年推出一款新車,而且這三年總銷量要達到90萬輛。

雖然小米對上述消息“不予置評”,但小米高級副總裁曾學忠曾在個人微博透露,小米整車工廠落戶北京亦莊,目標年產量30萬輛。

作為對比,今年前11個月,“蔚小理”三家合計交付量也才23.9萬輛。

紅海市場的競爭中,脫穎而出并不容易。想分一塊蛋糕的小米,前方硬仗連連。

蔚來主打服務,小鵬標榜智能,走高端混動路線的理想要消除電動車的里程焦慮,哪吒汽車則高喊著“為人民造車”的口號深耕低端市場,另辟蹊徑闖出一片天地。

迄今為止,小米還未披露過具體的造車戰略。雷軍曾透露,小米汽車將是中高端純電智能汽車。而這個定位正是新能源汽車市場中競爭最激烈的一片戰場。

但以“性價比”起家的小米,在高端市場的品牌溢價能力并不高。

2020年,小米曾憑借小米10從蘋果、華為手中搶走4%的中高端手機份額,但此后一直未有大的突破。Counterpoint發布的國內手機市場報告顯示,2021年Q2,蘋果依然強勢,占據高端手機總銷量的57%,小米僅占6%。

小米在深耕十余年的手機領域挺進中高端尚且如此艱難,新入局的造車業務想在高手如云的中高端市場分一杯羹,恐怕更為不易。

雷軍一邊豪言小米高端手機將全面對標蘋果,一邊回應網友稱,小米造車后自己的精力依然分會在手機業務上。即便是對于有“中關村勞模”之稱的雷軍來說,“兩頭通吃”也是個巨大挑戰。

52歲的雷軍,將造車視為人生中最后一次重大創業項目,但他押上“全部戰績和聲譽”的這場戰役,看起來危險重重。