記者 | 王勇

未來數年,儲能技術將著重進行多元化技術開發。

3月21日, 國家發展改革委、國家能源局正式印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》(下稱《方案》),明確提出到2025年,新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段,具備大規模商業化應用條件。

其中,電化學儲能技術性能進一步提升,系統成本降低30%以上;火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規電源的新型儲能技術,以及百兆瓦級壓縮空氣儲能技術,將實現工程化應用。

此外,兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術逐步成熟;氫儲能、熱(冷)儲能等長時間尺度儲能技術取得突破。

到2030年,新型儲能全面市場化發展,核心技術裝備自主可控,技術創新和產業水平穩居全球前列,市場機制、商業模式、標準體系成熟健全,與電力系統各環節深度融合發展,基本滿足構建新型電力系統需求。

《方案》未提及具體的裝機目標。去年7月15日,國家發改委、能源局發布的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》曾提出,2025年新型儲能裝機目標達3000萬千瓦以上。

儲能技術可分為物理儲能和化學儲能。物理儲能是通過物理變化將能量儲存起來,可分為機械類儲能、電器類儲能、熱儲能等。抽水蓄能作為機械類儲能中的一種,在目前儲能累計裝機中占據主流。

化學儲能是通過化學變化將能量儲存于物質中,包括電化學儲能及其它類化學儲能等。其中,電化學儲能是電池類儲能的總稱。

新型儲能一般是指除抽水蓄能外的儲能方式。

中國銀河證券研究院指出,由于具備技術成熟、成本較低、不受自然條件限制、響應迅速等優點,電化學儲能將在新型儲能中占據絕對主力。

電化學儲能正在快速擴張。中國電力科學研究院數據顯示,截至2020年底,中國已投運儲能項目累計裝機規模3560萬千瓦,同比增長9.8%。

其中,抽水蓄能累計裝機為3179萬千瓦,同比增長4.9%;電化學儲能累計裝機規模為326.9萬千瓦,同比增長91.2%。

中國銀河證券研究院數據預計,2025年電化學儲能累計裝機規模將達到4420萬千瓦,“十四五”期間年均增長約68.4%,五年內將增長12.5倍。

上述《方案》重點強調了技術,提出“十四五”期間將積極開展新型儲能關鍵技術研發,采用“揭榜掛帥”機制開展儲能新材料、新技術、新裝備攻關。

技術裝備攻關重點方向將從三個維度推進,分別是多元化技術、全過程安全技術以及智慧調控技術。

技術多元化開發方面,將包括鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等關鍵核心技術、裝備和集成優化設計研究。

此外,還將研發儲備液態金屬電池、固態鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲能技術。

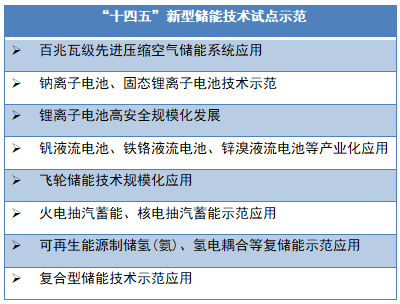

針對上述技術,國家將開展不同技術路線分類試點示范,主要為以下八個示范項目。

安全技術方面,《方案》提出要突破電池本質安全控制、電化學儲能系統安全預警、系統多級防護結構及關鍵材料、高效滅火及防復燃、儲能電站整體安全性設計等關鍵技術。這主要從支持大規模儲能電站安全運行出發。

此外,還需要突破儲能電池循環壽命快速檢測和老化狀態評價技術,研發退役電池健康評估、分選、修復等梯次利用相關技術。

智慧調控技術方面,則希望著重通過大數據、云計算等技術,破解高比例新能源接入帶來的電網控制難題。

《方案》還提出,將推動儲能規模化發展,支撐構建新型電力系統,并從四個角度提出融合發展要求。

一是加大力度發展電源側新型儲能;二是因地制宜發展電網側新型儲能;三是靈活多樣發展用戶側新型儲能;四是開展新型儲能多元化應用。這也分別對應電力系統的各個環節。

界面新聞注意到,《方案》針對不同區域、不同電力資源稟賦,提出了相應的儲能發展要求。

內蒙古、新疆、甘肅、青海等新能源資源富集地區及高滲透地區,將重點布局一批配置合理新型儲能的系統友好型新能源電站。

在東北、華北、西北、西南等地區,將充分發揮大規模新型儲能作用,通過“風光水火儲一體化”多能互補模式,促進大規模新能源跨省區外送消納、提升通道利用率和可再生能源電量占比。

在廣東、福建、江蘇、浙江、山東等地區大規模海上風電基地,開展海上風電配置新型儲能研究,提升海上風電消納利用水平和容量支撐能力。

《方案》還提出要積極開展區域性儲能示范區建設,鼓勵各地因地制宜開展新型儲能政策機制改革試點,推動重點區域新型儲能試點示范項目建設。

包括以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設開展新型儲能試點示范;加快青海省國家儲能發展先行示范區建設;加強河北、廣東、福建、江蘇等地首批科技創新(儲能)試點示范項目跟蹤評估;統籌推進張家口可再生能源示范區新型儲能發展。

其中在青海省,將重點推進德令哈壓縮空氣儲能試點項目,海南州、海西州兩個千萬千瓦級清潔能源基地開展“共享儲能”示范,烏圖美仁鄉“鳳光熱儲”一體化示范項目,冷湖鎮“風光氣儲”一體化示范項目等。