文|財健道 尹莉娜

編輯|楊中旭

1989年4月,法國外科教授Dubois帶著一卷手術錄像帶,在美國消化內鏡醫師協會年會上轟動全場。

錄像中,他使用一種自帶光源和微型攝像頭的小鏡子,通過微小的創口將其送入患者腹腔,然后操縱幾根“筷子”似的長桿深入內部,為病人進行膽囊切除,其進行過36例手術,無一失敗。

后來學界知道了,這種設備叫做腹腔鏡。不用開刀也能做器官切除。這震動了外科學界,隨后在美國興起了腹腔鏡手術的熱潮。

一年多以后,腹腔鏡技術被引進中國,但國內外科醫生很不解,也無法接受,明明靠一雙手就可以完成的手術,為什么要操作機械,舍近求遠?有人笑稱,腹腔鏡手術是“放著大門不走,偏要爬窗戶回家。”

30年后的今天,傳統的開腹手術已經不再是外科臨床的首選方式。人人都知道,能做微創,就不開刀。

有了腹腔鏡,監視器可以清晰顯示腹腔內部的實時情況,供醫生檢查和手術操作。相比傳統開腹手術,腹腔鏡手術的創傷小、術后疼痛輕,恢復快,還不影響美觀。

隨著技術的發展,單孔、NOTES(經自然腔道)、機器人手術……這些醫用設備不斷迭代、外科手術技術也逐年升級。

“中國腹腔鏡技術推廣之父”、上海瑞金醫院普外科主任鄭民華感慨:“中國微創外科從無到有,如今已經到了國際先進水平”,而在腔鏡的應用上,我們本來就有優勢,因為“中國人有一雙拿筷子的手。”

過去30年間,從嗤之以鼻到極力推崇,中國醫學界對微創技術的態度轉變,成為大型“真香”現場。

但國內腹腔鏡產業的發展,卻沒能跟上臨床的發展。國內腹腔鏡及配套設備市場,有3/4以上的市場被外資品牌壟斷,國產產品市場占有率不到1/4,高端設備則更低。

“拿筷子的手”做手術再溜,沒有手術刀,也是巧婦難為無米之炊。而自主研發和生產“手術刀”,卻遠比學會操作它,要困難得多。

北京某知名三甲醫院骨科專家李今告訴《財健道》:“今天的骨科手術機器人,就像30年前的腹腔鏡,或許醫生們用起來還不是那么稱手,或許其技術仍需繼續迭代,但其也是一個正在成長的孩子,未來可期,并且是技術發展的必然趨勢。”

“一張A4紙重挫民營醫院概念股”傳遍朋友圈,而兩周前,雷同的故事在手術機器人領域上演。

3月初,一份“關于征求《關于完善骨科“手術機器人”“3D打印”等輔助操作價格及相關政策的指南(征求意見稿)》意見的函”在業內傳開,這份紅頭便函上印有“醫保價采函[2022]15號”,落款為“國家醫療保障局醫藥價格和招標采購司,2022年3月1日”。

便函征求意見的對象,是地方各級醫保局,要求在3月8日前反饋回國家醫保局家醫藥價格處。

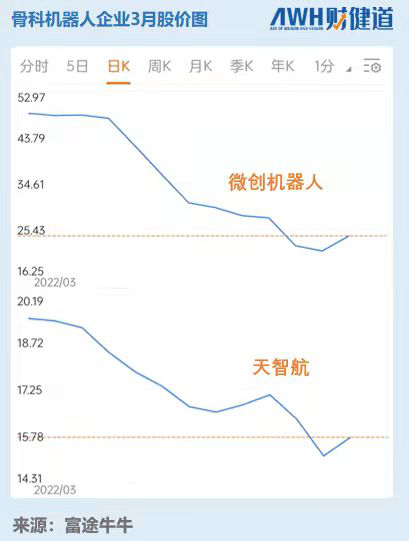

國家醫保部門出面,支持手術機器人進醫保,百姓可報銷,顯然是好事。可在隨后,兩家經營手術機器人的上市公司,微創機器人(02252.HK)、天智航(688277.SH)股價紛紛跳水。

行業和市場的關注點在于醫保支付價格——“北京剛出了‘開機費’8000塊,這邊就寫‘打包價’2000塊,一下子砍到‘腳踝’了。”業內紛紛叫慘。

支付端好比牛鼻子,牽動著手術機器人產業各鏈條上參與者的心弦。因為價格將直接地影響醫生、患者、研發方的參與動力,進而影響產業發展趨勢。

“如果站在未來十年后、二十年后回望,當下這一時間節點,可能成為改變國內產業發展進程的緊要關口。”一位行業人士憂心道。

“就像當年內腹腔鏡的引進,原本與國際上只差了一兩年,但由于當時認知的局限,錯過了早期的推廣發展,后面用了數十年去追趕,高端腹腔鏡設備至今也沒有實現國產替代。”李今呼吁,“不應讓腹腔鏡的悲劇,在手術機器人領域重演。”

01 骨科機器人定價“腳踝斬”,怎么來的?

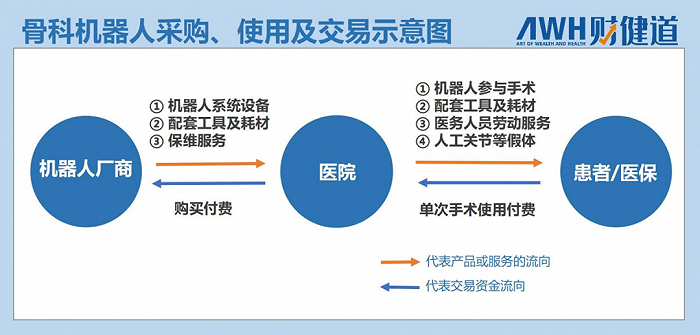

要厘清如何定價,首先需要知道,手術機器人的收費結構和交易流程。

從海外成熟市場和國內現狀來看,手術機器人收費組成分為三部分——設備+耗材+服務。

而在最終一臺機器人手術完成,患者/醫保需要支付的全部費用,包括每臺手術使用機器人的“開機費”、配套工具耗材的費用、手術植入的人工關節假體的費用,以及醫務人員在手術中的技術勞動服務費。

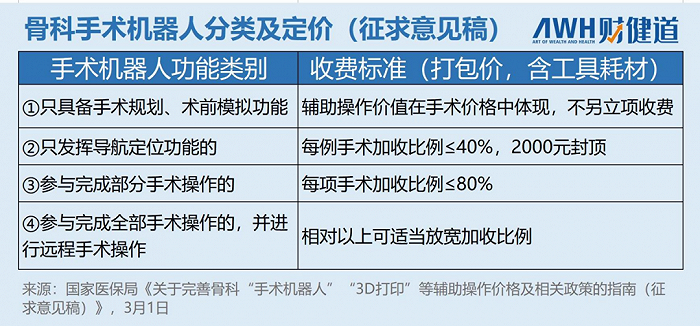

便函中征求意見的定價方案,規定的即是醫院針對手術機器人和配套工具耗材,面向患者和醫保的收費的部分——要求按照此前無機器人參與的傳統手術的價格,以一定比例的加成收取,并根據手術機器人的功能差異,劃分出4種不同標準:

值得注意的是,以上加收標準是“打包價格”,其中包含了導航定位工具包,以及手術機器人使用過程中消耗的其他耗材費用。

按照這一標準,以全膝關節置換手術為例,李今告訴《財健道》,目前北京對該手術傳統術式的收費標準是,單次價格不到3000元,若按照上面方案中80%的最高比例加收,即2400元,合計一臺手術也僅不足5400元(人工關節假體等費用不計)。

而就在5個月前,北京市醫保局在新一輪醫保收費價格調整中,將骨科手術機器人納入甲類報銷,應用骨科手術機器人系統做術前規劃、精準定位、操作或置入,價格均為8000元。

也就是,無論上述便函中的哪類功能手術機器人,其使用一次的“開機費”,北京市一律按照“一口價”8000元收費,其中還不包含配套耗材費用(按照乙類標準報銷70%)。

某國產骨科手術機器人公司總經理張卓遠認為,北京市醫保局的定價方案較為合理,并具有一定行業背景:“去年,醫保集采將人工關節假體的價格大幅壓低,因此,才能將剩下來的錢,用來購買手術機器人,提高手術質量,使患者受益。”

但另一從事器械研發及手術機器人衛生經濟學研究多年,目前經營第三方臨床前CRO服務實驗室的瀚賽醫療科技有限公司總經理劉璞表示,北京市醫保局出臺的價格相對偏高,其中可能是出于醫保基金承受能力,以及當地政府對于手術機器人產業發展的支持。

對外經濟貿易大學保險經濟學院教授于保榮也認為,北京市在高值耗材和醫療器械的醫保覆蓋和報銷政策,均處于全國前列水平,有條件的情況下可以高額支付,研發企業和患者都很樂意,但國家醫保局的定價,也要考慮到全國其他不同省份的客觀情況。

02 合不合理,怎么算?

手術機器人價格怎么定,定多少合理,究竟如何計算?

張卓遠算了一筆賬。

——醫院購進骨科手術機器人后,每次開機使用,都會形成兩方面成本:

一是設備及維護成本。目前,進口骨科手術機器人的價格高達2000萬元以上,國產的約1500萬元,以上價格包括了設備硬件及日常維護成本。近期,還將有數家公司的機器人產品上市,通過競爭,價格有望降到800萬-1000萬元。

那么,按一臺機器人每年手術200臺,使用壽命5年計算,每臺手術每次使用的設備及維護成本為8000-10000元。

二是耗材成本。跟蹤器上的“激光發生器”是手術過程中主要一次性消耗品,手術過程中一般需要5個跟蹤器,生產成本約1500元;另外,還有套管、固定器、引導管、連接器等耗材,合計約1500-3500元。

以上兩項成本合計,醫院使用骨科機器人平均每臺手術的成本約為1.1-1.5萬元。

按照這一計算方式,北京市醫保局對機器人輔助骨科手術8000元的定價,剛好是一臺機器人單次手術的最低成本價,在配套耗材另外收費的情況下,醫院做一臺機器人手術,“不賺不虧”基本持平。

但李今認為,這一定價同樣并不合理,因為這其中對醫護人員的勞動技術沒有體現:“做一臺手術,十幾個醫護人員圍著一個病人轉,忙前忙后幾個小時,為什么不能得到應有的回報呢?”

一位衛生經濟學專家在采訪中提出,此次征求意見的定價方案,也不符合當前一輪醫改中推行的“技耗分開”原則,即將醫院人員的技術勞動,與治療所使用的耗材物資,在定價上相剝離。

長期以來,醫療服務價格偏低,醫生的專業技術不被尊重,一直是橫亙在中國醫改面前的核心難題。

2021年8月發布的《深化醫療服務價格改革試點方案》中第二條明確指出,“建立目標導向的價格項目管理機制。制定價格項目編制規范。按照服務產出為導向、醫療人力資源消耗為基礎、技術勞務與物耗分開的原則,制定國家價格項目編制規范。”

“可見,未來國家政策趨勢是醫療技術和耗材完全剝離,不再通過醫療服務項目管理耗材,術中使用什么耗材由臨床決定,一次性耗材通過招標掛網可單獨向患者收費。”一位行業人士分析談到。

因此,當征求意見函中對骨科機器人費用“砍價”,并在定價上把醫生技術勞動價值與耗材費用相合并時,研發企業、臨床醫生都“不干了”。

《財健道》了解到,自3月1日該征求意見函下發后,全國多地不少醫院均出現了暫停骨科手術機器人入院的現象,觀望等待國家層面定價落地。

“道理很簡單,醫院也不愿意做‘虧本買賣’。”某骨科手術機器人一線市場推廣人員表示。

事實上,國家醫保局此次征求意見的,是骨科手術機器人定價指南,所謂‘指南’,對地方如何定價只是參考,其實并無強制約束作用。“但是具體在地方醫保部門或者醫院的實際操作中,還是會起到很大影響。”采訪中,多位人士均談到。

多米諾骨牌如果就此推開,國產骨科機器人的技術創新之路,恐將橫生波折。

3月8日,中國醫學裝備協會臨時組織召開了一場手術機器人線上醫療物價政策研討會,捷邁、美敦力、天智航等十余家進口和國產骨科手術機器人廠商代表紛紛上線。“拿了(注冊)證的”、“即將拿證的”,都來了。

“國家醫保局制定機器人手術這一新增醫療服務項目,非常必要和及時,也是業內十分歡迎的。”該協會技術部兼培訓部主任楊建龍告訴《財健道》,“因為手術機器人是個新興事物,此前各地多沒有與其相適應的醫療服務項目,只能以臨時項目或套用其他項目的形式進院使用。”

但他同時談到:“在定價方面,收費的方式和費用的高低很關鍵。如果價格過低,醫院和醫生就沒有動力用骨科手術機器人,醫院沒有動力,那么做技術創新的企業也會失去做研發的動力,當創新的動力枯竭時,這個產業的發展也將停滯,很危險。”

3月14日,醫療機器人行業媒體MedRobot發起一份針對業內人士的相關問卷,針對定價問題,74名投票參與者中,有26%認為“機器人手術應單獨收費,2000-5000元,耗材自主定價”,接近半數(47.5%)則選擇了“打包:耗材費+手術服務費,5000-15000元”。

03 產業培育期,定價終局未果

一時之間,以國家醫保局和北京市醫保局的兩種定價方案為代表,業內對于手術機器人的價格及價值評價,近乎分化出“對立兩派”。

降低藥品器械價格、節約醫保資金,是國家醫保局成立以來的工作重點之一。從國家醫保目錄談判到集中帶量采購,均指向一個目標——“降費”。

降費,意味著追求性價比。

劉璞及專注醫療領域投資的遠毅資本董事總經理唐軼男,對國家醫保局征求意見的定價方案表示理解。其認為,當前這代骨科機器人產品,并未帶來顯著的衛生經濟學獲益。

一是,“骨科手術的臨床核心痛點是導航定位,那么導航軟件或者3D打印導板就能解決問題,性價比還高”;二是,特別在手術效率方面,國內骨科機器人手術主要集中在大型三甲醫院,其臨床環境相比歐美來說,對手術翻臺率有更嚴苛的要求,因此直接將歐美骨科機器人的技術方案拷貝到國內,會存在嚴重的水土不服。

以外資巨頭史賽克的Mako機器人為例,去年11月業內流出的一份專家訪談會議紀要中,上海某骨科專家表示:“Mako在國內市場份額排名占到第三、第四,但使用中給患者也沒有帶來多大的收益,醫生做手術反而更慢了。”

“價格問題還是其次,用了機器人手術做的更慢,會嚴重影響產品在臨床的高頻日常使用,所以期待醫保高價買單并不合理。”唐軼男說。

于保榮認為,評估相關衛生經濟學價值,需要更多準確、充分的使用數據來支撐,但目前手術機器人尚處于應用早期,數據積累可能還不完善。

此外,李今還認為,當前正處于國內手術機器人產業的培育期,也是產業發展需要助力的關鍵時期,“去年11月時,國內關節手術機器人領域還僅有史賽克的MAKO一款獲批,而今年2月我們已有國產機器人上市,能夠與之同臺競技。不能因為現在還不夠好,就打擊或者放棄技術創新進步。”

《財健道》粗略統計發現,2021-2023的三年間,國內預計將有18款骨科手術機器人“拿證”上市,這一領域產品創新正處于爆發期。

縱觀骨科手術機器人市場格局,史賽克是第一個打開中國市場的廠商。早在2014年11月,其骨科機器人產品Mako就獲NMPA(國家藥監局)批準在國內上市,后續又推出兩款迭代產品上市。

此外,外資廠商美敦力、捷邁,以及國內廠商天智航,產品在2019年陸續獲批,此后便進入了國產骨科手術機器人產品上市潮。2020年以來,6款國產產品先后上市,未來3年內,還有十余款產品正在排隊“拿證”。

一個月前,其中2022年初剛剛上市的一款國產骨科手術機器人,在SCI權威期刊《Journal of Orthopaedic Translation》(影響因子5.191)發表了研究成果。

一項納入150例患者(約1:1分組)的前瞻性、多中心、分層區組隨機、單盲、盲態評估、平行對照、非劣效檢驗的臨床試驗結果顯示,手術機器人輔助可提高全膝關節置換術中,截骨精度和下肢力線糾正率,機器人手術糾正成功率為81.2%,而對照組傳統手術為63.5%,呈現近20%的顯著性統計學差異。

全膝關節置換術,在骨科手術中難度較高、更加精細。而下肢力線是影響手術成敗的關鍵,醫學上存在公式——“正確的下肢=更好的手術效果+假體穩定性+更長的假體使用壽命”。

換句話說,膝關節手術機器人輔助,意味著更小的創傷和出血、更短的住院時間,更快的術后功能恢復,以及更長久的假體使用和更低的翻修風險。

因此,如果長期角度分析,膝關節手術機器人的衛生經濟學價值則更加明顯。

“今天的骨科手術機器人,就像30年前的腹腔鏡,或許醫生們用起來還不是那么稱手,或許其技術仍需繼續迭代,但其也是一個正在成長的孩子,未來可期,并且是技術發展的必然趨勢。”李今談到。

北京大學醫學部衛生政策與技術評估中心研究員陶立波認為,“對立雙方”從不同立場出發,醫保要控費、減輕患者負擔,臨床專家和行業從業者則希望產業得到支持,其觀點都有一定合理性。

陶立波分析談到,臨床專家希望能用最好的技術為患者提供服務,呼吁手術機器人納入國家醫保的覆蓋范圍,很好理解。如果前沿的技術,沒有國家物價和醫保部門對其進行價格的規范和報銷,患者自費負擔會很大,在臨床也不宜推廣。

“但也應考慮到,如果報銷定價過低,難以覆蓋廠商在研發、生產、配送和維保服務等一系列環節的成本,醫生、患者包括行業協會等各方都會擔心,最終廠商不愿意繼續投入研發和服務,或者提供的產品和服務質量降低了,將會影響到臨床和患者。”陶立波說。

從近年來頻繁出臺的相關政策來看,政府并非不認可手術機器人的價值和發展前景。

《財健道》不完全統計發現,自2012年以來,上至國務院,中到科技部、工信部等部委,下到北京市醫保局等等各部委層面,先后有15項重要政策提及“手術機器人發展應用”。

在政策支持的背景下,大量國產手術機器人廠商涌現,包括微創手術機器人、天智航、和華瑞博、長木谷、鑫君特、威高手術機器人等數十家研發企業。

資本對這一賽道的信心也日益顯現。根據2021年行業披露的信息,僅骨科方面,手術機器人獲融資的企業便多達10余家,其中杭州柳葉刀機器人、北京和華瑞博及北京長木谷等在一年內融資2-3輪,有的已經走到上市前階段。

而回到本輪定價問題,陶立波認為,市場的供需雙方本就是圍繞價格開展博弈的,關鍵還是在于定多少價格合理。“如果說能夠協商測算出一個雙方(醫保和廠商)都能接受的價格,擴大前沿技術在臨床的應用,促進產業發展,同時醫生和患者也無需擔心產品和服務的質量下滑,這就是一個多贏的選擇。”

3月15日,《財健道》從業內獲悉,“收到行業多家企業反饋后, 國家醫保部門又組織召開了一次研討會。”也有聲音猜測,如果按照便函中的加成法收費,是否應當適當調高作為基數的傳統手術收費標準?

答案尚不明確,骨科手術機器人的定價終局,仍未塵埃落定。

產業升級大背景下,外科智能化趨勢不改,骨科機器人如何普惠落地,取決于行業更高的運營效率、政策的包容性和國家對產業的發展態度。

(作者系《財經》研究員,文中李今、張卓遠為化名)

參考文獻

【1】HURWArobotic-assistedtotalkneearthroplastyimprovescomponentpositioningandalignment–Aprospectiverandomizedandmulticenterstudy,Journal of Orthopaedic Translation,2022

【2】腹腔鏡頂流之戰:貝朗、波士頓科學、康美、強生、卡爾史托斯,思宇醫械觀察,2021.11【3】鄭民華:一雙拿筷子的手更適合“玩”腹腔鏡,中國科學報,2021.08