文|有數(shù)DataVision 于前

編輯|李墨天

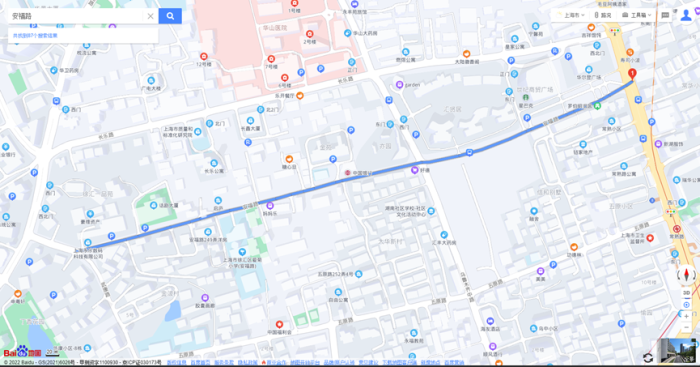

“一到上海,忍不住先散步安福路。”

郭采潔的微博一定程度上代表著各類(lèi)文藝青年對(duì)上海安福路的喜愛(ài)。2019年前,如今的網(wǎng)紅馬路安福路還沒(méi)有這么大的名氣,當(dāng)新消費(fèi)品陸續(xù)搶占入駐后,往日尚叫“巨潑來(lái)斯路”時(shí)的繁鬧又浮現(xiàn)了出來(lái)。

小紅書(shū)上,帶有“安福路”標(biāo)簽的筆記已經(jīng)有超過(guò)4萬(wàn)篇,與老字號(hào)南京東路旗鼓相當(dāng)。可以說(shuō),如果你想要知道現(xiàn)在在年輕人生活中什么話題性最強(qiáng),什么最流行,花上一個(gè)下午的時(shí)間,安福路上走一遭就全然明了。

900米不到的安福路上,可以在RAC Coffee悠閑的吃個(gè)網(wǎng)紅brunch,到隔壁野獸派買(mǎi)束鮮花,再到對(duì)面的HARMAY閑逛。當(dāng)然,BM也是要逛一逛的。下午茶時(shí)間,新晉網(wǎng)紅店三頓半原力空間走一遭,多抓魚(yú)里看看二手書(shū),CASA CASA和心愛(ài)的人逛逛家居,暢想一下未來(lái)的生活。

上海話劇藝術(shù)中心最近上新的也是必打卡的一環(huán),品味海派文化,感受安福路貫穿了近百年的文藝氣息。傍晚,來(lái)到安福路另一頭的Alimentari,喝喝紅酒,聊聊趣事。一天的時(shí)間,就在這個(gè)小布爾喬亞的耶路撒冷度過(guò)了。

所以說(shuō),在這里聚集的,并不是新消費(fèi)品牌,而是當(dāng)代中國(guó)潮人,小紅書(shū)網(wǎng)紅們的精致生活。而這樣的理念,也正是這些新消費(fèi)品牌想販賣(mài)給大家的。

入駐安福路的這些消費(fèi)品牌,絕大多數(shù)都有這么幾個(gè)鮮明特點(diǎn):1.都成立于近五年內(nèi);2.都是依靠線上起家;3.品牌起家的方式,都類(lèi)似于一種“白牌商品的品牌化”。

人流量在哪里,消費(fèi)就在哪里,不到一公里長(zhǎng)的安福路,首先滿足的是高密度的客流量。另外,和購(gòu)物中心相比,新品牌在安福路又可以避開(kāi)和成熟品牌的直接對(duì)抗。

投資人黃海對(duì)新消費(fèi)品牌有一個(gè)精準(zhǔn)地概括:相比白牌商品更好的品質(zhì),相比國(guó)際大牌更低的溢價(jià)。因此,大多數(shù)新消費(fèi)品牌和拼多多上的白牌商品,并沒(méi)有本質(zhì)上的模式差異——前者是在人流量大的地方賣(mài)來(lái)路不明的便宜貨;后者是在人流量大的地方賣(mài)有格調(diào)的便宜貨。

扣住“精致而不奢侈”這個(gè)點(diǎn),就能理解為什么新消費(fèi)品牌熱衷于往安福路扎堆:與大量不足五年的品牌對(duì)比,安福路的故事要更為豐富,更為細(xì)膩。整個(gè)街道文藝、精致的氣息早已在近百年的歷史中沉淀,固化了下來(lái)。

20年前上海話劇藝術(shù)中心劇場(chǎng)建成落地時(shí),“看話劇去安福路288號(hào)”是全上海最新潮的生活標(biāo)志。安福路之所以被這些品牌看重,首要的便是這厚重到粘稠的歷史。其次才是五步便可橫穿的街道與密密麻麻的沿街店鋪。

與湖南路上常住的商業(yè)巨賈不同,安福路、武康路這兩條狹長(zhǎng)的馬路上駐足過(guò)大量文學(xué)、音樂(lè)名家。因此,藝術(shù)氣息也與賀綠汀、王寵惠、董竹君等名人不無(wú)關(guān)系。這一風(fēng)氣經(jīng)歷一代又一代的沉淀,被完整的傳承下來(lái)。

old money喜歡東郊西郊別墅,new money偏好沿江大平層,文藝青年們就鐘愛(ài)這舊時(shí)公寓。天氣好的時(shí)候,可以看到潮人們陸續(xù)從安福路小區(qū)走出來(lái),曬著太陽(yáng)散著步,小布爾喬亞的濃度直線上升,所以縱使周邊房源性價(jià)比極低,也依然供不應(yīng)求。

如今上海的衡復(fù)風(fēng)貌區(qū)內(nèi),尚滿足這些條件的小馬路十不足一。與其自己講故事,不如站在巴爾扎克的肩膀上。有故事,才能有格調(diào),有格調(diào),才能有溢價(jià)。

另一方面,安福路的客流可以視為一種“自帶杠桿的流量”:在小紅書(shū)的社區(qū)里,帶有#標(biāo)簽的都是自有流量池,在安福路這樣的天生高流量池下,消費(fèi)者的拍照打卡,實(shí)際上幫品牌創(chuàng)造了一種杠桿,用線下的客流量撬動(dòng)了更多的線上流量。

即便有了更精致的包裝和設(shè)計(jì)感更強(qiáng)的店面,但新消費(fèi)品的本質(zhì)始終離不開(kāi)白牌商品的品牌化,以及“精致而不奢侈”的定位。所以其替代的從來(lái)也不完全是國(guó)際大牌,而是拼多多的白牌貨。

與其說(shuō)安福路是線下版的小紅書(shū),不如說(shuō)是新中產(chǎn)的拼多多。

對(duì)于新消費(fèi)品牌的崛起,有著這樣的一個(gè)公式:新消費(fèi)品牌=5000小紅書(shū)筆記+2000知乎問(wèn)答+李佳琦/薇婭,第一個(gè)嘗到營(yíng)銷(xiāo)甜頭的是國(guó)貨之光完美日記。

網(wǎng)絡(luò)流傳的新消費(fèi)品營(yíng)銷(xiāo)三板斧

近幾年,線上的興趣內(nèi)容社區(qū)如小紅書(shū)、抖音等逐漸流行,大家習(xí)慣了在平臺(tái)上曬出自己的生活、曬出自己的愛(ài)用品等。而在這種生活習(xí)慣的改變下,大家也樂(lè)于分享,這促使了社區(qū)內(nèi)的流量急速增長(zhǎng)。

只不過(guò)在2018年初,也就是完美日記發(fā)力線上爆火的元年,小紅書(shū)的流量還花不了幾個(gè)錢(qián)。但是隨著完美日記在小紅書(shū)上大投放后,整個(gè)社區(qū)的流量費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)迅速被拉高,但是有了完美日記爆火出圈的先例,即使價(jià)格漲的再高,其他新消費(fèi)品牌也要硬著頭皮買(mǎi)。

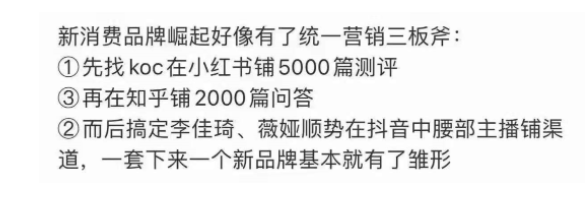

買(mǎi)了流量,可能很貴但有效果;不買(mǎi)流量,必輸無(wú)疑。但伴隨著近年來(lái)各家品牌的持續(xù)投放和營(yíng)銷(xiāo)后,大家都發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題:流量變貴了。

在2017-2019年,作為潮流內(nèi)容社區(qū)的主陣地的小紅書(shū),用戶規(guī)模從5000萬(wàn)持續(xù)狂飆至3億。人變多了,也就意味著品牌的均攤曝光變低了,想要維持曝光度,就得持續(xù)加大投放,這就進(jìn)一步導(dǎo)致品牌方感知流量變貴了。

其次,罹患“流量綜合征”的小紅書(shū),也需要依靠流量來(lái)變現(xiàn)。小紅書(shū)的收入來(lái)源主要是兩部分:內(nèi)容社區(qū)和電商。占營(yíng)收大頭的便是前者,內(nèi)容社區(qū)又主要依靠廣告來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收,而廣告則又需要流量基礎(chǔ)。

因?yàn)樾〖t書(shū)的算法機(jī)制,博主發(fā)商業(yè)化廣告一般需要報(bào)備,否則就會(huì)面臨被限流的危險(xiǎn)。但經(jīng)平臺(tái)報(bào)備后的商單,小紅書(shū)需要抽取約10%的費(fèi)用,博主們自然不愿意承擔(dān)的,因此只能轉(zhuǎn)嫁到給品牌方的報(bào)價(jià)中去。一環(huán)套一環(huán),流量費(fèi)用自然就水漲船高。

所以,這也就是為什么如今會(huì)稱這些平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)版包租公包租婆的緣故了。

被高昂的“線上租金”勸退的品牌們開(kāi)始謀求后路,自帶流量的網(wǎng)紅街道就受到了追捧,與其在線上付更貴的費(fèi)用,不如去線下。

另一方面,近兩年線上渠道最大的增量是直播帶貨,而直播帶貨天然的適合白牌商品,因?yàn)樵谥辈フZ(yǔ)境下,消費(fèi)者會(huì)不自主的更關(guān)注商品的體驗(yàn)和價(jià)格,而非品牌傳遞的價(jià)值觀。對(duì)于想要依靠生活方式的塑造來(lái)帶溢價(jià)的新消費(fèi)品牌而言,直播帶貨并不是一個(gè)好的渠道。

新消費(fèi)品們之所以能夠暢銷(xiāo),部分原因就是其營(yíng)造的精致“人設(shè)”,既然是精致,便不能打折。因?yàn)榇蛘哿司筒皇巧睿巧媪恕榱司S護(hù)住自身品牌的調(diào)性,品牌們便不能大肆打折,甚至根本不能打折。刺激不了沖動(dòng)消費(fèi)的欲望,也就無(wú)法依靠直播帶貨快速上量。

拋開(kāi)馬路上的精致生活,安福路的人聲鼎沸終究還是要回歸到理性的商業(yè)邏輯,一邊是不斷上漲的流量費(fèi)用,一邊是自帶流量的小資街區(qū),多重因素影響下,新消費(fèi)品牌們除了網(wǎng)紅街道,別無(wú)去處。

而且在安福路上,店家與房東們的關(guān)系始終錯(cuò)綜復(fù)雜,如野獸派與三頓半這樣直接與base簽約鎖價(jià)的還好,但更多的店鋪則是通過(guò)二房東、三房東等渠道轉(zhuǎn)租而來(lái)。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下,圖利的房東們自然是價(jià)高者得。

當(dāng)安福路從精致而不奢侈走向既精致又奢侈,品牌又需要重新考慮性價(jià)比的問(wèn)題。給房東打工,也許是一種宿命。

參考資料

[1] 小紅書(shū)上的95后,正成為生活觀的傳道者,遠(yuǎn)川研究所

[2] 5家門(mén)店,50億估值;素顏進(jìn)去,全妝出來(lái),遠(yuǎn)川研究所

[3] 小紅書(shū)后臺(tái)數(shù)據(jù)5000篇小紅書(shū)筆記塑造一個(gè)新品牌,雪球

[4] 消費(fèi)品剎車(chē),投資人追尾,36氪

[5]真別懷疑了,“新消費(fèi)”滔天巨浪來(lái)啦!,雕爺

[6]武康路-安福路:新消費(fèi)品牌的線下冒險(xiǎn),第一財(cái)經(jīng)Yi magazine

[7]在上海"巨富長(zhǎng)"做生意的年輕人 如何在這片街區(qū)生存和成長(zhǎng),界面新聞

[8]紐約SOHO區(qū)的DTC品牌都在上市,上海安福路的品牌剛到C輪,明亮公司

[9] 網(wǎng)紅搶占上海灘,推高租金,也嚇走了我,每日人物