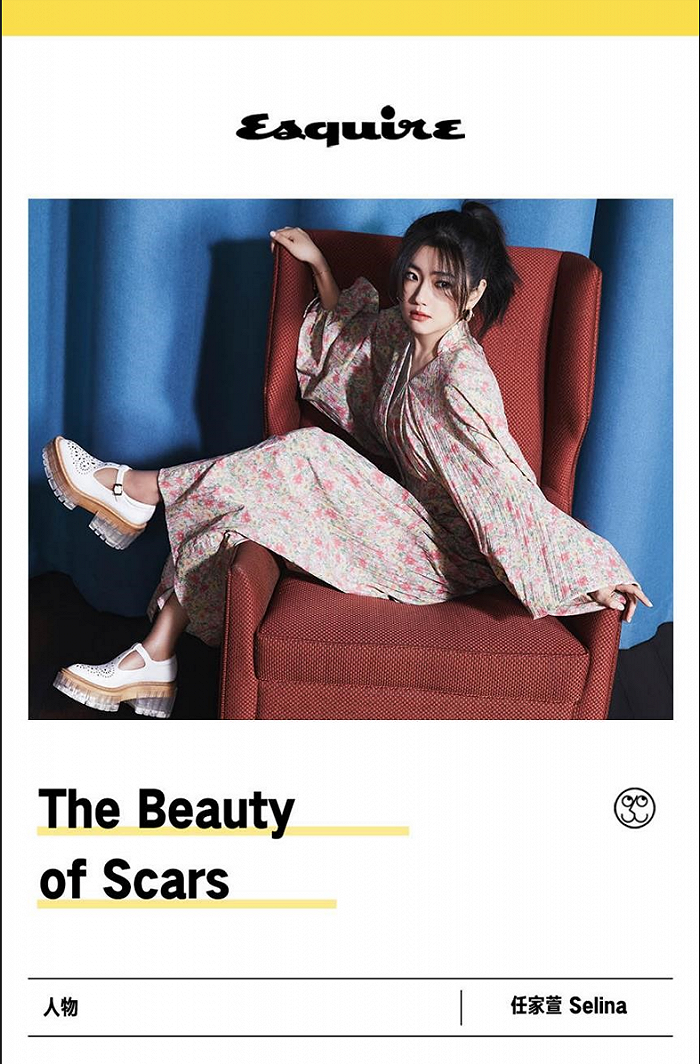

人生給了任家萱許多奇妙的功課,比如努力不一定能求得更好,失去的也不一定能復得。

從人生的戰役中拼殺過一路,她依然愛唱歌、愛人、愛生活的一切好與壞,她更確信要坦然直面當下,接受“不可以”和“得不到”,一切反而會柳暗花明。

“啪”,酒店的燈突然全暗了。任家萱和我都愣了下,一起脫口而出,“不會跳閘了吧?”一邊說,一邊她已經打開手機自帶的手電筒。我們就著那點微弱的光源繼續聊天,窗外的霓虹燈映在她的瞳孔里,像是轉過琉璃的光。

她人生中經歷過很多意外,微小如此刻突如其來的黑暗,重大如那次噩夢般的火災。相比之下,她發行第二張個人專輯前嗓子發生的突然狀況,大概只能算“中等偏上”的糟糕:那時專輯已經錄了一半,制作人以為這源于錄音密度過大引起的疲勞,可休息了一兩個星期后,她的情況并沒有像預期般好轉。

回想起來,任家萱依然只能用“充滿了挫敗感”去形容那個時刻。“上個禮拜,甚至前一天我都還可以唱,為什么現在唱不了?沒有原因,真的找不到原因。”她無法理解這之間的因果關系,為了錄制那張專輯,她特別去上了課,明明為了技藝更精進,也付出了努力,反而失去了原本擁有的東西。

“那時我就覺得,人生經常給我一些奇妙的功課,我想要求‘更好’,不僅求不得,還就沒有了。”最低落的那段時間,她回家后也不敢聽歌,甚至完全不開口唱歌,可曾經唱歌是如此讓她快樂的事情。“配唱錄音一直都是工作里我最喜歡的部分。那時也會有不開心,比如和父母或是朋友吵架,但神奇的是,只要一錄音,我的心情就會莫名其妙變好,原來糾結的事情也會變得一點兒都不重要了。”

她從來沒有懷疑過唱歌和快樂之間的等號。她曾看到一些資料,科學證明唱歌有按摩內臟的功效,這讓她更加確信唱歌的療愈作用,“我竟然可以從中得到那么大的快樂,一種由內到外的高興。”她明白且珍惜這種天賦,所以當它悄無聲息、毫無前兆地消失時,她無法理解。

“但我開始漸漸接受自己這樣的狀態。我還是可以唱啊,只要調整在我舒服的音域、哼我喜歡的音樂就好了。”她覺得不該把憤怒斥于“唱歌”身上,“旋律是冤枉的,它本身還是優美的。”她一直這樣和自己對話,在家里開始試著哼唱,“反正唱不好也沒關系,沒什么偶像包袱,自己開心就好了。”

到那個階段,任家萱開始想明白一些道理:如果已經做到力所能及下的最好,就不需要把自己逼到什么地步,也不一定要精進到什么程度。“不要再給自己壓力,不要去想為什么會這樣,為什么以前可以、現在不可以……當你坦然接受了當下的‘不可以’后,一切反而會變得好起來。”

往后去,任家萱更認同一點:自己肯定的快樂和成就感,比他人認同的標準更重要。與其拘囿在安全的范圍里,不如順著喜好做一點兒駕輕就熟之外的事。

前幾個月她發行了最新的EP《往美的路我要自己作主》,討論有關“美的標準”。“寫詞的時候我就想,我想表達什么?我心里對于‘美’這件事的追求一直有很多問號,可能對于現在一些所謂主流美的標準感到一點兒迷惑,想要表示一下小小的抗議。”

在她看來,這個世界對于美,以及美的追求已經有一種有點奇怪的定義:好像每個人都要長成一個樣子、朝一個方向走,這讓她感到惶恐。“這種‘惶恐’的意思是我覺得很可惜,本來每個人都可以有自己最可愛迷人的樣子,會有獨特的部分,但你竟然沒有去探索它,也沒有要讓大家看到。”

這首歌先有曲后有詞,她寫于差不多兩年前疫情最嚴重的時候,那時隨大環境變化變得低落的情緒,也在創作的過程里逐漸緩解了過來。這是她第二次自己創作,作為歌手演繹的時候,可以站在“他者”的角度去詮釋歌曲,轉換過身份,她只想哀嘆,“寫字好難!就好像在寫現代詩。”

“會覺得自己詞匯量怎么那么小?重點是我有想要表達的主題、有一些想要用的字,如何把它們串在一起,而且還有順暢度、加一點兒韻腳?”她還玩了一點兒偏愛的諧音梗:“wang”可以取“往”字,也可以取“忘”,變成“忘記美”,或是取“妄”字,變成“妄想美”,之間意義千差萬別,可以賦予這一句句子更多維的含義。

開始前,任家萱就做好了“不容易”的思想準備,但寫字一直是她的小小愛好,她不想錯過這個過程。過節的時候她會寫一些賀卡,有興致了會填幾首藏頭詩,即使是發布在社交網絡上的文字,她也會仔細構想,加一點兒屬于自己的風格。“有點感性,有時又帶點幽默或自嘲……我是真的當回事。我很享受絞盡腦汁的感覺,如果中間有靈光一現,就覺得好棒啊。”

唱了近20年的歌,她知道,唱歌的時候自己多少會有表演的成分。“一旦開始表演,一旦是‘任家萱 Selina’的時候,我就會有某些既定的模式。但我不是作家,寫字的時候沒有這種包袱。”

用文字去表達,是否會擔心在自覺或不自覺中袒露私人和隱秘的想法?她搖頭,說不怕。“到這個年紀也會有一點兒覺得,我其實是無所畏懼的。我會比以前更放松、不是放開,就是整個人的狀態更松弛。即使是那種很致命的情感、愧疚的內心,我覺得讓大家知道也沒關系。我可能有足夠的自信,就是我保護得了自己,我是安全的。”粉絲常常說,他們會從任家萱身上得到很多“心靈雞湯”,但在她看來,分享的同時也能汲取回饋的力量,會被它治愈,“往往你能把一件事說出來了,就會感覺它不是個事兒。說不出來、只想藏在心里的,才是真正可怕的。”

以她自己的經驗來看,更大的麻煩其實在于不知道苦惱的背后是什么。“只是覺得特別煩躁,覺得諸事不順,又只能陷在一層又一層的遭遇里。”她的建議是,給自己一點兒時間,“我都不愛自己的話,誰會來愛我?所以你要比任何人都愛自己、更懂得呵護自己的心。”

她很擅長一種規整方式,“通常回到家,我做的第一件事就是先安靜下來,想一想讓我不開心的理由,再往前找一找原因。不然問題會懸置在空中,或者一直壓在心里。”她希望做到誠實面對自己,然后一步步了解自己,“未知和不明白是最討厭的”。

人之常情,就是怒樂相交、悲喜參半。任家萱知道自己不需要去扮演一個永遠樂觀的角色,“就好像你不會永遠都看到太陽掛在空中,它會升起落下,會被雨雪陰天代替。悲觀和憤怒都是很正常的情緒,我能夠分享這些情緒的時候,就有更多力量去面對它們,這對自己也是一種加持。”

不久前任家萱和朋友們一起去唱卡拉OK,朋友點了她“年輕時的歌”,《愛我的資格》,她自己也拿起話筒唱,“哇,和以前的感覺完全不一樣。”她一邊忍不住大笑起來,“我那時就在想,‘愛我的資格’,我以前到底知不知道這是種什么感覺?”

我和她說起多年前第一次在電視上聽到的S·H·E唱的廣告歌,三個年輕的女生,和聲像夏日午后咬碎一塊華夫餅干的清脆感。她也有些感慨,現在多少也會羨慕那時自己又清又高又亮的嗓音,但經過歲月的種種洗禮后,她更加珍惜現在的聲音和韻味,以及用聲音去表達的能力。“也不一定能說現在有獨特的技巧,但它就是一個記錄,代表現階段的我。”

“以前唱歌真的就是靠一點兒天賦。我也不是從小就學唱歌、懂得那些樂理知識的人,喜歡唱歌,一方面來說是因為我從小表演欲就很強,唱歌也是一種表演嘛。”她不知道自己為什么能唱,可開口就能唱,還唱得很不錯,“其實我什么都不懂。制作人給你定一個key,你就想辦法唱到那個音高,然后根據要求唱得甜一點兒,或者加一點兒氣音之類。但你其實不太理解這首歌,也不會細究歌詞、曲調。”

一路上她遇到過許多制作人,每個人都丟給她許多不同的東西。“有些本身就是唱歌老師,配唱的時候就好像在上課。S·H·E三個人出道前都沒有經過系統的聲樂訓練,那時很年輕,主要靠聽歌,就不會去研究配唱是怎么回事、后期加過什么特效。”

那時候,往往要等制作人剪輯、混音完畢,成品大功告成的時候,她們才能理解一些“為什么要這樣唱”的緣由。“還好我們算是有禮數的小孩,很乖,爸媽的教導一直是相信老師說的話,并且尊重他們的建議。如果老師愿意教我們一些聲音的技巧,或是使用聲音的表情,或是力度的強弱,我們就會像海綿一樣,吸收到很多。”

S·H·E的第一張專輯《女生宿舍》在亞洲創下75萬張銷量的紀錄,第二張專輯《青春株式會社》全亞洲達到160萬張的銷量,之后的銷量只漲不跌,2003年發行的“Super Star”賣了275萬張。對現在的任家萱來說,這些數字毫無概念,而這些紀錄掀起全亞洲的熱潮、她們忙到腳不沾地的時候,唱歌也沒有變成一種純粹的工作,她除了喜歡,還是喜歡。

嗓子出現問題的一兩年后,她漸漸能接受現狀,也終于跟朋友一起去KTV。都是熟絡的朋友,大家慫恿她唱歌,她就毫無心理負擔地拿起話筒。“我調皮地把音域往下調一點兒,還唱了一些男生的歌,發現唱得很過癮。”不知不覺中,她躍過了原來的心魔。她想起以前不快樂的時候,就渴望當天錄一兩首悲情歌曲,“可以痛快把情緒宣泄掉,換一種豁然開朗。”原來只要開口,唱歌對她的魔力就能立刻歸位。

任家萱坦然在社交媒體上承認,自己的聲音發生了變化。比起燒傷后回到公眾面前的那段時間,她已經有足夠淡然的心態去面對各種聲音。她經歷的是一場全身54%燒傷、其中近八成三度燒傷的劫難,可謂死里逃生,可還是有人嘲諷她把苦難當成加碼能夠感同身受給予他人善意的,遠不是全部。

“有段時間自己也比較敏感。那時因為火災受的傷還沒有恢復,自己還沒能站起來,身體上的痛苦,復健的折磨,對于未來的恐懼……我對自己遭遇的這一切感到害怕。”在網絡上看到那些不懷好意的留言時,她有點不知所措,“其實不管是不是粉絲那種善意的鼓勵,我的接受度都會非常低、會難以承受。后來我想,自己真傻,那時身心根本都已經很脆弱,干嗎還要去承受這些?其實是多余的。”

到現在,任家萱可以對任何評價都一笑置之,“不管是揶揄還是酸我的話,我現在反而能站在他們的角度去理解,比較能看淡。”所有人都看到她向前走的努力,以及不介意分享曾經經歷的豁達,可一次次被問及那些痛苦的時候,她是否會有被困在某個地方的苦惱?

“以前有一段時間會有這樣的感覺,現在又覺得好像不會了。”不管是老朋友還是新認識的朋友,如果在聊天的時候提起當時的細節,她都覺得那不過是一個再平常不過的話題。如果遇到有相似經歷的人,他們就會生起一種類似“老兵重逢”式的感慨。“以前我們還會笑那些老兵,好像總會念念不忘地說當兵時的事情,我現在都變得和他們一樣了。”

轉念一想,她覺得自己的確也是個“兵”,還打贏過一場艱難的人生戰役。“我不會去避諱或者不好意思講這件事情。它是我的戰績,也是我引以為傲的一段過程,我就是那么勇敢,就是那么牛,不服氣嗎?”

一次上訪談節目的時候,主持人和任家萱聊起受傷的過往,出乎她自己的意料之外,她忍不住哭了。“一瞬間我都有點嚇到,怎么會哭?我明明只是想分享。但想到那時的狀態、想到種種不容易,還是會有情緒。”

我問她是否看過村上春樹的小說《1Q84》,只因為開車上了高架,聽到一段音樂,又抬頭看了一眼月亮,就進入了一個平行世界。這一切為什么要發生在我身上?她是否有過這樣的疑惑,是否也試圖逃避現實、以為自己不過進入了一個虛幻的人生岔道?

“我心里也有一個問號,最糟糕的時候,我是不是在逃避?就希望一切都是假的、都只是自己的幻想,我沒有經歷過那些痛苦,也沒有對自己那么失望過。”

但她一次次把自己拽回到現實面前。“經歷過這些事情,我發現自己的思維真的是由理性主宰,而且只想認清現實的一面。一方面我希望一切都只是場夢一樣,但與此同時,我又從來沒有覺得這是場夢。‘如果時間可以倒回’之類的假設,對我來說并不成立。”

生關死劫度過,她卻并沒有因此開啟小心翼翼的“養生之路”,即使知道日夜顛倒的生活作息對身體器官不那么友好,也架不住自由控制時間的“爽”。“我很愛惜自己的身體,所以我完全順著自己的心意,想做什么就做什么。比如這秒鐘想吃東西,或是做什么會開心,我就去做。都走過那么多關卡了,我就是要寵著自己,可以有點點放肆。”

她對自己的寬容以謹慎為前提。“比如明明知道明天要坐早班飛機,今天就不要到凌晨5點才睡。知道會熬得很難受,就要先衡量自己是否擔得起后果。”她用飲食調理健康,“我常常自己做飯。我可以買很奢侈的食材,也會精心調理出自己喜歡的味道。薯片或者泡面這種,誰吃不快樂?但你的身體會告訴你它不舒服。”她有一點兒膽結石的問題,對油膩的東西特別敏感,“碳水和肉平衡的時候我就不會脹氣,人也不會腫。這種健康很開心,我為什么不追求?”

身為藝人,只要在幕前亮相,就會有人評頭論足。但比起公眾人物的表率作用,她更希望自己開心。“我以前就是胖胖瘦瘦,也用過很激進的方式讓自己快速瘦下去,但就算穿衣服很好看,我也沒有很開心。”現在她40歲,她想要的就是屬于40歲的健康,“再怎么樣我也不會回到18歲的樣子了,衣服如果太緊,那就換另一套吧,總有一套你可以穿上的!”

任家萱喜歡照片里的自己有最真實的樣子。在網上發照片時她也會用濾鏡,但不是為了把下巴修尖或是把眼睛放大,大多是調一下顏色,或者換一下角度。“越接近真實越好,我很怕濾鏡讓我認不出自己。”最近她每天都會收到媽媽的自拍,數量遠超從前。“她每一張看起來都好像只有20歲。我就想,如果那些濾鏡App可以讓我媽媽那么高興,那么這股浪潮帶給我們的也不只是焦慮。”

現在,她總是可以從更積極的角度去看待一切。她經歷了許多次“失去”:因為火災她失去過美貌和健康,因為莫名的原因她失去了原本的嗓音,這幾年,她又經歷了離婚和愛犬的離世。但這些竟歷練出一個更樂觀的任家萱,也讓她更相信愛的無窮盡。

她會大方地祝福前夫的新戀情,像朋友一樣給予他支持。“能在這世上走一遭,遇到的人和事都因為很棒的緣分。有一些人你沒法一起繼續走下去,但如果這個結果必然會到來,那么這個短暫交匯點就是彼此的緣分。”

相伴十幾年的狗狗 Pinky 去世后,任家萱為它寫了一首歌,所有人都以為會“很好哭”,結果發現完全不是這么回事。

“Pinky 走的時候我非常、非常痛苦。我從小把它養大,沒有辦法接受這個結果,甚至覺得這輩子都不會再愛狗了,我只愛它。”但兩年過去,在最尖銳的苦痛漸漸平息后,她覺得這樣不對。

“Pinky 給了我那么多的快樂和愛,我卻只記得最后一部分,這樣太不公平,也對不起它的存在。思念應該是美好的,它應該被放在你心里最棒的位置。所有人的緣分也同樣如此,你們曾經朝夕相處、親密無間,即使有一天走散了,那些美好的時刻都是真實存在過的,它們才一點點造就了現在的你。”

她喜歡現在自己的狀態和步調。“愛給了我很多力量。神奇的是,每個人都可以有源源不斷的愛,錢可能會越花越少,但愛不會。對父母子女、對朋友戀人,你都不會覺得‘愛給得太多、沒法再多給’。愛根本就是源源不絕的,它沒有余額,因為它無限大,不管是給予還是接受都是如此。如果你能變得柔軟一點兒,世界也會對你變得更溫柔一些。”

攝影:谷焰

采訪、撰文:李冰清

策劃、統籌:暖小團

化妝:李莉

發型:Nate Peng

服裝造型:傲寒

造型助理:釋月、春生

場地鳴謝:上海五角場凱悅酒店

新媒體編輯:Neil新媒體執行:Eva