文|35斗

千秋基業(yè),人才為先。

一個產業(yè)的發(fā)展,需要各行各業(yè)的人才來支撐,農業(yè)人才的缺乏,一直是我國農業(yè)發(fā)展的掣肘,農業(yè)領域的高、精、尖創(chuàng)新型人才嚴重匱乏,田間地頭上,只剩老人和婦女“留守”的現(xiàn)象屢見不鮮,“人才短板”在農業(yè)領域亟待補足、補強。

35斗統(tǒng)計了BOSS直聘中農業(yè)行業(yè)近一個月內最新發(fā)布的100個招聘崗位的信息,為諸君揭示目前農業(yè)的“人才需求”,并得到了以下發(fā)現(xiàn):

1、農業(yè)領域技術人才嚴重匱乏,基層實用技能型人才、復合型人才短缺尤為嚴重。

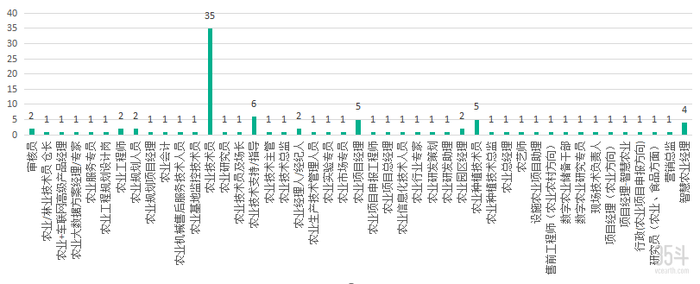

35斗統(tǒng)計的這100條招聘數(shù)據(jù)顯示,有將近半數(shù)的企業(yè)招聘的是“農業(yè)技術員”這一職業(yè),隨著我國數(shù)字化農業(yè)的越來越完善,農技人才的短缺也在逐漸制約農業(yè)的發(fā)展,人才培訓和培養(yǎng)相關事項的開展已迫在眉睫。

圖:35斗統(tǒng)計的100家企業(yè)中所招聘的職位數(shù)據(jù)來源:據(jù)公開資料收集

2、農業(yè)從業(yè)者工資普遍偏低,農業(yè)從業(yè)者薪資待遇難留人。

100家企業(yè)中,薪資結構中位數(shù)在5-7K這一范圍,盡管部分發(fā)達地區(qū)薪資水平會稍高一點,但綜合當?shù)叵M水平來看,薪資待遇還是不如人意。且所統(tǒng)計的企業(yè)中,11家企業(yè)明確提出需要經常出差,對從業(yè)者的體力和精力也提出了一定考驗。

3、經驗為王,農業(yè)企業(yè)對從業(yè)人員幾乎都有經驗要求。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,半數(shù)以上企業(yè)明確要求求職者具有從事農業(yè)行業(yè)一定年限的經驗。從下表中能夠明顯看出,基層農業(yè)行業(yè)從業(yè)者對學歷要求并不算很高,針對有相關從業(yè)經驗的求職者,部分企業(yè)甚至能夠不對學歷作出要求。

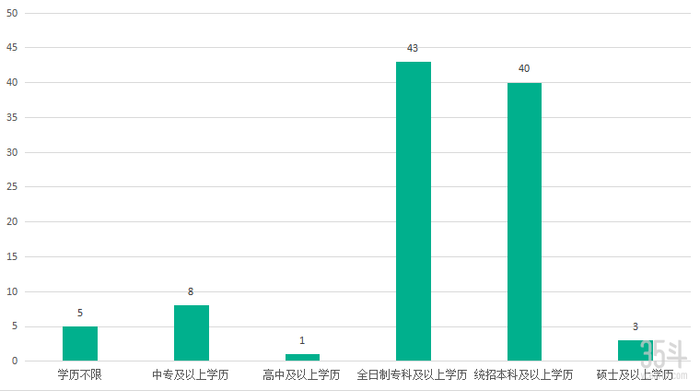

4、企業(yè)基層農業(yè)從業(yè)者的學歷要求并不“苛刻”。

35斗統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,對于技術人員的學歷要求基本在本科及以下,除開相關的研究員等職位對學歷要求為碩士及以上學歷外,其余企業(yè)對學歷的要求并不算太高。

圖:35斗所統(tǒng)計的100家企業(yè)中對學歷水平作出的要求

數(shù)據(jù)來源:據(jù)公開資料收集

5、山東、廣東、河南等農業(yè)大省對人才數(shù)量需求比較大,地區(qū)、行業(yè)發(fā)展,人才是關鍵。

從農業(yè)農村人才匯聚到農業(yè)發(fā)展質量、效率的“雙提升”,需要大量的人才前赴后繼,才能真正推動一個行業(yè)前行。

圖:35斗所統(tǒng)計的100家企業(yè)中招聘企業(yè)地區(qū)分布

數(shù)據(jù)來源:據(jù)公開資料收集

6、高端農業(yè)人才在下沉市場上分布不均。

招聘市場上,基本很少能見到對高、精、尖人才的招聘,一方面的原因是這類人才完成學業(yè)后大多進入科研院所及大型農業(yè)平臺,或是有獵頭專門招攬該類人才,基本很少看見在下沉市場上高端人才的流動。

隨著我國的快速發(fā)展以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的提出,農業(yè)開始成為許多創(chuàng)業(yè)人士的選擇,越來越多的高端人才也逐漸留在了農業(yè)這片熱土上。然而,農村人口空心化、農業(yè)高端人才缺失等現(xiàn)象一直是個極大的困擾,這也成為了制約農業(yè)農村發(fā)展的主要短板,農村要留人,農業(yè)發(fā)展要靠人,人才從哪來?這些問題如果不能得到很好地處理,我國農業(yè)發(fā)展仍有瓶頸。

農業(yè)要引才、用才、留才,聽聽專業(yè)人士怎么說

中國農業(yè)大學經濟管理學院教授 王玉斌:

在打通農業(yè)科技推廣“最后一公里”方面的實用型農業(yè)科技人才相對來說比較欠缺,目前我國農業(yè)科技進步貢獻率剛剛邁過60%,現(xiàn)代農業(yè)科技應用率不高,眾多科技成果被束之高閣,亟需相關人才揭開科技創(chuàng)新成果的“神秘面紗”帶入市場。近年來,國家大力提倡要讓市場在資源配置當中起決定性作用,當政策和市場對接的時候,傳統(tǒng)的農技推廣體系已經不能很好地適應當前新的市場環(huán)境,只能在歷史舞臺上得以快速“更迭”。因此,一支完備的農業(yè)科技推廣人才隊伍和體系的建成尤為重要。

針對人才分布區(qū)域不均、行業(yè)不均的現(xiàn)象,王教授指出,需要以市場觀念正確看待農業(yè)科技推廣人才的客觀需求和成長訴求,讓市場機制能夠充分發(fā)揮作用,使得行業(yè)投入產出結構相對更加合理,讓市場向生產一線傾斜。首先,政府需要采取適配機制,通過政策撬動、經濟扶持,引導相關主體聚焦農業(yè)強、農村美、農民富的目標,承擔起農業(yè)科技人才使用和培養(yǎng)責任;其次,從市場角度來講,要充分尊重相關主體各類人才在薪資待遇、生活條件、成長空間等方面的合理訴求,真正營造能夠充分發(fā)揮人才綜合實力、使各類急需緊缺人才能夠留得下用得上的“土壤”與環(huán)境。

王教授表示,目前農村“386199”(即婦女、兒童和老人居多)的勞動力分布結構現(xiàn)狀,會導致生產技術推廣應用受到阻礙,嚴重拉低現(xiàn)代生產力和先進生產要素的產出水平。當前,農業(yè)社會化服務蓬勃發(fā)展成為一個很好的動力志之源和組織載體,能夠帶動產業(yè)轉型發(fā)展,真正實現(xiàn)把人才留在農業(yè)農村,讓人才為三農獻身。

“讓農民成為一個體面的職業(yè)”也是留人的關鍵,提高農業(yè)從業(yè)者這個群體人員的收入和生活水平,通過機械化、信息手段等現(xiàn)代農業(yè)資源要素的導入降低從業(yè)者勞動強度,通過農村生活服務業(yè)的發(fā)展來改善和優(yōu)化鄉(xiāng)村人居環(huán)境。

涉農院校是培養(yǎng)農業(yè)人才的“基地”,但擺在我們面前的是許多農學專業(yè)本、專科生面臨著畢業(yè)即失業(yè)的問題。與此同時,產業(yè)實際發(fā)展又面臨著實用型人才供給明顯不足這一長期存在的矛盾,這與目前“重理論、輕實踐”的現(xiàn)象高度相關,職業(yè)型人才的緊缺是當前亟待解決的問題。好在近年來,國家政策也在圍繞這一現(xiàn)象破局,加大了職業(yè)教育的規(guī)模,也加強了職業(yè)教育中關于農業(yè)職業(yè)教育的重視度。并且農科院校也在加大實用型人才的培養(yǎng)力度,在培養(yǎng)學生時,讓身處象牙塔中的他們通過農村專業(yè)技術協(xié)會、科技小院、教授工作站等形式真正下到田間地頭;對于相關高校教師團隊,要從績效考核角度著力,讓他們不再純粹搞創(chuàng)新,而是深入到一線中去解決實踐問題,搭建“干中學”和“學中干”的氛圍,對于從“院校新生”到“田間專家”這一重大轉變有著決定性的意義,對于當前的農業(yè)也是一個及其重要的支撐。

仲望咨詢農業(yè)獵頭負責人 Frank廖:

我國農業(yè)行業(yè)研發(fā)類人才緊缺,自主創(chuàng)新力度不夠。企業(yè)在招攬農業(yè)科研類人才時,門檻設置會比較高,碩士學歷是“敲門磚”。同時,科研人員個人的語言能力也是企業(yè)所看重的,較高的英文水平是人才的標配,不管是研發(fā)所需用到的參考文獻或是參加的學術會議,不可避免的都需要應用到英文語言。除開上述兩點硬性條件,人才的穩(wěn)定性也是一個重要因素,科研需要有耐心,一個項目的落地至少需要三到五年的時間沉淀。

候選人與企業(yè)是一種“雙向奔赴”的關系,一個合格的候選人也會考驗企業(yè)對科研體系的規(guī)劃,才會將自己的職業(yè)生涯跟企業(yè)的規(guī)劃“捆綁”在一起。除此之外,農業(yè)從業(yè)者對平臺的重視度也不可忽視,從行業(yè)本身來講,農業(yè)行業(yè)資金鏈的回轉周期較長,因此,資源式平臺對人才的吸引力更大,大多數(shù)國企央企以及大型農業(yè)平臺在這方面擁有一定優(yōu)勢。 人的選擇是多元化的,沒有一個標準的答案去判斷“對”與“不對”,人才對自身職業(yè)規(guī)劃的多元化,決定了其在行業(yè)里對平臺的選擇,或許是科研力量的雄厚和科研規(guī)劃的“誘惑”,又或許是新技術的創(chuàng)新,但無論如何,他們都耕耘在農業(yè)這塊土地上,為神州大地上農業(yè)的發(fā)展添磚加瓦。

魚泳泳:農民培訓、田園文創(chuàng)從業(yè)者

地域不同,對人才的需求不同。

基于內地地塊小的現(xiàn)狀,農業(yè)無法成為家庭收入的主要來源,老年人和兒童居多的人口結構也會限制人們對技術的接受度和學習能力。隨著科技水平的發(fā)展,傳統(tǒng)的農耕模式已經不能適應現(xiàn)在的農業(yè)發(fā)展,針對上述人群,一方面需要為其提供小型農機服務,另一方面,相關的基本操作知識的培訓也必不可少。因此,既能了解市場農產品需求又能“接地氣”的培訓師對內地地區(qū)來說極為重要。

在西北和東北地區(qū),農業(yè)是某些家庭的主業(yè),也是其唯一的收入來源,大多數(shù)農戶能夠掌握操作農機的方法。但是農業(yè)及其從業(yè)者,在某些時候仍然擺脫不了“看天吃飯”的現(xiàn)狀,在市場和天氣的影響下,農作物的產量和農戶收入都不穩(wěn)定,從業(yè)者的生存也會受到挑戰(zhàn)。這部分人群需要有金融、農機、市場信息以及對農資市場變動理解深刻的復合型知識人才進行引導。

從農戶自身來說,一個農戶就是一個管理者,需要對金融、農學、植保、土壤健康、市場銷售等方面有整體的了解。我們需要真正從農戶利益出發(fā)設計培訓教材、幫助其躬身耕作的新農民,也需要擁有深厚農業(yè)知識和技能的人才,真正下沉到基層,為農戶提供服務。

要實現(xiàn)“把人才留在農業(yè)”的愿景,一種方式是讓人才成為專業(yè)的農民,另一種辦法是讓其成為第三方的社會化服務公司的一員。但社會化服務大多數(shù)只能立足于本鄉(xiāng)本土,外來人“融入”度不夠、歸屬感不強。因此,管理、運營、培訓本地化的合作社,并讓其為農戶提供有價值的服務,也是“留人”的一個手段。

農業(yè)到底需要什么樣的人才?

人才興,則農業(yè)農村興。

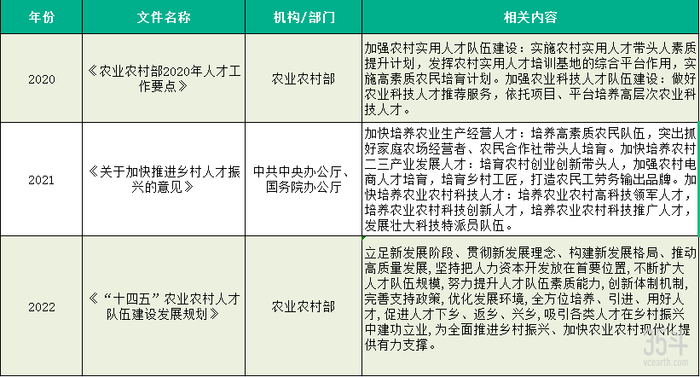

2022年01月25日,我國農業(yè)農村部印發(fā)了《“十四五”農業(yè)農村人才隊伍建設發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),《規(guī)劃》明確指出:到2025年,培育家庭農場主、農民合作社理事長等鄉(xiāng)村產業(yè)振興帶頭人10萬人,輻射帶動500萬新型生產經營主體負責人發(fā)展壯大,農業(yè)科研人才量質雙升,“神農英才”等領軍人才有效增加;農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)家超過2000人;返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員超過1500萬人,其中農村創(chuàng)業(yè)帶頭人100萬人。

《規(guī)劃》明確指出了我國需要培育和發(fā)展的人才類型,針對我國農業(yè)現(xiàn)狀,急需涌現(xiàn)一批適應新產業(yè)和新業(yè)態(tài)發(fā)展要求的各類人才,改善目前的人才結構和布局,使得我國人才供給更加有效,為推動我國農業(yè)行穩(wěn)致遠發(fā)展貢獻力量。

圖:近年來國家出臺的與農業(yè)人才相關的政策數(shù)據(jù)來源:據(jù)公開資料收集

隨著我國農業(yè)產業(yè)生產關系和生產方式的變化,當前急需解決的是人才培養(yǎng)與需求的不適配問題,其間,打破人才的各種例如地域、戶籍、人事關系等的壁壘,才能實現(xiàn)人才大流通,實現(xiàn)自我造血。人才資源庫的建立也能為解決當前問題出一份力,為人才構建一個適宜的生態(tài)系統(tǒng),對于鏈接人才供給端和需求端有著重要意義。

從企業(yè)端來說,高水平科技研發(fā)、創(chuàng)新型人才以及實用技術型人才備受青睞,一些領域人才斷層問題明顯,“人才搶奪戰(zhàn)”對于企業(yè)突破前沿爭尖端、搶占創(chuàng)新制高點,并在市場上擁有“話語權”具有決定性意義。

農業(yè),作為一個需要長期耕耘的行業(yè),需要用人單位與人才建好利益連接機制,做好遠景目標規(guī)劃,在充分尊重人才意愿的基礎上,實現(xiàn)差異化管理,激發(fā)人才內生動力,真正形成人才、企業(yè)與市場之間多贏、共贏的良性循環(huán)局面。

新時代的農業(yè)人,肩負著時代賦予的強烈使命,相信未來中國農業(yè)在千萬千萬人才的同心合力下,定能實現(xiàn)農業(yè)的“彎道超車”。