文|動脈網

健康險行業正在迎來重要轉折點。

從去年下半年開始,健康險行業部分頭部公司陸續面臨不小挑戰。據多位行業人士告訴動脈網,相關企業的“人員結構優化、業務調整正在有序進行中”。

一時之間,有關健康險企業未來如何發展的議題在行業內掀起了一波又一波討論。要知道,健康險這幾年可謂是資本追捧的“香餑餑”:僅從2020年算起,我國健康險一級市場一共發生超40起融資事件,融資總金額數百億人民幣。包括紅杉、經緯、藍馳、北極光、IDG、騰訊等在內的一眾明星資本與企業皆出現在投資方的名單中。

健康險及保險科技賽道投融資頻次,時間截止4月,圖片來源:蛋殼研究院

重金押注背后,是投資者們對健康險這個賽道的美好期待。“支付方在醫療行業具有舉足輕重的地位,其也是商業模式能否有效構建的關鍵變量,健康險就是具有巨大增長潛力的支付方。”某保險集團產品開發部副總經理王偉(化名)告訴動脈網,“這幾年健康險在政策的助推和技術變革下,正迎來結構性變化的巨大機會,誰抓住了這個機會,誰就有可能成長為數十億、百億,甚至千億市值的巨頭。這是大量資本涌入該行業的核心邏輯。”

拿到巨量資金后,健康險相關企業高歌猛進,不斷招人和進行業務拓展,在短期內也取得了不少成績。但另一方面,部分頭部企業遭遇的近況,卻在表明行業已遇險灘急流。

“去年年初行情好的時候,我所在的健康險科技公司大量招人,我也是在那個時候從傳統醫療器械領域來做創新支付。但新業務做了幾輪改動,目標卻始終不清晰,不知道要干嘛,導致公司一直砸錢,業務也不見響。于是囿于經營壓力,今年年初開始公司又不斷減員。”一位不愿透露姓名的健康險科技從業人員告訴動脈網。

數位一級市場的投資人和行業人士也一致表示,健康險的大方向是沒問題的,但目前整個行業戰略過窄、現金流過緊、概念過熱、估值過高的問題已經顯現,這些都是亟待解決的。

面對當下的挑戰,健康險行業又將往何處走?

數百億資金砸下,健康險科技在解決什么問題?

健康險并不是一個新興賽道,甚至略偏傳統,之前鮮少在資本市場有所聲音。

那為何投資機構們近年來對這個賽道展現出極高的熱情,將數百億資金砸進去呢?核心在于國內健康險賽道的市場增速和容量正迎來加速期。

根據銀保監會的數據,2020年健康險業務原保險保費收入8173億元,同比增長15.7%,增速遠高于其他類型險種。值得一提的是,近5年健康險年化增長率達到了31.4%,市場規模翻倍增長,預估2021年突破了萬億大關。

簡單來說,就是健康險賽道水大魚大:超萬億的原保費收入規模,逾30%的年化增長率,市場的整體想象空間十分誘人,加之從國外的行業演進路徑來看,賽道能夠誕生巨頭企業。

于是面對萬億健康險藍海,健康險科技企業們紛紛成立,融資也在加速。從一級市場投資的趨勢可以看到,整個健康險科技行業大致經歷了三波浪潮。

第一波是2014年到2017年,以慧擇保險、水滴等為代表的渠道創新勢力崛起,這類企業已經完成上市,且占據了該領域的核心位置;

第二波是2017年到2020年,以圓心、思派、鎂信等為代表的醫藥險閉環構建者,它們通過加大醫療服務的投入以提高醫療效率,這類企業已走到上市前夜;

第三波是2020年到現在,以保險極客、好人生科技等為代表的聚焦中后臺的服務方,主要是切入團險、風控、精算定價、運營優化等方面,這類企業普遍介于A輪到C輪,處在快速發展期。

從浪潮的先后順序看,健康險科技企業們核心解決的是三大問題:一是渠道的創新,二是服務能力的拓展,三是為保險公司提升整體效率。

“通過互聯網技術與流量帶動健康險銷售規模的提高這一方法更容易構建起商業模式的閉環。”一位一級市場的投資人劉星(化名)告訴動脈網,健康險是以規模立身的商業模式,因此渠道創新的企業能在資本的加持下快速起量,從而做大營收和估值,且往往頭部企業站穩后,市場競爭格局便很難有大的變動。“這也是做渠道創新的企業為什么率先起來的原因。”

而隨著渠道創新的企業逐漸走向成熟,該領域也逐步從增量市場轉變為存量市場,競爭壓力變大。這時候,投資機構們便將焦點放在了進行服務拓展的健康險科技企業們身上。

具體來說,服務拓展是健康險科技企業通過鏈接醫藥險各方資源,去幫助險企承接包括醫療和健康管理等在內的健康險所涉及的服務部分,核心在于資源鏈接以及提高健康險產品的落地能力。這種模式在海外已有代表企業——聯合健康,后者目前市值超3萬億人民幣。

“服務拓展更像是產品邏輯,也就是為險企完善健康險產品體系,從而用高頻的服務帶動低頻保險的售賣,以及提升用戶體驗感。”劉星表示,例如通過電子化賠付和在線溝通,保險公司的服務能夠更快捷,建立線下藥房,也能提升患者購藥體驗。

伴隨著渠道創新、服務拓展領域跑出龍頭,投資機構們逐漸押注在風控、核保、理賠等方面為險企進行整體效率提升的公司,通過精細化運營為險企帶來價值。至此,三波浪潮的興起,推動著健康險行業快速發展。

據動脈網了解,目前一級市場上年營收破億級的健康險科技公司不下10家,有的企業甚至每年的業務增速達到了100%,行業熱情持續高漲。

踩上風口后不斷起飛,健康險行業本該朝著既定的故事藍本行進。但為何此次遇到巨大挑戰,危機究竟來自何處呢?

追問:挑戰來臨,行業的問題出在哪?

從今年年初開始,部分處在一級市場的頭部健康險科技公司進行人員優化,以縮減開支來維持公司的正常運營。另外,已經登陸二級市場的部分健康險科技公司也在尋求新的變現模式。

“部分公司的財務危機或業務調整背后,暴露的還是整個行業都存在的共性問題:目前中國健康險產品同質化嚴重,在售的健康保險責任和可投保人群高度相似,差異化不足,健康險科技體現的科技屬性尚弱。”一級市場的投資人劉星表示,“健康險科技的本質是將科技應用于健康保險領域,但目前科技很難提高控費能力和健康管理水平。另一方面,險企們的需求仍集中在保險銷售規模的提升上,因此能否帶來更多客戶險企們才會決定是否買單。”

所以在健康險科技大發展的三波浪潮中,率先起勢的是渠道創新和服務拓展,內在邏輯上就是實現獲客和提高客戶粘性。基于此,健康險科技企業們當下的核心競爭力還是在獲客能力和醫療服務網絡的構建上。

“可以發現,做渠道創新的企業目前活得相對滋潤,但流量壓力較大,競爭壁壘較小,考驗的是先發優勢;服務拓展的商業模式較重,需要融資支持企業先跑起來,雖然抬高了入局門檻,但當下保險與服務的結合比較弱,頭部企業主要還是在靠賣藥撐起營收;提高險企效率的TO B企業們面臨的問題是定制化要求高、客單價有限、可復制性差等,營收體量還較小。”投資人劉星表示。

反映到具體的案例中,渠道創新以慧擇保險為例,其2018年至2021年的銷售費用分別為0.94億元、1.64億元、2.3億元和3.5億,呈現逐年遞增的趨勢,可見其流量獲客的焦慮。水滴公司則在考慮更多變現方式,今年年初水滴籌試收3%服務費以維持合理的運營成本,保證平臺正常運營下去,卻引發了網絡熱議。

而對于扎根服務拓展的健康險科技企業來說,也面臨不小挑戰。比如近期進行人員結構優化的某健康險科技企業,其在健康管理服務領域發力多年,但毛利始終偏低。據內部人士透露,過重的模式和過低的毛利導致該企業一直處于虧損狀態,每年虧損都是以億計,所以需要在一級市場不斷融錢以支撐其發展。而當融資渠道受阻時,企業就容易面臨財務危機。

“大多國內的健康險科技公司都在對標國外的聯合健康、凱撒醫療等,但我國和美國在保險制度上有極大差別。在國家醫保廣覆蓋之下,健康險還不是必需品,市場接受程度不夠高。”在投資人劉星看來,優質醫療資源集中在公立醫院,服務方更為強勢,合作通常不具有排它性,導致產品同質化嚴重,這也使得當前健康險渠道的價值遠高于產品的價值。“所以當下很多做健康管理服務的健康險科技企業實則還是在幫險企多賣保險,內卷嚴重。技術創新的價值還沒有更好的體現。”

針對此,健康險領域研究人員仲崇明建議,在后續的發展中,健康險科技企業一是要注意技術創新必須結合當前業務實際需要,不然一旦脫離實際就不可持續;二是技術創新所謂“燒錢”雖然有階段性、靈活性,但不能脫離業務賽道、財務評價上的考量。

他山之石:海外健康險獨角獸如何煉成?

從上文可知,當下健康險行業同質化嚴重,不少企業仍在靠“燒錢”換增長,這為企業的可持續發展埋下了隱患。那如何破局?這或可從相對已經成熟的國外健康險行業尋找答案。

首先需要意識到的是,與國內當前面臨的情況一樣,國外健康險的創新勢力們也都遇到過險灘急流。

比如谷歌青睞的健康險科技公司Oscar Health。該企業的目標是想像Uber改變出租車行業一樣,通過數字技術改變健康險行業,具體表現在使用數字技術簡化用戶決策流程、進行遠程健康管理、節省醫療費用等。但從創立到去年上市,Oscar Health累計虧損超十億美元。

這是在于,Oscar Health以個險業務和線上業務為主,其面臨的逆向選擇風險比傳統的健康險公司更高,這使得賠付率居高不下。為了控制虧損,Oscar Healthr一是提高保費,二是將醫療服務網絡內的合作醫生減少了一半,但其賠付率和業務虧損仍高于行業平均水平,這也導致了客戶留存率低和增長停滯。

為此,Oscar Health大力投入到保險的科技創新上,并搭建了全球第一個全棧技術平臺,這也是其技術上最大的亮點。細化來說,全棧技術平臺是將數據科學和對用戶體驗進行端到端的控制和結合,也就是通過后臺程序,實現自動收集用戶數據并對用戶健康行為進行實時干預等功能。該平臺覆蓋了大部分醫療場景,包括用戶和供應商的數據收集、理賠管理、賬單和福利管理、用戶行為研究及干預等。

一句話總結就是,Oscar Health通過數字化的技術手段為用戶提供遠程醫療服務,并主動介入到醫療護理和健康管理的環節中,從而擴充健康險企業的職能范圍,而非像傳統的企業那樣被動的充當賠付工具。

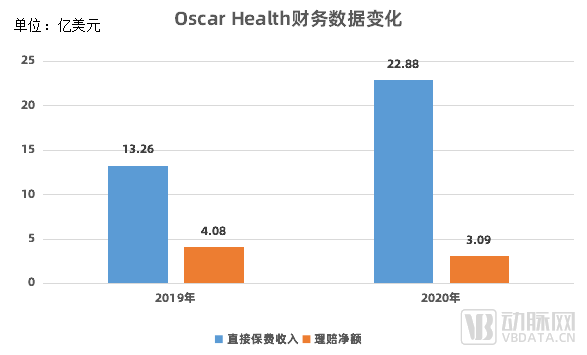

技術加持下的效果是明顯的。根據Oscar Health的財報,2019年和2020年該企業的理賠凈額分別為4.08億元、3.09億元,占直接保費的比例分別為30.77%和13.51%,這說明Oscar Health在控費環節上的能力逐漸凸顯,商業模式和技術實力得到驗證。

再比如有小型“聯合健康”之稱的Bright Health,其主推兩類健康險產品,一是Medicare Advantage(面向老人的醫保優勢計劃),二是IFP(面向自雇人士的個人和家庭保險計劃)。

在IFP的產品設計中,Bright Health主要提供青銅、白銀和黃金三個套餐以滿足不同人群,月保費依次增加,報銷額度也依次增加。在該產品中,Bright Health一手握著廣泛的醫療服務資源,一手握著購買健康險的用戶,核心也是構建醫藥險閉環。

健康險是一門規模化的生意,如何更高效率地獲得服務資源來精準匹配用戶需求是Bright Health面臨的難題。畢竟,這決定了Bright Health能否更好地節約成本。

針對此,Bright Health建立了高效能的信息技術系統,賦能其醫療服務平臺,連接保險客戶與醫療資源。另外,Bright Health推出了MOIS EMR電子病歷系統來改善患者護理體驗并提高提供者的效率。MOIS具有高度的可定制性,并具有高質量的功能,可以幫助醫療機構處理從日常診所操作到患者管理的所有事務。

同時,Bright Health推出myhealthkey功能,其是一個電子個人健康記錄(PHR)Web應用程序,該程序可使患者能夠了解最新情況并參與其醫療保健。另外,借助大數據模型將醫療和保險進行串聯,Bright Health在給用戶提供優質醫療服務的同時,根據其健康等狀況提供最合適的保險,實現“千人千面”。這些舉措在很大程度上提高了一直以來健康管理缺乏有效干預的痛點。

從上可以發現,國外健康險獨角獸成長的關鍵詞是注重預防性醫療和數據分析技術。“作為科技企業,國內目前大多健康險企業的研發投入占營收比例太少。這使得這些企業目前還主要是流量思維,做的是模式生意,各自的差異化很小。如何提升自身的科技水平,為險企獲客的同時又降本增效才能有更豐厚的利潤。”一位行業人士表示,“當然不可忽視的是,醫療數據的獲取與應用也是當下行業重要的挑戰。”

但無論怎樣,事物的發展總是螺旋上升的。對于健康險行業來說,正是在一批又一批的創新勢力的不斷突圍下,才逐漸有了今天的成績。

而隨著企業們探尋到更多的方法和解題思路,行業也必將迎來新一波的高潮。