文|聚美麗 尾瓷

編輯|曉伊

近幾年,經過諸多品牌與專業KOL的市場教育以后,“敏感肌”這一概念在消費者端已經非常普及。在種草平臺小紅書app上搜索,“敏感肌”有相關筆記172萬篇,“敏感皮膚”則有筆記180萬篇。

與其他更側重營銷的概念相比,“敏感皮膚”這個市場需求是真實存在的。比如,根據中國皮膚性病學雜志第31卷第1期《中國敏感性皮膚整治專家共識》的一組數據顯示,我國平均每3位女性中就有1位是敏感皮膚,其中20~35歲是易敏高發人群,占比超過七成。

基于這個廣袤的用戶群眾基礎,面向敏感皮膚、主打皮膚屏障修護的護膚品市場駛入“快車道”。

以電商平臺為例,將“修復敏感肌”“強化修護”“解救敏感紅血絲”“敏感肌可用”“敏感肌安心用”作為宣傳標語的產品不在少數。這些產品價格參差不齊,從十幾元到一百多元,應有盡有,且許多產品目前的銷量都已超過10w+。

在《化妝品功效宣稱評價規范》中,和敏感皮膚相關的功效宣稱,字面上只有“特定宣稱(宣稱敏感皮膚可用、無淚配方)”一項。而從市場端可以看到,很多的敏感皮膚護理產品除了敏感肌可用之外,還會把“修護”“舒緩”也作為產品的功效宣稱。

總體來看,以“敏感皮膚”為中心,相關的產品可以歸為兩類:敏感肌改善產品(包括舒緩、屏障修復)和敏感肌可用產品。

第一類產品的主要宣傳思路為“屏障受損是皮膚敏感的主要問題-本品能夠修護屏障、舒緩敏感皮膚的癥狀-主要的功效成分-真人測試圖片”,宣稱的功效,以補水保濕、修護、舒敏(舒緩)、退紅為主。而敏感肌可用產品則更偏重天然植物成分,不含酒精、不含防腐劑,主要功效為保濕、補水、滋潤。

那么,“敏感皮膚可用”和“敏感皮膚修護”之間有何區別?品牌對此如何通過功效評價試驗來證明呢?記者采訪了品牌方和檢測機構,對這兩點展開了探討。

“敏感肌護膚品”的多重含義

許多宣稱敏感肌可用的產品,會在詳情頁中對屏障修護、舒緩敏感的科普做一項宣傳內容。但在功效上,敏感肌可用與舒緩敏感本質也是不同的。

“在認定上,敏感皮膚可用、舒敏都叫功效。但敏感皮膚可用和舒敏產品不是一回事兒。”禾寶創始合伙人婭霖向記者表示。

她表示,從功效性護膚品牌的角度來看,敏感皮膚可用的標準肯定要低一些,產品溫和、配方極簡、不加重敏感癥狀、能夠減少敏感肌的額外負擔,都能說是“敏感皮膚可用”,它可以不是一個功效性產品。

但對于長期敏感、容易敏感、急性敏感的消費者,TA們更需要的是能夠迅速改善,甚至最后完全消除敏感癥狀的產品功效,那就是舒敏、舒緩。“敏感肌可用,相對于舒敏、舒緩,從宣稱的角度來看,已經弱化很多了。在監管的角度上,也像一個灰色地帶,一種擦邊球的感覺。”

此外,她還向記者介紹,在舒敏(舒緩)這一功效上,從產品的功效表現來看,也會有不同的級別。

“比如很多單品起到的是最基礎的補水作用,但有時候只要能夠快速地補上水,就會很快讓皮膚舒緩下來。”

“再往前走,就是補水以后,皮膚是不是能鎖水,長效保濕。比如一些產品可以在皮膚屏障的表面附一層大分子的透明質酸膜。在這個成膜屏障下,皮膚能夠有一個潔凈、相對封閉的自我修復的環境。這就是淺層的屏障修復,也會有一定的舒緩效果。”

“再深入一點,就是產品中的某些成分,能激發皮膚屏障的活力,促進皮膚的自我修復或者再生,再達到修復功效。再到根源,就是通過護膚品讓整個代謝功能趨于平穩,比如微生態的平衡,那就是更深入的一種調整。”

可麗金產品總監Sam也表示,敏感皮膚可用的宣稱更側重安全性,而敏感皮膚修護則更側重功效性。落到宣稱上,舒敏相當于是舒緩的作用,而退紅可能更多體現在修護上。

婭霖也提到,部分針對“敏感肌”的產品,功效上也可能會更偏向修復。從合規宣稱的角度,不能這么說,但是從產品的研究技術路線的角度,其實是這樣的研究思路。“只要產品拿到臺面上去做測試的時候,讓消費者在使用的時候感知到這樣的功效,不宣稱也是沒問題的。”

小魚親測相關負責人表示:“修護的意義比較廣泛,比如重整肌膚紋理,修護皮膚屏障等,測試指標側重于經皮失水/角質層水分含量;舒緩更偏向于緩解皮膚炎癥,有助于改善皮膚刺激的狀態,測試指標側重于改善泛紅程度和皮膚的敏感性;適用于敏感皮膚,能改善或不加重皮膚的高反應狀態,測試指標同舒緩。”

那么,在市場宣稱背后,品牌如何證明自己的產品能對敏感皮膚起到舒緩、修復的作用呢?產品功效評價試驗就非常重要了。

如何做“敏感皮膚舒緩、修復”的功效評價試驗

從前文我們能發現,目前我國化妝品行業內沒有針對敏感皮膚相關功效(修護、舒緩、可用)的官方評價方法,也缺乏對敏感皮膚的統一定義。

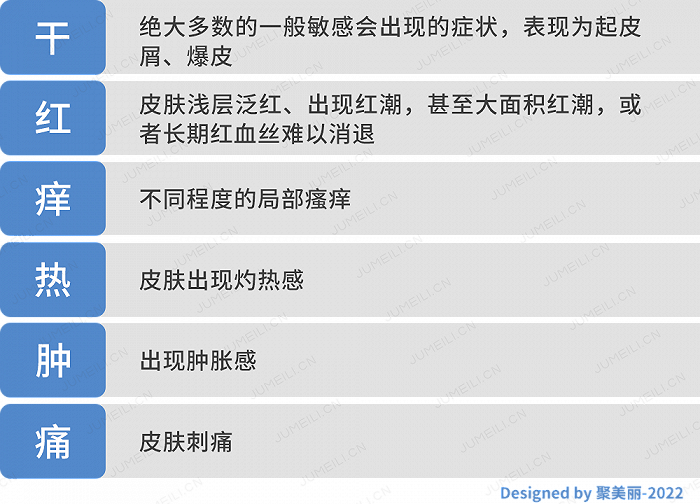

據婭霖介紹,在禾寶的功效評價體系里,對敏感皮膚是通過幾項指標來判斷的:

“這一系列的癥狀都是綜合性的。從我們的角度,這六個維度分不同的嚴重程度,在禾寶整個測評體系、標準里,都是要全面觀測的。”婭霖說道。

敏感性皮膚是皮膚對于外界刺激的高反應癥狀,根據表征可以分為不同的嚴重程度,針對各種程度,產品會有不同的配方設計、成分選擇,也需要不同的評價方法,在不同的功效程度去驗證自己的產品。

可選擇的評價標準多

對于評價標準,婭霖表示,以禾寶為例,是通過四個步驟來評價舒敏產品的功效性和安全性的。

①成分和配方:做功效性和安全性的基礎測評,在研發體系完成;

②產品的初步評價:包括微觀的細胞測試,人體斑貼檢測等,和檢測機構合作;

③小范圍的志愿者/消費者試用:往往會找癥狀較輕,或者不同癥狀類型的消費者,分別測試;

④臨床系統評估:找到醫院皮膚科的合作資源,提報合作申請,經過驗證評估,然后由醫生在門診招收符合條件的志愿者。

“這個評估的過程很多時候不是由品牌方完成的,而是跟醫院合作,就是醫院門診的大夫,以至少28天為1個皮膚周期,分階段試驗評估。”婭霖提到,在所有的測試中,臨床系統的評估是成本最高的。

據她介紹,臨床試驗的成本來自于以下幾個方面:

1、臨床試驗的要求相對來說更高,需要遵循人體功效評價試驗系統,還要符合醫院臨床倫理的要求;

2、癥狀復雜程度更高,可能會出現由基因性質帶來的頑固性敏感;

3、醫院、皮膚科醫生會有專業的研討會議對臨床試驗能不能做進行判斷。

“在醫院體系做的類似臨床觀察類的人體功效測試,費用非常高。不只是測試本身的投入,產品本身在敏感病癥的治愈或者輔助治愈的機理上,需要有研究表達。產品水平和規格是不是可以拿到進入臨床測試的通行證,這是更為昂貴的成本。而這不是多數品牌能夠去做的事。”

對于希望投身敏感皮膚賽道的其他品牌,婭霖也給出了自己的建議:“我認為在功效測試這一關,真正的成本在于如果產品質量是過硬的,那選擇適合產品的功效檢測方案,在價格范圍內做功效評價試驗,這是必須的。但如果產品本身不好,功效評價試驗反反復復去做,也會有很大的花費。品牌能夠做到每一步踏出去以后,不用返工,那么已經就是非常好的成本控制了。”

成本浮動空間大

測試標準的不同,一定程度上代表了成本的浮動空間會比較大。

“目前宣稱敏感皮膚適用的報價是20000元,采用的方法是消費者(敏感肌人群)使用測試問卷調查。”小魚親測相關負責人表示。

“圍繞敏感肌的各種功效檢測,少則一兩萬塊錢,做很簡單的細胞實驗,高的二三十萬也有。如果是對于系統性、臨床觀察類的功效評測,一二十萬的花費是肯定要的。”婭霖介紹道。

“而對于法規規定的人體功效評價試驗或者消費者試驗,檢測機構的硬件條件、知名度/市場背書、測評方案都是影響人體功效評價試驗報價的因素。具體來說,以人體功效測試舉例,其實有很多可以選擇的空間,做30例樣本還是60例,要不要做對照組,都不是固定的。”

“但是,市場上大多數的品牌不會按照嚴格的標準去做功效測評,產品也并不具有真正的功效基因,只是想蹭一個敏感肌的熱度。這樣的品牌面對門檻較高的人體測試的時候,就會望而卻步,不想投入。產品本身產品力多強,品牌也不知道,一旦涉及到做強功效測試的時候,可能就會走歪門邪道,甚至把檢測機構也拉下水。”

而據多位業內人士表示,不僅無論是修護還是特定宣稱都需要做人體功效評價試驗或消費者試驗,會面臨很高的成本,有觀點表示,這些成本主要來源于在實驗中需要招募的志愿者。

功效評價的志愿者招募困難

“目前來說,做人體功效或者消費者使用測試,志愿者在整個功效檢測中費用是比較高的,這也是人體功效檢測費用比較高的原因。”小魚親測相關負責人表示。

廣東博溪生物科技有限公司副總經理李瀟表示:“在法規的要求之下,人體試驗的志愿者招募環節成為必選項,而人體試驗周期較長,回訪頻次相對也較高。加之臨床對于特定皮膚問題的判定標準與消費者的主觀膚質判斷會存在一定差異,會造成此類志愿者招募困難,也會一定程度上導致檢測成本上升。”

“敏感肌的功效評價確實對膚質是有要求的,但是因為有敏感需求的人群比較多,所以還是比較好招募的。”婭霖認為,“要說志愿者不好找,還不如說是不是大家都不愿意當自愿者,品牌能不能讓志愿者愿意把自己的皮膚交給你”。

此外,她也提到,對于敏感肌功效評價的志愿者招募,需要品牌做好更多的準備。

比如:①產品準備,即研發和初步的測試;②讓志愿者了解到產品的專業性,包括產品本身的專業性背書;③測評方案夠不夠專業,有沒有一對一的咨詢顧問/老師,“一旦消費者在使用過程當中有任何的問題,隨時都可以找到我們。品牌快速地幫受試者解決問題,會讓TA們更有安全保障感”;④評價結束后,可以對志愿者提供一些后續護理方面的建議。

“28天的整個測試周期,已經足夠真正好好做功效測試的品牌對志愿者進行非常充分的了解。有這樣一個比較專業負責任的功效評價準備,志愿者其實是不難找的。”

從市場端的角度看,敏感皮膚、皮膚屏障修復等確實是一個需求龐大、消費者教育成熟、入門檻更低一些(相較于美白和抗衰老)的品類賽道。所以這兩年,也有越來越多品牌沖進這條賽道。

但從前文,品牌與檢測機構關于不同的概念宣稱、功效評價試驗的發言,我們可以看到,敏感皮膚可用與皮膚屏障修復其實是兩個含義,在產品的功效上也有區分。而且,其宣稱相應的功效評價試驗也沒有那么簡單,從標準到成本,品牌需要把控的地方不少。但這點是繞不過去的,否則產品根本經不起專業KOL與消費者的質疑。

來源:聚美麗