文|音樂先聲 朋朋

編輯|范志輝

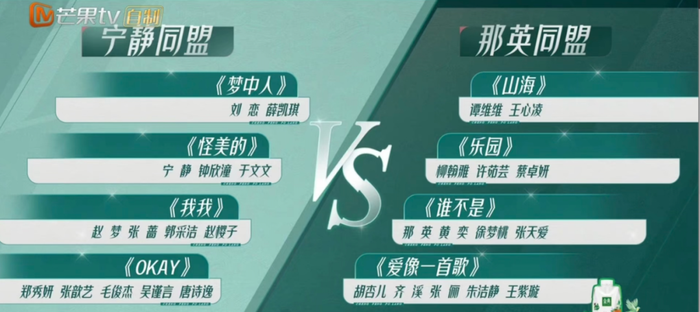

6月10日,《乘風破浪》(以下簡稱《浪姐3》)更新第4期,那英同盟和寧靜同盟重組對決,并完成了二公選曲。

在“年少時的夢想”主題下,鄧麗君《愛像一首歌》、王菲《夢中人》、蔡依林《怪美的》、王嘉爾《okay》、草東沒有派對《山海》、與非門《樂園》、常石磊《我我》、金池《誰不是》等8首歌進入候選名單,“二公選曲”也登上熱搜。

《浪姐3》的公演選曲之所以被格外關注,自然跟一公演出的爭議有莫大關系。上周五,一公舞臺結束后,節目的負面評論大增,從選曲到演唱,網友們通通不買賬,直指節目選曲太差。第二天,#一公 難看#就登上微博熱搜文娛榜的第一位。

那么,《浪姐3》的選曲到底出了哪些問題?而在爭議背后,到底是誰在決定音綜選曲?

《浪姐3》的選曲問題出在哪?

“我只覺得劉戀很聰明。”

網友“阿雯“在看完最新一期的節目,沒有覺得好看,也沒有覺得難看。她對節目最深刻的記憶點是,劉戀作為那英的“軍師”,指導著姐姐們進行選歌。看完節目以后,習慣性地刷微博,阿雯才看到了微博上的負面評論。

有人說“歌曲不好聽”,有人說“選的歌曲實在太迷”,還有人說“浪姐要高開低走了。”作為完整追過三季“浪姐”和一季“披哥”的老觀眾,阿雯仔細想想,覺得這一季的歌確實不如以前好聽了。

對于樂評人木一來說,這一次公演的歌曲也僅有二三首達到了預期,例如《羞答答的玫瑰靜悄悄地開》。得益于許茹蕓與那英聲線相得益彰的對比,一個婉轉,一個利落,許茹蕓擔任“羞答答的玫瑰”的角色,那英則像是玫瑰的追求者,反而為歌曲帶來了情緒上的張力。

“當我們看待像《浪姐3》這個體量的綜藝節目時,評價舞臺的維度是復雜的,僅用選曲一個指標來評判有失公允,”木一告訴音樂先聲,“然而,選曲這個環節往往會影響整個節目的品質。”

此前,《披荊斬棘的哥哥》的音樂總監陳偉倫在接受專訪時,曾經提及他的選曲三個選曲策略。第一、不太想去選熱歌。希望能帶給觀眾“驚喜”。第二、希望歌曲多樣化。有回憶殺的、經典的,也要有創新的。第三、排除了那些唱跳類,像是韓團類的歌。

縱覽《浪姐3》第一次公演的八個舞臺,一定程度上也延續了這個策略。

首先,第一次公演8首歌曲,除了走紅于短視頻平臺的《霧里》,都不算是常規意義上的“熱歌”。像《要你管》、《你不要擔心》都是首次出現在音綜的舞臺上;《自己》、《野薔薇》則屬于實力唱作人相對小眾的口碑之作;《情書》、《羞答答的玫瑰靜悄悄地開》頗具國民度,只是在近幾年的流行趨勢中鮮少被人提起;《談笑一生》更多留在了70、80后的記憶中,在年輕人之間鮮有知名度。

另外,8首歌曲發行時間橫跨近30年,最早發行的歌曲為《談笑一生》,發行于1993年,最晚發行的歌曲為發行于2021年的《霧里》,節目組還想延續一邊致敬經典、一邊熱歌創新的一貫策略。同時,舞臺也沒有僅僅局限于唱跳,《野薔薇》是樂隊表演的形式,《你不要擔心》以一種接近舞臺劇的形式呈現。

但就最終的呈現效果來看,《浪姐3》的不好看在于并沒有將這些選曲策略向前推進一步,最終的呈現效果顯得十分“平庸”。

一方面是選歌上的“平庸”。新歌的選擇趨于保守,老歌的亮點也顯得不足。

例如,第一季中姐姐們演繹了頗具話題度的《大碗寬面》,歌曲在搬上舞臺之前就累積了超高的話題度,在舞臺上與姐姐們的氣質形成一種反差;還有讓人眼前一亮的《艾瑞巴蒂》,用樂評人耳帝的話說就是“《艾瑞巴蒂》雖然唱得難聽,但難聽出了風格與記憶點。”而這一季的新歌《要你管》呈現出的舞臺就顯得太過中規中矩,掩蓋了姐姐們身上差異化的特點,難有驚喜之感。

而對于那些耳熟能詳的老歌,改編也顯得勁頭不足。《自己》、《你不要擔心》的故事感可以對標之前的《玫瑰少年》,《野薔薇》的精神內核也可以對標之前的《蘭花草》,但是這一季忽視了歌曲內涵和價值的深度挖掘,反而過分強調了舞臺的舞美設置。在觀眾看來,對于歌曲難以共情,顯得徒有其表。

另一方面是演繹上的“平庸”。姐姐們的演唱后期被拉出了一條基準線,實力歌手沒有用武之地,非實力歌手的特點也被弱化。實際上,此前的《浪姐》舞臺上,也不乏小眾歌曲的存在。《女孩與四重奏》、《這是因為我們都能感到疼痛》、《龍虎人丹》等等,但姐姐們都通過個性化的演繹賦予了歌曲新的活力。

而在這一次的舞臺上,吳莫愁、譚維維、張薔都不可避免地呈現出了一種“遷就”之感。在最終的呈現上,姐姐們的表現并沒有明顯差別。但是,就《浪姐》這個節目本身而言,觀眾并不期待選手們的最終成團出道,而是期待舞臺上“千人千面”的演繹。

“確實沒什么記憶點,只記得《談笑一生》”阿雯說,“因為王心凌特別火,所以我特別注意了一下她唱什么。”

誰在決定音綜選曲?

其實,音綜節目的選曲是一門大學問。

作為流行工業打造的產品,每一期節目要呈現多首音樂作品。在節目總時長固定的情況下,歌曲的時長被壓縮,“市面上音樂作品多為4-5分鐘,在綜藝節目中至多是2-3分鐘”,音樂制作人耿楚告訴音樂先聲,“而且,這短短的兩三分鐘,還要呈現出言之有物的歌詞,要有讓人驚喜的旋律,還要有歌曲完整的視覺包裝。”

這樣“半快餐”的形式,實際上非常考驗選曲的功力。

樂評人木一也表示,“音綜的選曲要么有超強的音樂性,要么包含某種意義,要么具有一定熱度,否則觀眾難免會質疑為什么要如此選歌。”

近幾年,隨著《歌手》《中國好聲音》等純粹比拼演唱的競演音綜逐漸式微,“音綜+”的形式則變得越來越多,或瞄準一類音樂風格,或鎖定一個概念企劃。由此一來,音綜的選曲勢必根植于節目定位。

就《浪姐3》而言,節目有以“三十而悅”為核心的一套完整概念,強調關注女性成長、聚焦女性成長蛻變的立意。如何解好節目定位這道選題,對于選曲而言是首當其沖的考驗。而節目定位也給選曲帶來了重要的傾向,即所選歌曲需要能體現女性的人生態度和自信之美。

“音綜節目需要有信息內核、價值觀、故事線,三者共同構成節目的概念,選曲必須要完整地貼合。”耿楚說。

同時,選手的個人素質也需要權衡。就《浪姐3》而言,選手涵蓋到歌手、演員、運動員、舞者,選手之間的演唱水平本就具有差異,在選曲時,既要保障選手實力的發揮,又要保留選手的個人特征,還要保證聲音的現場感染力,確實不是一件容易的事情。“《浪姐》三季以來,這都是一直存在的老問題。”木一說。

除此之外,選曲還要不可避免地直面版權問題。“我們做節目的時候,在需要改編和二創的情況下,因為版權價格問題,會犧牲一部分很有可能性的歌曲。”耿楚說,“這無可厚非,綜藝節目打包購買版權是版權公司最重要的收入來源之一。”

木一卻認為,盡管版權壁壘確實存在,但實際上也不會因此選不到好歌。“第一季時,《浪姐》的許多廣告投資都是在節目播出后才入場,節目也選到了《女孩與四重奏》這樣的歌曲,一看就不會被開出天價。”據悉,《浪姐》第一季以B級招商,播出后再提升至S級,而網傳總冠名靠4000萬“撿了便宜”。

相較之下,《浪姐3》并沒有版權成本上的明顯縮水。在木一看來,《浪姐3》最主要的問題是需要進一步打磨選曲的策略。

從受眾端來看,音綜選曲也面臨著一個越來越沒有審美共識、越來越多個性化喜好的受眾市場。

“《浪姐3》作為面向大眾的節目,更要追求大眾的口碑,而大眾的口碑又是很玄妙的。”木一說,“不過,大眾也是最公平的。”類似的觀點也出現在耳帝的《第三季一公觀感》一文中,“不要低估了這個系列節目的觀眾的欣賞水平,僅從第一季、第二季、哥哥第一季這三季音樂的觀眾口碑來看,他們的眼睛是極其雪亮的。”

對于“好”沒有共識,但是對于“差”卻能統一態度。這也是音綜節目在制作過程中不得不面對的輿論環境。

就音綜選曲的現實情況,在節目和市場之間搭起橋梁角色的是音樂總監、導演團隊和策劃團隊。如此一來,在一檔綜藝節目的幕后就始終存在著音樂總監與導演團隊、策劃團隊的“選歌博弈”。

“音樂總監的職責實際上僅僅是為綜藝節目的選曲品質提供專業的意見和指導,對節目播出的效果、受眾市場的洞察還是依靠節目組。”耿楚說。“我們盡可能保存節目的音樂性,這需要在選曲和制作上留出足夠的時間和空間,但整個產業鏈對我們的要求是要快、要契合市場。這在整個節目制作過程中,需要不斷拉扯,保持平衡。”

與此同時,導演組與音樂總監的溝通就顯得格外重要。耿楚認為,音樂總監的工作第一步就是“要和導演組達成節目音樂內容的共識”。然而,雖然二者的出發點都是為了節目,但是音樂總監關注選曲的音樂性和專業性,導演團隊與策劃團隊卻要對市場接受度負責。立場不同,考慮要素不同,最終呈現出的節目選曲實際上是綜合考量、多方博弈的結果。

“不同平臺、不同節目組對于音樂總監的用法不同,自由度也不同,有時話語權大些,有時只需要為導演組提供服務。我們團隊是很傾向于共同創作節目內容的,成功的音樂綜藝一定是人歌合一,而不希望只提供編曲服務。”耿楚說。

總而言之,綜藝節目的選曲并沒有想象中那么簡單。

在外部,考慮到節目定位、選手素質、輿論大環境、版權壁壘;在內部,需要各方意見的碰撞和拉扯。而綜藝成功的選曲也沒有決定性因素,也不能僅僅依靠一兩個人的成功經驗,選曲上的成功似乎更像是“天時地利人和”的幸存者偏差。

結語

音綜走到了格外艱難的一年。

招商遇冷,文娛監管進一步加強,音綜愈發成了是一門不好做的生意。而就音綜選曲而言,整個行業對于歌詞文字的高敏感度,始終是存在選曲上不言自明的掣肘。由此,編曲、舞臺所表現的誠意就顯得格外重要,而這一部分也是目前許多綜藝需要加強的短板。

木一認為,選曲是“平衡的藝術”,“要平衡大眾與小眾、流行與藝術。”從現有的經驗來看,“選曲的最上策往往是那些具備流行潛質卻因為缺少平臺尚未大規模傳唱的作品,那些在樂迷圈已有知名度卻尚未更上一層樓的作品。”

而站在制作人立場,耿楚則認為,綜藝節目最重要的就是自身的“價值內核”,成功的選曲往往僅僅把握住了最核心的節目價值觀,“節目組在選曲時候,必須要保證有‘銳度’的故事線的延續。”

對于綜N代而言,節目組應當考量的是如何在現有的價值內核下,從音樂的深度上更近一步,在節目選曲和編曲上帶給觀眾更驚喜的視聽體驗,而不是在廣度上做文章,“為了創新而創新”往往會適得其反。

“熱議話題只能給音綜帶來一時的熱度,音綜必須回歸音樂品質本身。”木一說,“哪怕僅是從收益層面進行考慮,好作品也會帶來給節目組帶來長期的版權收益。我們并不會總回溯舞臺,但是音綜生產的好歌我們會一直聽下去。”