文|解碼Decode 袁喜樂

愛奇藝與抖音關于二創內容的合作,其實藏有一定的必然性。

去年在互聯網視聽大會上,長視頻集體控訴短視頻平臺二創侵權,雖有「大炮射蚊子」的嫌疑,但歸根結底還是利益糾紛。

當然這也不怪長視頻平臺矯情,高昂的內容成本實在拖累,愛奇藝直到今年才依靠裁員拿下了首次盈利。

而且,相關法規去年已經明確界定了「二創」的法律性質,規定“短視頻不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段”。

換言之,短視頻今天除了合作已無其他路可走。

同與搜狐視頻達成的合作類似,抖音在官方公告中稱,與愛奇藝將圍繞長視頻內容的二次創作和推廣等方面展開探索。愛奇藝將向抖音集團授權其長視頻內容(包括迷霧劇場等優質劇目),可用于抖音、西瓜視頻、今日頭條平臺用戶的二次創作。雙方對解說、混剪等做了具體規定。

由于雙方沒有公開合作條款的具體細則,外界也無從判斷愛奇藝具體能獲得哪些實際利益。抖音的獲益則顯而易見,“3分鐘看電影”、“XX追劇”等短平快形式得以保留,但今后可能要附上正片導流鏈接。

版權之爭的背后從來都是商業利益的博弈,這一點在任何市場都是如此。從這個角度看,愛奇藝與抖音、搜狐視頻與抖音提供了一種解決紛爭的辦法。各方利益暫時得到妥協和平衡,只是這種妥協和平衡能否長久?

01 別太指望短視頻導流

在愛奇藝與抖音的合作細節里,有一點可以明確的是,愛奇藝試圖將抖音制造成給自己長視頻內容導流的一個途徑。

用戶在抖音上刷到了一條二創影視作品,被劇情吸引進而通過平臺鏈接跳轉到愛奇藝觀看全集。這種模式理論上來說存在且可行。

短視頻平臺上存在大量的“三分鐘看完一部電影”,抖音流量較大的內容類型之一便是影視類,“巨量算數”此前在2020年公布的《抖音用戶畫像報告》顯示,影視類內容繼演繹、生活、美食內容,為抖音用戶第四大偏好視頻類型。

《2020中國網絡短視頻版權監測報告》也曾統計,僅2019年至2020年10月間,就累計監測到3009.52萬條疑似侵權短視頻,涉及點擊量高達2.72萬億次。

這些二創內容基本可以分為4類:

1、以劇情內容為主,配以旁白解說,快速刷完電影/電視劇;

2、配合劇情內容深入解說,增加了很多原有內容之外的知識,趣味性更強;

3、結合視頻片段挖掘幕后故事,這類內容大多不涉及劇情,但也會搬運視頻片段;

4、最后是純粹的切條搬運,將影視內容剪輯成一條條片段,不做任何加工。

以上4條僅以抖音為例,在B站等平臺上的二創內容還有其它形式,比如通過剪輯、配音形成的二創作品,馬大帥、范德彪、賈貴以及鄉村愛情一直是UP主的最愛。

在長視頻平臺控訴的內容里,侵權是利益糾紛,背后則是用戶爭奪。

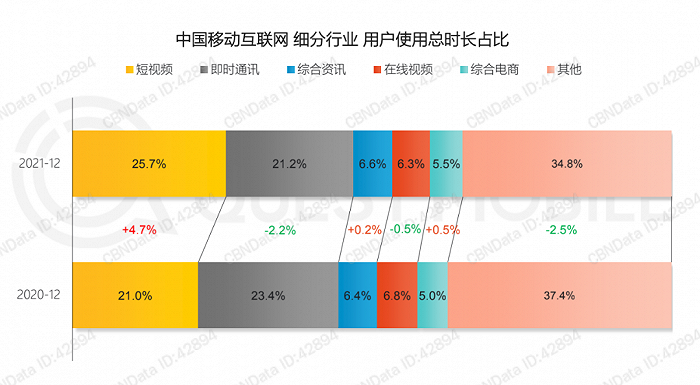

QuestMobile發布的《中國移動互聯網2021年度大報告》顯示,2021年中國移動互聯網細分行業用戶使用總時長占比中,短視頻增加了4.7%,而長視頻則下降了0.5%。

在短視頻平臺三分鐘看完了一部電影,那么他/她再去長視頻平臺看這部電影的幾率就會變小。

當然不排除有一些用戶為了觀看更完整的劇情而登陸長視頻平臺,但在短視頻平臺了解了劇情走向之后,大多數用戶會降低對它的興趣。

因此,寄望于從短視頻平臺直接導流,可能難度比想象中要大。

短視頻的消費場景大多是碎片化時間,快餐文化的愛好者很難在只有一個小時或者幾分鐘的休息時間里去觀看一部完整的影視劇。更何況,在愛奇藝與抖音合作的框架里,即使授權了獨家內容,但新用戶跳轉過去依然會被會員擋在門外。

那么,愛奇藝等長視頻平臺與短視頻關于二創的合作,最終的獲益點還是落在了宣發上。

當然,宣發也是一種間接引流,無論是新劇宣發,還是長尾內容,短視頻龐大的流量優勢可以為長視頻版權方帶來一定流量和留存,只不過依靠的是內容自身的精度和短視頻平臺的流量扶持。

換言之,在整體流量趨于飽和的今天,長短視頻平臺的合作本質上是一場流量生意。

02 版權換流量

抖音對二創內容的渴望幾乎已經寫在了臉上,影視劇內容對短視頻平臺而言最大的價值莫過于增加停留時長。15秒的短視頻和三分鐘的電影,用戶時長增加了12倍。

但是對長視頻平臺來說,用戶流失才是最危險的。長視頻平臺中,愛奇藝與騰訊視頻的付費會員數早已停滯不前,優酷則干脆不再公布。這個時候短視頻平臺對用戶注意力的截留,相當于雪上加霜。

于是才有了去年互聯網視聽大會上的集體聲討一幕,但聲討其實也是談判的籌碼。重要的是,各方利益如何得到平衡。

此前也有聲音指出,是否可以參考Youtube模式。

2007年,YouTube和Google一起被告上了法庭,原告方是擁有39家地方電視臺的美國傳媒集團維亞康姆(viacom),索賠金額十個億,美刀。

這樁官司打了數年,最終結果是Youtube部分勝利,雙方達成和解。

Youtube部分勝利的原因還是維亞康姆耍了小聰明,一邊要求打擊二創,一邊暗戳戳雇第三方在YouTube上傳“槍版”,給自家電視節目引流。

維亞康姆對YouTube的態度,就是看不慣但又打不過,甚至還想為己所用,這與今天長短視頻的糾紛又出奇的雷同。

維亞康姆和YouTube的和解,也建立在后者推出了Conntent ID體系。YouTube建立版權庫,版權方向YouTube提供原片,然后通過系統比對,發現平臺上有哪些視頻用了版權素材。版權方既可以要求刪除這些視頻,也可以選擇保留,然后和視頻作者分享收益。

顯然,后者是大多數版權方更喜聞樂見的選擇。

過去五年里,美國各大版權方由此獲得的收益達到了20億美元,成為一個新的收入來源。有了YouTube起模范帶頭作用,版權方與視頻平臺的博弈基本偃旗息鼓。

但這種收益分成模式在中國,卻很難走的通。

主要原因在于,國內短視頻平臺與Youtube商業模式的不同。雖然短視頻平臺也靠廣告創收,但并非YouTube的貼片模式,而是信息流嵌入。也就是說,如果短視頻平臺加入Conntent ID體系,就可以知道哪一個二創作者通過該版權內容獲得了多少收益,進而實現與版權方的分成。

但事實并非如此。信息流嵌入廣告的收益與二創作者無關,不是一個體系就無法使用Conntent ID。

并且,長視頻平臺的目的也不是獲得分散的不穩定的收益。這一點可以從長視頻平臺此前的訴求看出,要求刪除、屏蔽、攔截相關視頻,而非允許保留視頻獲得分成。

換言之,不要擴大傳播和分成,而是要憑借獨家版權獲得競爭優勢。只是這種競爭優勢,在長視頻內容成本的持續增長中,最終演變為短視頻平臺付費購買,成為長視頻版權攤銷的一個新渠道。

本質上同Conntent ID體系又是一樣的,只要利益劃分清楚,就沒有永遠的敵人。

03 尾聲

在用戶的價值體系中,長短視頻并非天生矛盾。

在娛樂性質上,抖音主要承擔短平快類內容;用戶需要長時間、沉浸式內容時,依舊會掉頭轉向長視頻平臺。就像電商平臺的出現不會取代實體門店一樣,長短視頻平臺在用戶的娛樂消費中互相錯位,理論上可以實現共贏。

這種共贏也未必一定要像YouTube一樣打造一個分成體系,國內長短視頻平臺采用的買斷機制也未嘗不是一個因地制宜的好方法。

只不過,這種買斷機制是否會隨著長短視頻發展而動態調整。比如長視頻的內容成本下降/上漲或者短視頻的流量激增,商業環境的變幻也影響著具體合作細則。

以及愛奇藝與抖音的合作中,并沒有出現長視頻最看重的一個詞「獨家」。也就是說,愛奇藝未來還有可能授權給其它短視頻平臺,別忘了快手的股東里還站著百度和騰訊。

當然,對于長短視頻而言,一個暫時可行得到各方首肯的模式實屬不易,留給整個行業的問題依舊很多,不過至少它在往好的方向前進。

參考資料

[1] 平臺破冰,二創解凍,遠川研究所

[2] 中國移動互聯網2021年度大報告,QuestMobile

[3] 愛奇藝授權抖音二次創作,探索影視版權使用規范化,浙商證券

[4] 抖音愛奇藝“和解”牽手,是長短之爭的暫停鍵嗎?,一千二百字

[5] 視頻版權“零和博弈”困局,YouTube走得通嗎?,Tech星球