文|音樂先聲 丁茜雯

編輯|范志輝

7月28日晚,正值香港當紅男團MIRROR第四場紅館(即紅磡體育館)演唱會開唱期間,一面重達600公斤的顯示屏突然墜落,擊中兩名閃避不及的伴舞,造成近十年來最嚴重的舞臺事故。

直至7月29日官方消息顯示,初步調查涉事屏幕墜落是由于兩條連接鋼索中有一條發生斷裂所致。兩名傷者中,一名伴舞輕傷無礙已出院;另一位遭遇正面擊中的香港知名舞者阿Mo則頭部及頸部傷勢嚴重,恐將導致頸部以下永久癱瘓。這對于舞者來說,無疑是致命打擊。

實際上,早在前幾場演唱會,MIRROR及伴舞團便已經遭受過不同程度的安全意外。首場彩排期間,一名伴舞人員因機關受傷;而在首場正式演出時,不僅鋼琴設備啞聲,成員江燁生也因升降臺卡頓險些墜落;第二場期間,則是成員陳瑞輝踩空跌落升降臺,造成胳膊擦傷。

值得注意的是,伴舞人員早已在首場演唱會期間紛紛于社交平臺公開表達過對設施方面含有安全隱患的不滿,而首場觀眾也早在演唱會結束之后,于現場、社交平臺提醒MIRROR方注意現場安全。

據港媒了解,MIRROR由于行程緊湊,演唱會彩排也并未做到走完完整流程,加之其背后依托財力雄厚的電訊盈科集團,卻恐因預算刪減、壓縮成本,與合作方在使用“老化”40多年的紅館上,并未真正做到對安全的重視。對于釀成的悲劇,不少粉絲也怒斥為“草菅人命”。

目前,針對各種喧囂而上的言論,MIRROR成員尚未表態。僅由其所屬公司ViuTV總經理、演唱會主辦方MakerVille行政總裁魯庭暉公開露面,奔赴醫院與媒體之間。

不過,對于MIRROR而言,這一次的演出事故不單單引起了香港社會關注,也將其真正帶到了內地觀眾視野之中。在此之前,這一香港頂流男團在內地提及程度甚少,甚至可以說是“查無此人”。而MIRROR能夠進入紅館開唱,同樣也令內地觀眾感到百思不得其解。

事實上,MIRROR的認知度和出圈度,在香港地區與內地之間算得上是具有兩極化的存在。那么,以MIRROR為代表的香港新生代,為何走不進內地市場,又離不開本土?

MIRROR的一鏡兩面

此次輿論漩渦中心的男團MIRROR,出身自ViuTV在2018年操辦的選秀節目《全民造星》,說來也是通過“101系”選秀淘汰后再成團的。

比起內地,MIRROR的組成更多由經紀人花姐(黃慧君)一手挑選。在MIRROR出道后,于2016年才成立的ViuTV可謂是傾盡全力,除開設真人秀節目,還在保有團體活動的基礎上支持12位成員陸續單飛活動,實行團體、小分隊、個人無限組合的“歌海戰術”,其中,還出現過陳卓賢與姜濤僅相隔3天就先后發布單曲、宣告個人出道的“接力”曝光。

而在這一玩法之下,MIRROR也接連打入綜藝、電臺、港劇等主流市場,直至包圓全港。而“歌海戰術”最直接的結果,便展現在2020年、2021年香港叱咤樂壇流行頒獎禮,姜濤連續兩年蟬聯“最喜愛男歌手”與“最喜愛歌曲大獎”雙獎項。

如今, MIRROR在香港的地位,屬于絕對的頂流。更多時候,香港地區認為最恰當的比方,理應是類比韓國的防彈少年團,稱其為“香港BTS”。

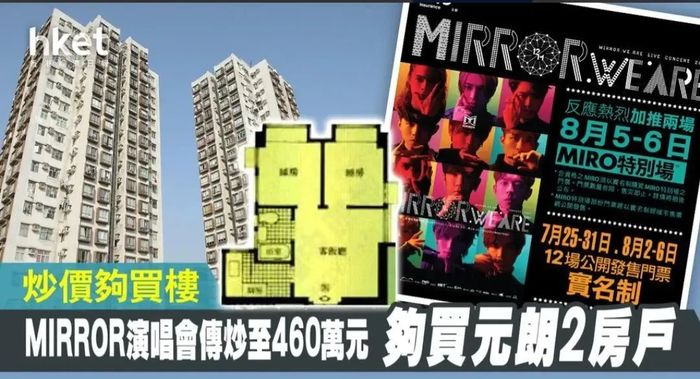

當然某種程度上,這也不算夸大其詞。早在MIRROR演唱會進行預售時,便因一票難求出現了票價炒至近44萬港元一張;而在購票實名制推行后,更有為了第一排位置炒至460萬港元一張的天價,這相當于香港元朗區一套兩居室的房價。

在香港地區,MIRROR的商業價值也體現在鋪設全港的廣告代言上,其一度被戲稱為“廣告從業員”。

根據《2021年香港本地廣告開支報告》顯示,去年香港本地廣告總開支高達294億港元,這其中本地KOL的內容廣告占開支份額高達45%,其銷售額也高達8.7億港元,按年飆升57%。而帶來最高廣告銷售額的KOL前十排名中,MIRROR成員便占據五個席位,其中隊長姜濤位居榜首。報告還提到,借由握有近百支廣告代言的MIRROR所帶來的可觀利潤,被疫情影響到的廣告業實則也已經明顯復蘇。

MIRROR所帶來的商業影響,也更為直接地顯現在其背后的東家ViuTV和母公司電訊盈科集團。據電訊盈科2021年業績報告顯示,去年ViuTV全年盈利達到9400萬港元,一轉2020年虧損1.65億港元的局面,實現了首度盈利。而扭虧為盈的關鍵,也是由于MIRROR遍布全港的高頻曝光活動。去年,MIRROR僅在廣告方面就給東家帶來了6.15億港元的進賬。

細究下來,MIRROR在香港地區的爆紅,離不開因疫情帶來的市場空缺紅利。

放在疫情以前,作為國際化都市,香港往往是日韓、歐美娛樂市場必選的宣傳重地,吸引著年輕一代追逐著新潮流,也一定程度上擠壓著本土娛樂產業的消費。

兩相結合影響之下,也給予了恰逢疫情初期出道的MIRROR成為“精神寄托”的機會。

隨著MIRROR逐漸占據本土大半江山,ViuTV與TVB這一老牌電視臺的派系斗爭也更為分明。TVB也于去年舉辦歌唱選秀節目《聲夢傳奇》,推出了姚焯菲、炎明熹等年輕偶像。其中,年僅14歲的姚焯菲還因不識姜濤曾被“鏡粉”痛批。

“鏡粉”則為MIRROR粉絲,其如今的飯圈文化,倒有脫身自2018年之際內地“秀粉”的影子,集資打投、掛黑出征等行為于一身,甚至有過之而無不及。比如,今年4月MIRROR隊長姜濤23歲生日之際,其生日應援活動鋪設全港,粉絲更是聚眾于交通地帶造成交通堵塞,引起群眾不滿后也未停止。不僅如此,“鏡粉”還會主動向品牌推銷MIRROR,以強有力的聲量占據輿論高地,這也助力MIRROR在疫情后廣告不斷,逆市成為寵兒。

但即便如此,紅遍全港的MIRROR在內地則是幾乎無人識的狀態,知名度甚至可能遠不及抖音、小紅書上的香港網紅,比如百萬博主“香港姑娘Cherry”。這種在內地和香港大相徑庭的市場認知情況,恰似團名的“一鏡兩面”。相比之下,MIRROR則更像是出道四年難相識,卻因為一場演出事故始方知。

歷數MIRROR在內地引發過的關注,除這次的紅館事故外,便是此前姜濤被比作“香港蔡徐坤”爭議,以及近期的2022年香港電影金像獎“舞臺車禍”事件。作為本屆金像獎主題曲演唱者的MIRROR,其在金像獎上所展現出來的走音嚴重、舞蹈不齊的的唱跳水平,讓不少網友認為他們遠遠不及內地偶像團體,甚至對其頂流地位充滿疑惑。

這其實反映了當下香港娛樂圈充滿割裂感的尷尬現狀。

時至今日,香港藝人走紅已經不再是四大天王、陳奕迅、容祖兒等那般,只需在港爆紅這一步就可以順勢打入內地的走紅模式。對于內地而言,實則早已從接收流行文化的一方,成為了主導流行文化輸出的一方,與此帶來的,也是對香港樂壇“停滯”的認知。

一面鏡,照兩路

不僅是MIRROR,對新生代香港藝人而言,走不進的內地與離不開的香港市場,皆是當下最真實的寫照。

一方面,內地受眾對香港樂壇一直抱有基于懷舊濾鏡堆積出來的認同感。主流平臺上,不管是綜藝或是大型晚會,涉及香港樂壇方面,藝人選擇均會與過去二三十年所謂香港樂壇的黃金時代掛鉤,如四大天王、林子祥、譚詠麟、Twins等,都有情懷紅利和時代象征意義。

據音樂先聲統計,在音綜《聲生不息》中,近80%左右的選曲發行于千禧年之前,90年以前的粵語老歌更是占據50%以上。

這些訴不盡的懷舊情懷,也與這些年香港樂壇的強勢與式微有關。上世紀70年代末,伴隨著經濟的騰飛,處于爆發期的香港流行文化開始傳入內地,在80年代以后迎來黃金時期,風靡亞洲。當時的香港,娛樂產業均走在前列,所帶來的音樂、影視等方面的文化輸出,對內地產生深刻的影響。這一時期成長起來的受眾,自然也是最容易接受情懷導向的。

在一時期成長的Z世代,更多接觸的是內娛、臺娛、韓娛等新興娛樂產業的沖擊,也就難以再對昔日輝煌過的香港流行文化擁有興趣。

這也導致大眾對香港娛樂圈的認知基本處于“被停滯”狀態。內地市場難以給予新生代的香港樂壇一杯羹,更多是流連在過去的人事物里。

不過,這門由內地主導的懷舊生意,在香港年輕一代看來充滿了古早意味,與當下的香港娛樂圈大相徑庭。如在香港網友看來,張學友唱功不如MIRROR的柳應廷,陳冠希以及金城武的顏值被MIRROR的C位姜濤“碾壓”等等,這也就不免加深兩地的認知分裂。

但相對也從側面說明,香港樂壇的式微,反襯出的是內地音樂市場在華語樂壇中的地位越來越重要,擁有了一定話語權,也無需追隨香港樂壇。像是《全民造星》便受到內地“101系”選秀造星模式和抖音等短視頻平臺的影響,賽時選曲多為國語歌曲,Rap也多為普通話。

那么,新生代活躍中的香港樂壇,又是否真的無需走進內地市場呢?從MIRROR來看,新生代們其實也對此有著一定的曖昧心理。

追溯回《全民造星》第一季,MIRROR經紀人花姐便有意識地在靠攏內地市場,除了選曲翻唱大量抖音熱門歌曲,還主動玩梗內地網友彈幕并開通節目微博,甚至提前向微博粉絲公布決賽消息邀請觀看,這也引發了香港本地粉絲不滿。花姐也曾明確表示,希望MIRROR可以前往內地發展。

不過對MIRROR來說,倒是心有余而力不足。最根本的原因,便是沒有決心徹底離開香港市場。

在香港媒體人看來,這是“香港自己的藝人”,是完全隔絕在內地市場語境之外的產物。這個現象,也同時反映在男團ERROR、女團COLLAR等新生代香港偶像身上。

去年,因綜藝《調教你MIRROR》在豆瓣收獲8.6分時,MIRROR也再度傳出試圖北上發展的消息。但粉絲“鏡粉”對此公開反對表示,如果MIRROR北上則會像楊千嬅、薛凱琪等人一樣,在審美、妝造等方面丟掉本身特質和優勢去刻意迎合內地市場,淪為內地偶像組合中的同類項。

更有“鏡粉”認為,MIRROR北上會像鄧紫棋一樣,從此“忽略”本地粉絲,這是最無法接受的。而MIRROR最終也只表示,暫以本地為主,但希望進修才藝后可令香港以外的觀眾也喜歡MIRROR。

在香港媒體人李照興看來,MIRROR相較于TFBOYS、時代少年團、R1SE等內地偶像組合,在顏值、辨識度、獨特性、時尚感等方面也略勝一籌,而內地偶像更加千篇一律。因此,也就無需北上發展。

不過,此前隊長姜濤曾兩度表示,MIRROR要帶領香港娛樂圈重返亞洲第一。而內地作為東亞最為炙手可熱的偶像掘金市場之一,必然也是繞不開的選項。有趣的是,隨著防彈少年團等韓國偶像接連打入歐美市場,時任ViuTV總經理的魯庭暉也為MIRROR設置了更宏大的市場目標。據花姐所言,“魯先生告訴我,他很希望MIRROR的歌今年(2022年)可以打入美國的Billboard排行榜。”

而MIRROR一團獨大以及粉絲大包大攬的情況,也使得香港其他新生代偶像想要在本地出頭冒尖,難度堪比上青天。

2021年,ViuTV被傳為促成MIRROR成員獲獎,將MC張天賦位于各榜前列的作品《記憶棉》運作至強行落榜,不少香港網友表示,本在商業電臺一周播放了9次的《記憶棉》,足夠躋身商業電臺的903專業推介榜,但最終公布時卻被僅播放5次左右的MIRROR成員歌曲擠占。而MIRROR的“歌海戰術”,更是在粉絲應援下,達到了“每周一曲”的頻率,不論質量如何,均能依靠粉絲經濟占據排行榜前列。

在此畸形的市場環境下,屬于非MIRROR宇宙的新生代偶像的機會,也就越來越少。像是曾比特、炎明熹等便采取了北上迂回戰術,以內地主流平臺的曝光來獲取本地市場的關注度,這也不枉是明智之舉。尤其在TVB與內地建立深度合作之后,即使曾比特同樣出身自ViuTV的《全民造星》,依然能夠獲得小試牛刀的機會。

在生存空間無法合理分配的情況下,不少從業者也改變了想法,從原本認為MIRROR帶動市場繁榮后促使樂壇人均受益的想法,逐漸明白此路不通。歸根結底,這塊蛋糕并未做大,市場總收益沒有增加,反倒僅惠及MIRROR及其相關的資方,比如ViuTV、電訊盈科集團等。

在香港著名廣告人曾錦強看來,“MIRROR的出現并沒有創造新的需求,市場總收益沒有因他們的代言之類的內容增加,是他們代言的品牌擴大了占有率。”

本就不甚之大的香港市場,生存空間也被擠壓得越來越小,留在本地的新生代也只能繼續加速“內卷”。據香港演藝人協會數據顯示,目前香港記錄在冊的藝人就有上千組,在MIRROR之下的本地發展,便是只能依附TVB,或是搶奪MIRROR舍棄的資源。

比如MIRROR的兄弟團ERROR,便被指出道三年所獲邀約越來越少,逐漸出現被ViuTV放棄的跡象。去年,ERROR成員何啟華受訪時坦言,早在2018年,就與MIRROR成員楊樂文、王智德參與過內地綜藝《這!就是街舞》海選,時至今日仍為因兩位友人淘汰而放棄晉級名額感到后悔,為未能打入內地市場而遺憾。

這也不難看出,真正代表當下香港樂壇的新生代們實則也是在為生存進行市場博弈。通關內地市場是否代表能夠在本地成功,固守本地是否會被擠壓至毫無生存空間,這都是留給他們面臨的兩難問題。

結語

回到開頭本身,MIRROR出道四年就能在紅館(即香港紅磡體育館)連開12場,無疑是在重新復述著香港樂壇興盛期時“紅館”作為唯一藝人地位認證的意義。

從許冠杰、譚詠麟、徐小鳳到梅艷芳、張國榮、林子祥,曾經的紅館因為開唱非易事成為莫大榮耀。隨著千禧年之際亞博、國際會展中心建立,加之香港音樂市場也迎來了疲軟期,即便是紅館,也迎來了演出減少的命運。隨之而來的,便是只要付費租用便可開唱,紅館也逐漸失去了行業加冕的認證意義,成為了“蝕住唱”。

香港媒體ReNews曾發文表示,MIRROR讓香港樂壇乃至整個娛樂圈重見生機,是“功不可沒的先行者”。但在粉絲經濟的糖衣包裹下,MIRROR以香港為活動重心和爆紅地點,帶來的“圈地自萌”、與外部市場割裂的情況,實則未能給香港娛樂圈帶來良性循環,僅僅是在吃盡本土市場。換言之,是靠掠奪新生代同僚們的生存空間得來的“現象級爆紅”。

說到底,香港音樂市場并不會因為單一團體和藝人的爆紅而做到真正復興,反而需要更廣闊的市場消費和影響力一同促成。而內地市場或許也可以適當與懷舊情緒割舍,不再成為所謂的港臺過氣藝人“養老勝地”。

理所當然地,無論是北上還是留港,都將會有要面臨粉絲流動、底牌抽盡的時刻。但樹挪死人挪活,機遇與風險也是對等的,在這種現狀之下,總歸還是要去闖出一條新生道路的。