文|市值觀察 徐風

編輯|小市妹

“華大從來都沒自稱企業,從華大誕生的那一天,就是個公益機構”。圍繞于此,華大向來不缺乏爭議。

近期,饒毅質疑事件再次將華大基因推到了風口浪尖。但除了尹燁“感謝指教”的禮節性回復外,華大選擇了不予評論。

爭議中的華大

時間拉回到1999年9月,人類基因組計劃第五次會議在倫敦召開,楊煥明和汪建在沒有得到政府授權的情況下,就宣布代表中國承接該計劃1%的測序任務。

如此膽大行為可謂“前無古人”。出乎意料的是,這卻得到了政府的支持,以及隨之而來的5000萬項目經費,華大基因由此誕生。

在此之后,華大又相繼完成了“水稻基因組”、“炎黃計劃”、“大熊貓基因組”等項目,奠定了中國基因學界地位。

2003年SARS來襲,病毒破譯成為最緊要工作。就在防治非典小組會議人員焦頭爛額之際,“只要華大拿到病毒樣本,幾個小時就可以解構病毒”。汪健的發言頓時語驚四座。

事實證明,汪健并沒有吹牛,華大只用了3天時間,就破譯出了SARS病毒基因組序列;耗時96小時,就研發出了檢測試劑盒,并將生產的30萬份全部捐給國家。

無獨有偶。2020年新冠疫情拉響警報之際,汪建立刻意識到這種病毒傳染的危害性,并當即決定成立應急指揮部,在新冠病毒基因組序列公布的三天后就研發出了試劑盒,一周后被國家藥監局緊急審批通過。

華大真正的轉變要從2010年開始。在從Illumina購買了128臺新一代測序儀后,在測序領域下游建立了優勢。2013年通過對CG的收購,逐步實現了基因測序的自主可控,測序價格也得以顯著下降。

但縱觀華大發展史,質疑的聲音從來沒有停止。對于董事長汪建,有人稱其為實干家,有人則認為言過于實,“投機取巧”。

首先不得不提的,還是此次“炮轟”尹燁的饒毅。同樣是科普網紅,饒毅與華大的“論戰”由來已久。

在華大是否掌控核心技術這點上也爭議頗多。由于此前采取傳統工業生產模式,被稱為“基因界的富士康”。饒毅則認為華大是靠“國外儀器試劑、政府補貼和國內廉價勞動力”發展壯大。

“打假狂人”方舟子曾在參觀華大后就直截了當地指出,“基因測定工作基本都是通過儀器進行,關鍵是要有錢買機器,不宜夸大測序的學術成就。”

2010年底,華大宣布自身有2項成果入選了《科學》雜志的“2010年十大科學突破”中,但這一說法遭到網友質疑。有網友專門列舉了這2大突破的文獻目錄,其中并無華大。最終華大不得不承認是“自己理解有誤”。

面對質疑,董事長汪建的言論也飽受爭議。“現在我們面臨很大爭議,是因為我們觀念太超前,與大家格格不入”。并將輿情風險寫入公司的重大風險提示中。

除了社會輿情,華大還要面臨業績增長壓力。當前疫情對業績的推動效應已經減弱,尋找新的增長點就成為擺在華大面前的一道難題。

愿景和現實的距離

2017年7月,華大基因上市,頂著“生物界騰訊”名號,連拉19個漲停,股價最高超過260元,成為彼時僅次于茅臺的第二高價股,一時風光無限。

就在上市敲鐘當天,汪建還為自己立了一個120歲的墓碑。有趣的是,2018年汪健曾表示,公司所有員工都必須活到100歲,并提出員工的孩子出生不許有缺陷,否則就是華大的“恥辱”。

在汪健的未來藍圖里,“萬物生長不靠太陽,立體農業不靠土壤,掌控生老病死不是夢想”、“孩子出生了,不再有地中海貧血;中國的聾啞學校,將關掉95%。”

理想總是要有的,現實卻很骨感。盡管華大目前占據國內超過30%的市場份額,但從研發費用看,2021年華大的4.87億人民幣與國際巨頭Illumina的11.9億美元相比,差距高下立判。

同時汪建還定下了“科研、科技、醫學、人人”四大戰略目標,并提出“醫學服務能到一千億,人人服務能到一萬億”。從目前業績來看,后兩大目標無疑是在“畫大餅”。

2020年是華大的“大年”,營收凈利爆發式增長,市值也登上了千億大關。但好景不長,2021年便進入了下滑通道,凈利潤同比下降30.1%。股價也從最高近200元下跌至60元附近,跌幅高達70%。

縱觀華大財報,與疫情因素關系甚大。其中醫學檢測、感染防控業務增長較快。尤其是前者,2019-2020年營收從5.71億增長至55.62億,增長接近10倍。

但曾經的主營業務生育健康板塊,近年來卻不增反降。從2018年的13.76億下降至2021年的11.92億。

隨著疫情的好轉,檢測市場競爭日益激烈,醫院等B端市場擴展難度加大,華大的增長空間遇到天花板。全球“火眼”實驗室數量擴張速度也在放緩,由2020年底的超80個擴大至近100個,年內僅增加不到20家。

同時在北上疫情嚴重的上半年,華大發布了預虧的半年報,預計凈利潤仍將下降-46.59%至-33.7%。可見疫情對業績的催化作用越來越小。

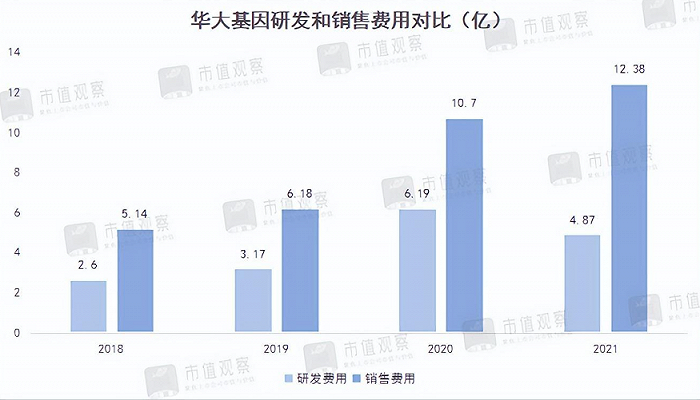

雖然營收下降,但華大的銷售費用還在不斷增多。2018年銷售費用是研發支出的1.98倍,而到2021年已經增長到2.54倍。不斷擴大的銷售/研發比例也是外界質疑的重要一點。從目前狀況看,回到2020年營收巔峰狀態的難度很大。

數據來源:華大財報

所以,尹燁做網紅的背后,與華大營收增長乏力,尋求新的業績增長點密不可分。當前華大都是清一色的B端業務,網紅帶貨開拓C端市場不失為一個優選項。

短期面臨增長困境,但華大能做的,還有很多。

比如在基因測序領域。今年6月,美國食藥監局(FDA)和國土安全部曝光了美國基因測序公司illumina多款設備存在高危漏洞的安全問題。不僅可能導致數據泄露,甚至儀器還可能被遠程操控,影響最終測試結果。對于這家全球市占率超70%的國際巨頭來說,如此巨大安全隱患也是對人類的信息安全敲響了警鐘。

“饒毅炮轟尹燁”慢慢平息,回看華大發展愿景,隨著商業活動一次次被質疑,彼時初心還能走多遠仍是未知數。

對于華大的未來,與其把主要精力放在營銷和推廣益生菌上,倒不如加大研發,集中資源做好測序儀,成為真正的“基因界華為”,這才是應對輿論壓力的唯一路徑。

距離這一目標,華大仍然有很長的路要走。