文|音樂先聲 朋朋

編輯|范志輝

Spotify的硬件夢,不到半年就醒了。

今年2月,Spotify自己研發的車載硬件Car Thing結束內測,在美國市場以89.99美元的價格正式出售。當時,官方公開表示,未來還將推出類似的設備,“如果你聽說了Voice Thing和Home Thing,請不要驚訝”。

可是,就在7月,Spotify在今年第二季度的財報中宣布停止生產Car Thing,讓人唏噓。

那么,到底是什么原因導致了Car Thing的失敗?入局車載音樂硬件,對于音樂平臺來說還是好生意嗎?

Car Thing緣何“下車”?

毫無疑問,車載硬件設備Car Thing沒能讓Spotify開上坦途。

7月27日,在Spotify的第二季度財報電話會議上,其首席執行官Daniel Ek專門針對停產Car Thing進行了說明,指出停產該設備主要有三個因素:定價、通貨膨脹和供應鏈困難。

在Daniel Ek看來,無法確定一個有市場吸引力的定價,是停產的最首要原因。“首先,我們測試了多個價格點,坦率地說,還沒有看到能使當前產品在財務上可行的較高價格下的銷量。”

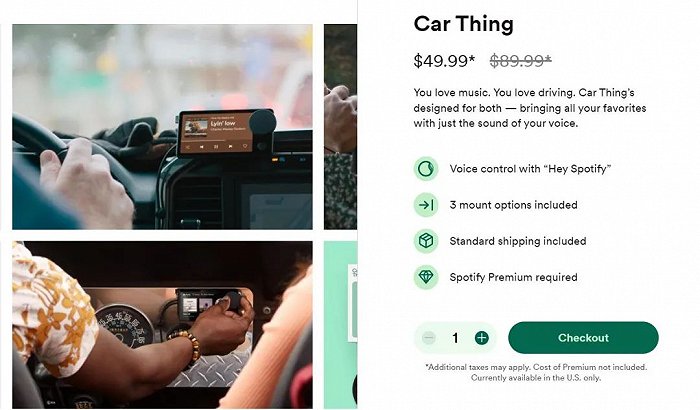

據悉,今年2月Car Thing在美國市場的首發價格為89.99美元。此時,在Car Thing的官方網站上,設備的售價已經降低至49.99美元,下調了44%。不過,價格下調并未喚起市場的購買熱情,設備并未如愿售罄。

不過,Car Thing的成本卻在持續增加。“通貨膨脹和零部件成本上升,加上訂購零部件所需的交貨時間延長,已經顯著改變了繼續進一步產品開發的風險回報。”就所公布的數據顯示,Spotify為Car Thing項目一次性投入了3100萬美元,這對本季度的毛利率影響了109個基點(1.09%)。

很顯然,Daniel Ek對于Car Thing的剖析還僅限于Spotify的內部原因,而外部環境同樣不利好這一項目的發展。

近幾年,經濟持續下滑嚴重影響用戶的娛樂消費意愿。今年4月初,英國凱度咨詢發布的一份調查報告顯示,在通脹影響下英國消費者取消了約151萬個訂閱用戶,大約有1/3的受訪者表示取消原因是“為了省錢”。

雖然在通脹的情況下,經濟環境不景氣使得用戶在娛樂消費上“能省則省”。軟件的付費訂閱尚且如此,更遑論Car Thing這一可替代性極強的硬件產品,要想獲得消費者的青睞更難。

同時,相較于賽道內已有的兩位“老大哥”——Apple CarPlay與Android Auto,Car Thing的“小而美”的戰略又一次在“大而全”的產品面前敗北。

今年6月6日,Apple在開發者大會上宣布將推出新版Apple CarPlay,并公布數據表示98%的美國車輛都適配Carplay,79%的美國買家只會考慮可以兼容CarPlay的車輛。同時,Apple汽車體驗工程部門資深經理的 Emily Schubert在開發者大會上也表明了CarPlay的野心,他們將不僅是作為車載的支援輔助系統,而是接手主導整個車載系統。

據國外媒體carscoops報道,Google也將為Android Auto推出新版本更新,優化包括顯示界面、音樂播放及導航和娛樂系統在內的多項功能。

所以說,CarPlay和Android Auto兩個先行者早就培養了車載用戶“汽車原廠硬件+大廠系統”的消費模式,Car Thing的功能就顯得十分雞肋,像是在一個功能完善的智能手機外置一個漂亮的MP3。

顯然,相較于功能,消費者更多是為它漂亮的外觀和Spotify本身的音樂情懷而買單。

那么,消費者又有多大情懷為音樂流媒體的硬件設備買單呢?只可惜,在Car Thing之前,Apple Music的實踐已經佐證了這份情懷并沒有多大裨益。

早在2017年6月,Apple Music推出了售價為350美元的產品HomePod,同樣是支持語音助手的流媒體外置音箱,與Car Thing的差別僅僅是一個在汽車內,一個在汽車外。然而,據報道顯示,到2018年4月由于銷售情況堪憂,Apple將Homepod的月度訂單數量從50萬個消減到20萬個。在2021年3月,Apple方也決定停止生產Homepod,現有產品售完為止。

總而言之,Car Thing進入市場以后就面臨內外交困的環境,停產似乎也在情理之中。

Spotify還能“上車”嗎?

Spotify為何執迷于上車?向Car Thing上線之處溯源,我們會發現Spotify想尋找硬件設備的立足點。

2017年,Spotify就開始著眼于尋找硬件高級產品經理。在招聘廣告中,Spotify解釋說意在研發的產品類似于Pebble Watch、Amazon Echo和Snap Spectacles。事實上,這三個產品差異化巨大。

其中Pebble Watch是一款智能手表,被視為Apple Watch的前身;Amazon Echo則是Amazon旗下的智能音箱,Snap Spectacles則是一款智能眼鏡,用戶可以錄制10秒視頻并在線分享。

可見,Spotify一開始并不明朗Car Thing的產品形態。經過近3年的摸索,Spotify選擇車載智能音箱這一細分領域躬身入局,而其以音樂和播客見長的內容又與駕駛場景具有天然的適配性。

與此同時,Spotify如此執迷于硬件設備,其背后是它最引以為傲的“遍在性(Ubiquity)”市場戰略。所謂遍在性,即Spotify遍及方方面面、無所不在。正如今年投資者日上Daniel EK所言,遍在性意在將一個訂閱賬號同步于多個設備,提升用戶的遷移成本,來創造平臺上最活躍的一批用戶,提升用戶的生命周期價值,降低流失率。

此前,Spotify旨在與2000余個合作伙伴攜手,來覆蓋從智能可穿戴設備到汽車,甚至是廚房電器等各類應用場景。如此看來,Car Thing更像是提升Spotify在這一戰略中主動性的開局舉措。

雖然,如今實踐已經證明了自主研發硬件設備并不容易,Spotify的上車之夢可能需要后退幾步,加強與其他伙伴的合作。

嚴格來說,早在2017年Spotify就業已通過與凱迪拉克的合作實現了“上車”。當時,Spotify入駐了凱迪拉克汽車的娛樂服務系統,用戶可以通過出廠硬件中的應用商店來下載安裝Spotify,在駕駛時依靠汽車的LTE移動數據播放音樂。同時,凱迪拉克方也對設備進行了優化,以創造無縫的音樂收聽體驗,Spotify就出現在FM和AM收音機旁邊的主音頻屏幕上。

音樂流媒體與車企合作也是國內常見的模式。8月16日,QQ音樂宣布將面向蔚來汽車推出車載杜比全景聲音樂服務,蔚來車主通過OTA升級后,即可體驗該服務。而在8月初,酷狗音樂與小鵬汽車達成了系統層級合作,酷狗音樂為車主們提供無損音質、語音指令、賬號輕松互聯、收藏一鍵同步等功能。

所以說,Spotify以及時止損的方式暫且放下硬件夢,通過合作來“上車”,將應用程序整合到汽車自有的硬件設備中,不失為當下環境中的良策。

結語

從Car Thing在硬件設備上的試水,到播客、有聲書內容的大舉發展,再到入局直播、K歌等產品,Spotify近幾年動作頻頻,其背后的原因只有一個,即在線音樂這門生意實在是不好做。

隨著傳播平臺的嬗變、大眾內容消費模式的不斷進化,音樂流媒體平臺也都先后進入了瓶頸期,不得不轉型,Spotify一直嘗試在單一的音樂內容服務之外找尋新的出路。

Car Thing也許只是一個開篇,在波云詭譎的音樂流媒體市場中,Spotify的轉型之路恐怕還需要更多的試錯。也許在未來,Car Thing卷土重來,攪動智能音箱市場,還未可知。

來源:音樂先聲