記者 | 楊舒鴻吉

公司旁邊是瓜田,背后是廠房,迎面吹來的是東海凜冽的海風。2014年,當林志鑫從上海張江搬到臨港時,面對荒蕪的土地,他不得不寬慰自己“既來之則安之”。僅僅過了8年,他帶領團隊實現了半導體國產化的重大突破。

林志鑫供職于上海新昇半導體科技有限公司(以下簡稱“新昇半導體”),是上海自貿區臨港新片區引入的第一批半導體行業專家之一。

當時,得益于張江地區的產業集聚優勢,新昇半導體的發展已經取得了長足進步。由于業務拓展需要擴大產線,公司急需另尋土地建設廠房,新昇半導體選擇了臨港。

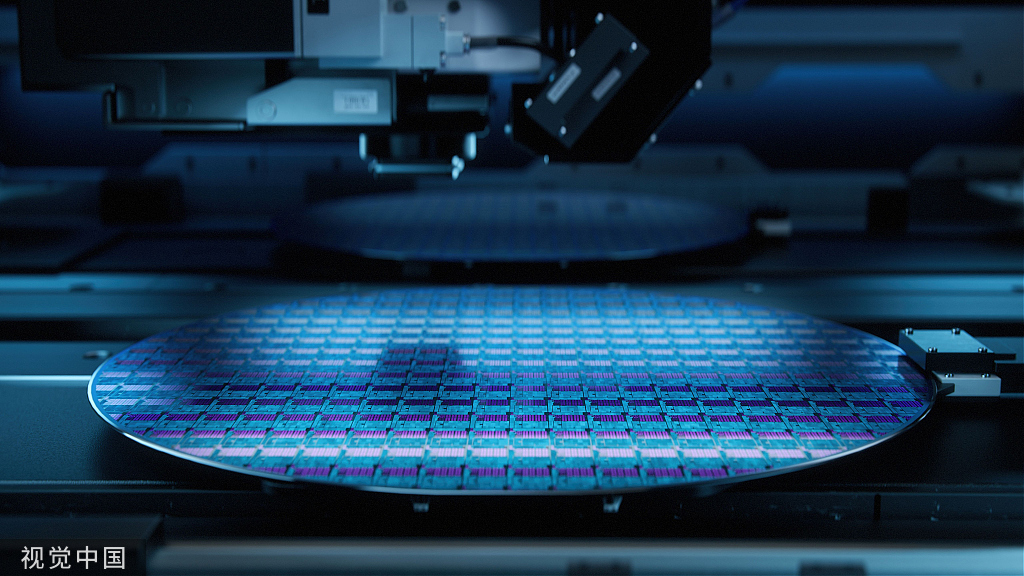

半導體硅片是芯片制造最重要的材料,是半導體產業的基石。其中,大硅片是對300mm(即12英寸)半導體硅片的俗稱。全球半導體硅片市場規模在2018年已經突破百億美元大關。長期以來,在硅片尤其是大硅片領域,信越化學、SUMCO、Siltronic、環球晶圓、SK Siltron等全球前五大半導體硅片企業占據了超過九成的市場份額。

“就好比做衣服,硅料就是布料,如果不能突破這項技術,國際供應商一旦斷供,一件衣服也做不出來。”林志鑫說。歷經三年的技術攻關,以林志鑫為代表的新昇工藝研發團隊打破了國內大硅片依賴日本歐美進口的局面。

2019年,臨港新片區的成立為新昇半導體的發展提供了嶄新的發展機遇。

2019年8月,上海自貿區臨港新片區掛牌成立。《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》提出,要建立以關鍵核心技術為突破口的前沿產業集群,其中就包括集成電路綜合性產業基地。

2020年10月27日,上海臨港新片區“東方芯港”集成電路綜合性產業基地啟動。根據規劃,在產業規模方面,園區預計2025年將達到1000億元,2035年構建起高水平產業生態,成為具有全球影響力的“東方芯港”。

三年來,臨港新片區圍繞核心芯片、特色工藝、關鍵裝備和基礎材料等領域實現關鍵核心技術攻關,建設國家級集成電路綜合性產業基地。

在相關政策的支持下,2021年1月,新昇半導體新增30萬片集成電路用300mm高端硅片研發與先進制造項目在“東方芯港”動工,該項目建成后將有望進一步形成國產大硅片的產能規模效應。

在臨港工作期間,以林志鑫為代表的新昇工藝研發團隊陸續隊攻克了幾何參數、表面顆粒、金屬污染等各項技術難關,完成數十項專利的申請,涵蓋了研發、技術、設備以及量測等方面。他也因此先后獲得“臨港工匠”“上海工匠”稱號。

2022年上半年,疫情疊加全球“缺芯”,但以臨港為代表的上海芯片主要生產區域一直保持90%以上的產能。在上海疫情最為嚴峻的4月份,新昇半導體300mm大硅片出貨量達到當時歷史最高點,累計出貨量近500萬片,此外,存儲器用硅片繼續保持歷史最高出貨紀錄。

林志鑫告訴記者,隨著越來越多半導體企業來到臨港,狹義上的國產半導體產業鏈已經基本形成,產業鏈上下游已經在上海臨港形成集聚效應。

“以前,我們的上下游伙伴企業遇到生產問題,雖然都是江浙滬的企業,但是需要耗費至少一天的時間前去解決,而在臨港的園區內,我們只需要5分鐘就能趕到供應鏈企業的廠房內現場解決問題。”林志鑫說。

目前,臨港新片區集成電路產業已集聚積塔、新昇、中微、格科、聞泰、中芯東方、韋爾、江波龍、寒武紀等各類行業龍頭或重點企業,覆蓋芯片設計、制造、材料、裝備、封測等各個領域,初步構建了集成電路全產業鏈體系。

其中,鼎泰匠芯12英寸功率半導體自動化晶圓制造中心項目、天岳碳化硅半導體材料項目、格科半導體12英寸CIS集成電路特色工藝研發與產業化項目、新微化合物半導體產線等項目順利實施推進,積塔半導體實現8英寸1.6萬片月產量、6英寸SiC0.25萬片月產能。

數據顯示,“東方芯港”已落地企業和項目160余家,總投資累計超過2000億元;在先進工藝制造、第三代半導體等領域繼續發力,形成更加完整的產業集群和產業生態。預計到2025年,12英寸晶圓月產能將突破50萬片。

從繁華鬧市移居臨港,林志鑫感到臨港最顯著的變化是人氣越來越旺,“早晚高峰居然也開始堵車了,商業配套也越來越成熟”。

集成電路的未來在于人才。林志鑫建議,未來可以將企業里的設備余量拿出來,通過產學計劃借給缺資源但不缺創新的高校學子,激勵他們碰撞出更多靈感,構建產教融合的發展生態。