文|黑鷹光伏

全球“雙碳”風潮下,光伏產業打開前所未有的發展空間。

產業大發展的“共識”下,十四五開局至今,光伏的各種變量亦在累積,各環節產能狂飆突進下,供應鏈持續博弈,價格持續上行,產業鏈各環節的競爭格局也面臨不同的變化——其中,光伏支架環節的競爭與發展顯得頗為特殊。

回溯光伏發展史,由于常年隱匿在組件背后,作為光伏電站的“骨架”的光伏支架,重要性常常被人忽略。然而,一旦考慮到光伏電站要在風吹日曬中挺立25年,電站中的任何部件就均不容忽視,光伏支架更是如此。特別是伴隨著中國光伏投資“大基地時代”的來臨,支架的技術創新及降本增效被愈發關注,跟蹤支架的發展被各方寄予厚望。

那么,目前國內光伏支架市場的競爭格局到底如何?支架環節的真正實質壁壘到底是什么?未來中國乃至全球跟蹤支架市場的發展空間有何預期?

黑鷹光伏查閱梳理相關素材與研報,以期解答“支架江湖”中的上述問題。特別要提醒,一些產業相關的基本常識將不在贅述,我們將整理核心素材和觀點,供讀者參考。

一. 整體競爭格局如何?

綜合而言,我國光伏支架市場整體仍處于混戰狀態。

其一,一直專業化深耕這一領域的企業還是少數;其二,相比硅片、組件等其它相對成熟的產業鏈環節,支架環節整體的創新投入力度要小很多,真正能持續研發投入并實現產品優化迭代的企業還是少數;其三,市場參與者仍然魚龍混雜,同質化競爭嚴重,惡意的低價競爭時有發生;其四,在全球市場具有突出品牌影響力的企業寥寥無幾;其五,登陸資本市場的支架企業仍屈指可數。

綜上,中國光伏支架環節的整體發展可謂“喜憂參半”,當然,這也是一個行業發展的一體兩面。憂的是,國內這一領域的整體發展質量與中國在全球光伏市場中的領導地位還不是很匹配;喜的是,面對未來廣闊的發展空間,特別是中國市場的巨大容量,支架領域依然有較大的創新發展預期。

從光伏支架企業所在區域分布來看,江蘇、浙江和福建三省,支架企業在全國占比最多;從企業涉足或“跨界”支架業務的過程來看,各路企業背景各不相同,比如,中信博(股票代碼:688408)于2009年成立后不久,便專注到支架領域,并在未來的發展歷程中,持續深耕和引領了這一領域的發展;其在2020年8月成功登陸中國A股科創板。

截至2021年底,中信博累計安裝量近40GW,并在全球40余個國家和地區成功安裝了近1300個項目。這家支架龍頭員工總數已超1000人,已發展為一家全球領先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統制造商和解決方案提供商。

此外,也有一些企業憑借鋼材和鋁材等基礎業務進入光伏支架領域。如成立于1998年的江蘇國強,專注于門架防護、橋墩防護等高強護欄產品研發生產,并取得了不俗業績,目前資產總額超70億,員工7000余人,年綜合生產能力達500萬噸。憑借其在鋼材制造加工方面的優勢,國強順勢進入光伏支架領域。

華鼎新能源董事長朱修鋒是從技術出身,由鋼結構設計師開始,再到造價師、項目經理及廠長,進入光伏支架領域,一干就是11年。

總部位于常州的天合光能,則通過并購直接介入支架領域并占據愈發重要的位置。2018年5月,天合光能收購西班牙知名跟蹤支架公司Nclave 51%股權。2020年7月,天合光能收購Nclave剩余49%股權。收購完成后,Nclave成為天合光能全資子公司。這也是中國光伏企業首次成功并購海外跟蹤支架企業

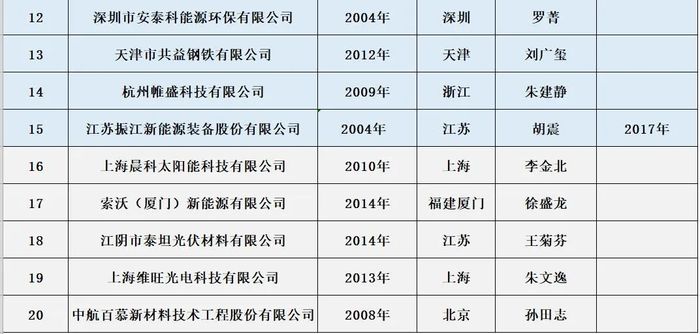

那么,國內“支架江湖”中,到底有哪些重要的參與者,黑鷹光伏綜合出貨量、產品迭代及創新力、持有專利數量、集團背景支持、是否上市及融資能力等重要考量因素,制作了中國光伏支架20強,供大家參考:

二.核心壁壘是什么?

在光伏產業鏈的各個環節,都有各自的門檻和壁壘,而且不同環節的壁壘各有不同。

光伏支架行業的進入門檻,通常包括:一、各國的技術標準、規范及認證等資質門檻;二、可融資性資質門檻;三、技術門檻;四、客戶認可與品牌門檻;最后是資金門檻。

但放眼全球市場,特別是綜合國內支架行業的競爭格局與目前發展階段來看,黑鷹光伏認為,對于中國企業而言,這一領域真正影響長期競爭力的核心壁壘,本質上是基于研發創新投入的專利權的數量與質量。

特別是相對于固定支架來說,跟蹤支架的技術難度更大,對研發、市場銷售、及地面電站項目的深度理解能力要求更高。由此,跟蹤市場的專利申請、持有和保護的重要性愈發凸顯,專利權的數量與質量對于企業能否形成長遠的差異化競爭力也愈發關鍵。

如前文述,如今國內外不同光伏支架企業的產品同質化,特別是固定支架領域的同質化相當嚴重,而產品同質化又會進一步引起惡性的價格競爭。

綜合各路企業的市場策略來看,不少領先的光伏支架企業為了應對愈發嚴重的同質化競爭,往往會通過申請專利的方式來維護自身在行業內的地位,而由于不同企業的設計方案可能是類似的,因此搶先申請專利者會具有非常大的先發優勢,節奏慢一拍的企業想要繞過先發者的專利往往要付出非常大的研發精力。

這也就不難理解,這一領域的龍頭企業要持續加大研發投入,并在專利數的獲取上也投入了更多的資源。筆者查閱財報發現,中信博在雙碳政策實施后繼續加大了研發力度,其研發費用從2017年的約5000萬提持續提升,特別是在光伏供應鏈劇烈波動,大型地面電站開發有所放緩的市場變局下,中信博依然保證并加大了研發投入,達到1.2億元,研發費用率也從3.15%提升至5.00%。

專利方面,2020年中信博遞交招股說明書時,僅有16項發明專利以及111項實用新型專利。而在2021年,中信博的發明專利數量已達到31個,實用新型專利數量則達到244個,且主要以跟蹤支架的專利為主,從專利數量來看,中信博在國內同業中已處于絕對領先地位。

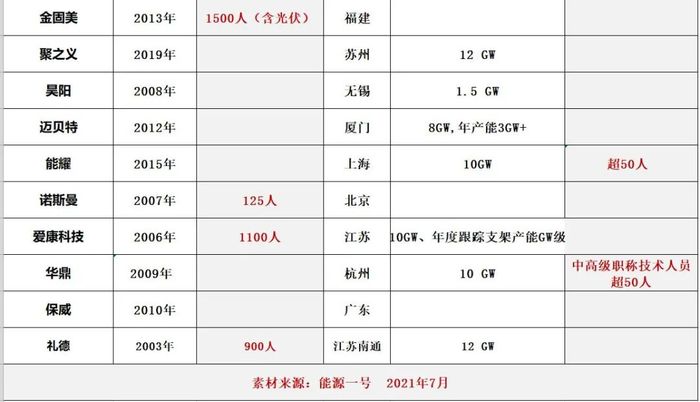

從研發團隊建設角度看,根據能源一號的一項統計,在所有知名的中國光伏支架企業中,中信博、天合光能、安泰新能源、華鼎新能源、能耀等這幾家公司的研發人員總量較高,全部超過50人,其中中信博170人以上。

三.最大的“藍海”在哪里?

過往兩年,光伏“內卷”,眾所周知。

不過,在光伏產業鏈不同環節中,跟蹤支架仍然被視為一片充滿潛力的“藍海”。

從全球過往市場滲透率來看,跟蹤支架呈現極為明顯的分化格局。以美國為代表的成熟市場,跟蹤支架的滲透率較高,已超過70%;本土企業NEXTracker和Array Technologies通過專利壁壘和品牌優勢在美國市場占據主流地位,并且2020年這兩家企業跟蹤支架產品在全球的市占率分別達到29%和17%。

此外,跟蹤器在中東市場占比也達70%,中非、北非、歐洲這些地區使用比例也均超30%,西班牙地面電站則是90%以上采用跟蹤支架,且比固定支架發電量增發15%以上。2021年,全球跟蹤支架的滲透率已經超過50%。

反觀中國國內市場,跟蹤支架僅處于發展萌芽期,近年市場滲透率尚不足20%,過往五年平均滲透率僅為10%左右;總體而言,中國作為全球最大的光伏生產與應用市場,國內跟蹤支架市場方興未艾,仍有巨大的提升空間。

我們也可以看到,中國跟蹤支架的領軍企業們在發揮其作用,帶動技術的進步和標準化,提高跟蹤支架的滲透率。比如中信博一直是光伏跟蹤支架行業標準的引領者和制定者之一,主導和參與制定多項跟蹤支架IEC國際標準、國家標準,旨在對跟蹤支架的技術、設計要求的技術規范建立行業標準。中信博每年都會迭代產品升級,推動跟蹤支架產業不斷升級向前發展。

天合光能2020年推出自主知識產權的智能跟蹤控制系統及算法,實現了中國跟蹤行業智能化技術的突破。之后,天合光能相繼發布了發電量優化建模軟件等相關產品,為跟蹤支架的高效能發展提供了保障。

中國市場跟蹤支架市場滲透率偏低,究其原因是多方面的。比如,中國的光伏上網電價大幅低于歐美等地區,這導致下游電站對初始投資成本的敏感度偏高。其二,在2017左右跟蹤支架興起的初期,市場無序發展,部分跟蹤支架廠商專業度較低,出現偷工減料等亂象,市場產品質量參差不齊,跟蹤市場陷入惡性循環。其三,曾經比較嚴重的棄光與棄風現象,也間接削弱了跟蹤支架的競爭力。

不過,伴隨產業的持續發展與進步,國內消除跟蹤支架發展“掣肘”只是時間問題。放眼當下,“碳中和”、大基地項目啟動,發電量更高、全周期度電成本更占優勢的跟蹤支架無疑將加速滲透國內市場,這被很多專業研究機構視為一次勢必到來的產業迭代。

特別是,光伏開發進入“大基地時代”,國內三北地區地域平整、光照充足,更適合安裝跟蹤支架。據筆者了解,我國首批1億千瓦大型風電光伏基地項目之一,蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目,選用的就是跟蹤支架。

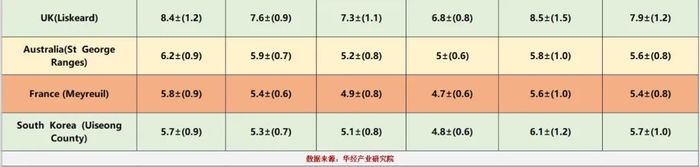

終端投資者也在發生變化!特別值得注意的是,越來越多的電站企業逐漸傾向于采用IRR等指標,而非初始投資成本來考量項目質量。據天風證券研究數據,單面組件下,跟蹤支架較固定支架發電量可提升 8-15%;雙面組件下,跟蹤支架則可以提升發電量10%-20%;目前使用固定支架的電站項目IRR約為6.89%,而在使用跟蹤支架的情形下,光伏項目的IRR可提升至7.23%到7.71%。

彭博新能源也分析,相較于固定支架,雙面組件+跟蹤器在全球93.1%的區域可以達到最低 LCOE,單面組件+跟蹤器在全球87.9%的區域可以達到最低LCOE。此外,2021上半年采用跟蹤支架系統的光伏電站項目的全球平均度電成本約38美元/MWh,明顯低于采用固定支架的光伏項目,跟蹤支架的經濟性正在全球范圍內加速體現。

此外,在棄光棄風的問題上,隨著電調峰的壓力日益凸顯,國家也在通過特高壓、儲能等方式加大風光發電的消納力度,全國棄光率大幅降低。

有專業機構預測,2030年我國跟蹤支架的滲透率有望達到40%。根據安信證券測算,即使在保守情況下,2030年我國光伏新增裝機量也會相比2021年增加一倍,而在跟蹤支架滲透率達到40%的情形下,中信博、天合等跟企業的跟蹤支架業務在國內至少有5-6倍的增長空間。

從全球市場競爭格局來看,全球前十大跟蹤支架企業中,中國企業僅有中信博與天合光能兩家。原本跟蹤支架實現完全自主研發的只有中信博一家,另一家天合光能,如上述,則是在2018年以收購的形式,將西班牙跟蹤支架公司Nclave收入囊中。

根據全球能源和金屬行業權威研究機構Wood Mackenzie Power& Renewables發布的《2020年全球光伏跟蹤市場份額和出貨量趨勢報告》,中信博(Arctech)位列全球光伏跟蹤系統出貨量第4名,市場占有率8%;這已是中信博已連續4年位列全球光伏跟蹤系統出貨量前4名,同時也是入選該榜單的唯一一家中國本土企業。

海外跟蹤市場方面,據黑鷹光伏了解,盡管受專利壁壘及品牌等影響,中國企業很難突破歐美市場,但卻在中東等新興市場得以加速突破。據華鑫證券,2020年中信博在亞太的市場份額達到35%,在中東的市場份額達到33%。

不過,未來最大的市場變量依然是中國市場,國內跟蹤支架滲透率的提升將為中信博、天合等企業的未來發展提供了巨大的想象空間。

特別是大基地項目的推進,將使跟蹤支架將在國內地面項目中得到更廣泛的應用。隨著國內企業的技術進步和標準化推進,加上全球跟蹤支架供應鏈的高度國產化,中國企業的全球市占率勢必大幅上漲,而中國跟蹤支架市場勢必成為全球矚目的重要市場。

在眾多利好因素下,業內對跟蹤支架的認可信號也越來越強:中信博在2020年上市、正泰發布AstroTracker跟蹤支架、晶澳和阿特斯同時入股跟蹤支架企業聚晟科技……種種信息表明,跟蹤支架開始打響中國光伏本土化制造的“最后一戰”。

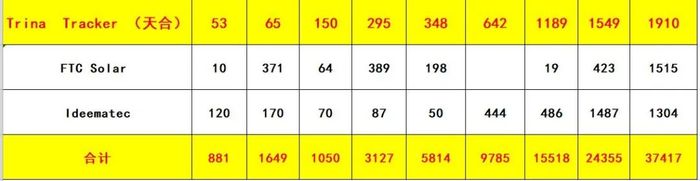

據索比咨詢的調查數據,2021年國內企業跟蹤支架中國區出貨量排名中,中信博、天合位列第一梯隊,出貨量占比TOP10總量的67%。