文|吳懟懟 耳東陳

破億了。

上映第61天,《隱入塵煙》票房邁過1億大關(guān)。

別的電影開啟網(wǎng)播,意味著票房生命走向盡頭,《隱入塵煙》相反,上線流媒體后,關(guān)于票房奇跡的故事,才剛剛展開。

抖音熱搜有話題#隱入塵煙后勁有多大#,不止一位用戶談到觀后感痛哭流涕,有網(wǎng)友用長粒米代替麥子在手上按麥子花印記致敬電影。

《隱入塵煙》最后一句話什么意思?

如何理解《隱入塵煙》結(jié)局?

《隱入塵煙》有什么細(xì)思極恐的細(xì)節(jié)?

中國真的還有像《隱入塵煙》這樣的農(nóng)村嗎?

《隱入塵煙》是否在消費(fèi)苦難?

……

這部上映當(dāng)天排片占比2.3%、票房34.9萬占當(dāng)日票房總數(shù)0.4%的片子,在上映一個半月后,伴隨著上述問題在社交媒體的激烈爭論,票房一路走高,目前已坐上「一周內(nèi)地票房榜」的頭把交椅。

這盛況很容易讓人想到2019年的《何以為家》和2018年的《小偷家族》,前者以3.77億票房成為當(dāng)年五一檔票房黑馬,后者在當(dāng)時破了日本電影內(nèi)地票房紀(jì)錄。

這幾部電影營銷發(fā)力點(diǎn)都有「苦難、催淚」,更重要的是都在社交媒體引發(fā)諸多文本內(nèi)外觀影群體之間的論戰(zhàn)。

縱觀近年來內(nèi)地上映藝術(shù)片票房口碑雙豐收的選手,發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律:在社交媒體上不引起社會性爭議的文藝片,沒錢途。

01 用抽絲剝繭的眼光在電影中找立場

中國觀眾看電影,喜歡用抽絲剝繭的眼光,在影像世界里找立場。

《隱入塵煙》剛上映時,關(guān)注面積不大,引起的爭議不小。

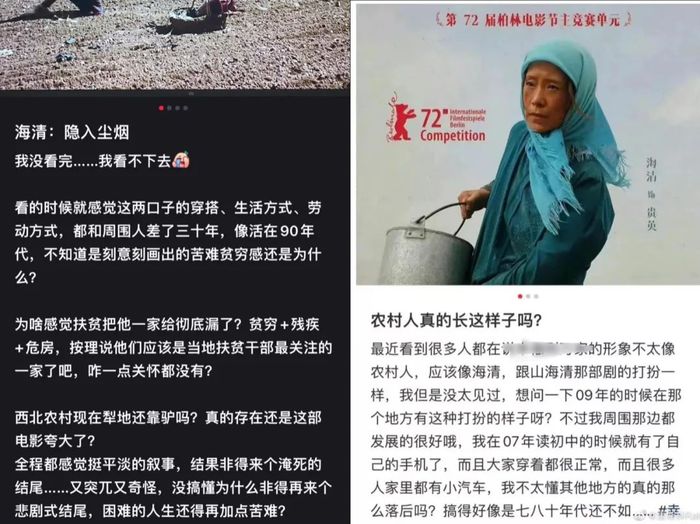

小紅書筆記中,質(zhì)疑電影苦難真實(shí)性的筆記,不是孤例。

由于電影入圍了72屆柏林電影節(jié),一部分人認(rèn)為,主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)是為了迎合評審團(tuán)偏好,將「苦難」刻意放大。

這種推論的腦回路是,中國電影屢次入圍三大電影節(jié),是上世紀(jì)八九十年代,《紅高粱》《秋菊打官司》《活著》等等,都是通過表現(xiàn)農(nóng)村生活進(jìn)而在國際上獲得認(rèn)可。自中國電影將目光逐漸轉(zhuǎn)向都市,國際影響力也日漸式微。

因此,西方電影協(xié)會喜歡的中國電影,是反映貧窮落后農(nóng)村的電影。進(jìn)而,拍農(nóng)村題材的電影,是獲獎的討巧之路。

這波爭議隨著電影排片從2%掉到0.2%漸漸淡去。

《隱入塵煙》網(wǎng)播開始后,另一種熟悉的畫風(fēng)出現(xiàn)了,電影結(jié)局時,對男主的未來語焉不詳。

他死了嗎?最后一句話什么意思?電影在苦難中痛批了哪些現(xiàn)實(shí)中的丑惡?

影像世界沒有給出明確答案的問題,觀眾試圖通過討論獲得一個確定的答案。

在社交媒體做影像留白填空題,把臺詞掰開揉碎做閱讀理解,一旦觀眾有此等行為并在抖音快手小紅書微博出現(xiàn)人傳人現(xiàn)象,這個電影的票房,基本就穩(wěn)了。

2016年全國藝術(shù)電影放映聯(lián)盟成立后,嘗試過用多種藝術(shù)片觸達(dá)盡可能多的消費(fèi)者。選片思路上,有引進(jìn)奧斯卡、戛納、柏林等電影節(jié)的獲獎影片,有新銳導(dǎo)演獲獎影片,有影史經(jīng)典重映,但負(fù)盛名的電影,在影迷群體中廣受認(rèn)可,大眾并不買賬。

藝聯(lián)放映的電影,票房百萬到千萬出頭是常態(tài)。

電影節(jié)的獎項(xiàng)光環(huán)并未能在票房表現(xiàn)上為藝術(shù)片加成多少,影迷畢竟只是小眾人群,真要貢獻(xiàn)票房,靠的還是大眾群體。

能在社交媒體上發(fā)酵無國界社會性議題的藝術(shù)片,相對能克服水土不服。

2018年《小偷家族》定檔前期,兩個主要宣傳點(diǎn),其一金棕櫚獎影片登陸中國,其二是是枝裕和電影再次大陸公映。

但電影上映后,口碑發(fā)酵靠的不是獲獎光環(huán),也不是導(dǎo)演的中國認(rèn)知度,而是片中「沒有血緣組合成家」的故事設(shè)定。

中國觀眾一面拿著放大鏡在《小偷家族》里找愛的證據(jù),一面議論「一個家的組成究竟靠血緣還是愛」。

結(jié)局時每個人的動機(jī)被拎出來重新審視,各懷鬼胎?全員惡人?假意溫情?

觀眾解讀得越厲害,電影票房越是水漲船高。

到了2019年,沒有明星加持、沒有知名導(dǎo)演、沒有大制作的「三無」電影《何以為家》,一面在抖音放12歲小男孩邊剪頭發(fā)邊掉眼淚的物料,一面釋出印有「12歲小男孩將父母告上法庭」的海報。

家庭關(guān)系,這種文化差異最小的議題,迅速在社交媒體引來關(guān)注。

父母是否生來都配做父母?《何以為家》除了控訴父母還涉及了什么社會問題?電影中的小男孩最終過上了什么樣的生活?在黎巴嫩這樣的事件是個例還是很普遍?

觀眾在討論中找答案,找親情、家庭關(guān)系和社會發(fā)展的確定性時,《何以為家》以口碑發(fā)酵的形式,成了批片宣發(fā)的標(biāo)桿。

解說、看細(xì)節(jié)、找同維理解的個體,與理解相異的人辯論,圍繞電影文本,能觸達(dá)的社會議題越有普適性,藝術(shù)片的票房與口碑,就越有優(yōu)勢。

02 不再只是拍給中產(chǎn)階級的“底層生活”

2017年,講藏民朝圣的《岡仁波齊》上映,票房主力軍集中在一二線城市,燈塔專業(yè)版的想看數(shù)據(jù)中,三四線城市觀眾加起來,不及二線城市。

當(dāng)時電影的受眾中,70.9%的人群是本科及以上學(xué)歷,工人/服務(wù)行業(yè)人員只占總?cè)藬?shù)的14%。

與藏區(qū)人民有接觸或?qū)Σ刈迦嗣裆钕鄬α私獾娜巳涸u價《岡仁波齊》,說「片子拿朝圣做文章,其實(shí)觸達(dá)的真實(shí)很有限」。

在豆瓣評論區(qū),打五星好評說看電影洗滌心靈的,是另一種景觀。

《岡仁波齊》票房1億,在當(dāng)時,與地緣文化、民族文化、信仰文化對應(yīng)的觀影消費(fèi)群,是遠(yuǎn)離敘事主體的一二線城市中產(chǎn)階層。

中國影視作品中的「底層生活」,一度被認(rèn)為是拍給中產(chǎn)階級的定向消費(fèi)。

隨著三四線城市影院數(shù)量上漲,電影宣發(fā)策略也在下沉。

從《前任3》《比悲傷更悲傷的故事》起,哭片成了中國電影票房的萬金油,抖音短視頻中情緒迸發(fā)的催淚片段,是吸引觀眾買票的利器。

短視頻極短時間、極強(qiáng)感染的特性,扭轉(zhuǎn)了以往電影宣發(fā)的思路。

從《小偷家族》到《何以為家》,觀眾在社交媒體因劇情形成的諸多討論在為票房引流,另一面,更直白、更大眾、更博眼球的電影解說,也是宣發(fā)不可忽略的環(huán)節(jié)。

典型如《小偷家族》上映后,一批帶著雞湯文學(xué)的「非主流文案」海報在網(wǎng)上瘋傳。

是枝裕和接受采訪時,曾多次說過,《小偷家族》不是一個溫情的故事,他是用自己的敘事邏輯,試圖反應(yīng)這個社會的問題。

但影迷之外的許多票房支持者,卻是被曲解電影內(nèi)核的「溫情式宣發(fā)」吸引進(jìn)入電影院。

影迷與大眾之間,圍繞著電影中心思想,又有了新的爭論點(diǎn)。

看不懂電影的人配看真電影?問題隨著電影票房表現(xiàn)越來越好,顯得格外尖銳。

觀影人群的鄙視鏈沒消失,但觀影人群的構(gòu)成,卻在幾年之中發(fā)生了不少變化。

《小偷家族》時期,一二線城市本科以上學(xué)歷人群占絕對優(yōu)勢,到了《何以為家》時期,想看用戶畫像中,四線城市已經(jīng)超過一線城市,三線城市只比一線城市少0.9%。《小偷家族》的想看用戶畫像中,工人/服務(wù)業(yè)人員占10.1%,《何以為家》則漲到了17.6%。

到了《隱入塵煙》,三四線城市想看用戶已明顯超過一線城市,工人/服務(wù)業(yè)人員增加到了19%。

社交媒體上,一面是影迷對抖音二創(chuàng)破壞電影意境痛心疾首,一面是下沉市場越來越積極卷入貢獻(xiàn)票房,譜寫藝術(shù)片奇觀。

早年拍給中產(chǎn)階級看的「底層生活」開始流動,不少人看完《隱入塵煙》后,表示勾起了農(nóng)村生活的記憶,也有人因?yàn)殡娪白屴r(nóng)村生活被看見,而選擇主動去影院貢獻(xiàn)票房。

鄉(xiāng)土情結(jié)從影片內(nèi)輻射到影片外,電影在黃土之中譜寫的詩意,到了有類似生活經(jīng)歷的人眼中,是另一種自身卷入敘事場域的感動。

從這個層面看,二創(chuàng)博眼球破壞意境,頂多算把雙刃劍。帶著專業(yè)眼光看電影,和帶著生活經(jīng)歷看電影,理解偏差在所難免。

在當(dāng)下,比起雅俗之爭孰高孰低,雅俗共同走進(jìn)電影院這件事,顯然更重要。

有的人需要文娛事件帶給自身的卷入感,有人需要通過電影了解社會人生,有人想通過電影看到問題,有人希望電影給個解決問題的方案。

一個記錄了極端社會現(xiàn)象的片子,必然會因?yàn)楦黝愂鼙娫V求不同,從而形成在社交媒體分區(qū)「吵架」的景象。

能吵起來不見得是壞事,那些只賣溫情苦情卻沒有參與感的故事,錢途更難。