文|創(chuàng)瞰巴黎 Julien Hernandez

編輯|Meister Xia

一覽:

- 根據(jù)估算,當前各國假新聞的普及率約為0.6%-7%。

- 不過,假新聞只是虛假信息的一種表現(xiàn)形式。虛假信息主要從三方面定義:事實性、心理影響和傳播程度。

- “報道缺失”和“信息泛濫”都屬于第三種定義的虛假信息。前者會掩蓋關鍵信息,后者會使不實信息泛濫成災。

- 提高民眾對可靠信息的興趣,增強他們對媒體的信任,是一個有效的應對方法。

“假新聞”時常被美國前總統(tǒng)唐納德·特朗普掛在嘴邊。這從側面表明,虛假信息已在社會中泛濫成災。雖說特朗普對該詞的使用不乏其他動機,但各國政府對虛假信息的擔憂確實存在。一旦任由其發(fā)展,人們可能會將所有問題都歸咎于虛假信息,從而引發(fā)道德恐慌[1]。

值得一提的是,虛假信息自人類誕生之初便已存在。遠古時期的神話傳說,以及20世紀美蘇之間的宣傳之爭均可被視為虛假信息。然而,隨著時代的變遷,虛假信息的傳播渠道和波及范圍出現(xiàn)了翻天覆地的變化。牛津大學心理學專業(yè)博士后研究員 Sacha Altay指出:“互聯(lián)網改變了人們的溝通方式,虛假信息的表現(xiàn)形式也隨之出現(xiàn)了改變。”Altay的主要研究方向是虛假信息和媒體信任問題。

01 三種定義

除了政府機構,很多科學家也在關注這一話題。他們旨在防止虛假信息的傳播,并試圖從心理學的角度,探索抵御虛假信息的方法[2]。然而,形式各異的虛假信息是否真的如此值得關注?答案依舊懸而未決。

要想找到問題的答案,首先要了解什么是虛假信息。虛假信息主要有三種定義:第一種是內容不實的信息(真實性欠缺)。第二種是會讓個人對現(xiàn)實產生偏見的信息(產生不利心理影響)。第三種指具有一定的真實性,但會轉移公眾注意力、讓社會輿論“顧小失大”的信息。最后一種定義以信息的傳播程度為關注點,其涵蓋的范圍較前兩者更廣。

“根據(jù)估算,當前各國假新聞的普及率約為0.6%-7%。”

核實信息的“真實性”十分容易。收集相關數(shù)據(jù),計算假新聞的普及和傳播率并不復雜。根據(jù)估算,當前各國假新聞的普及率約為0.6%-7%[3]。

這樣說來,假新聞是否引人擔憂仍舊值得商榷。數(shù)學博士、科普工作者、Tournesol算法聯(lián)合創(chuàng)始人Lê Nguyên Hoang認為,不實新聞并不是什么嚴重的問題。“徹頭徹尾的虛假信息,或是試圖蒙蔽公眾的信息并非問題的核心,在我看來,上述第三種定義所包含的種種行為,包括夸大其詞、斷章取義、轉移視線、攻擊記者、利用虛假賬戶宣揚某些觀點、挑起無意義爭端等,才是問題的關鍵”。為了證明論點,Lê Nguyên Hoang撰寫了一份科學報告,詳細描述了多種抑制信息傳播的數(shù)字化手段[4]。

02 問題溯源

Altay認為,民眾對可靠信息和政治興致缺失才是問題所在。“大多數(shù)人根本不在乎虛假信息的猖獗,畢竟,某些特定人群(如年輕的藍領工人群體)不太關注新聞或是政治時事。針對這一群體,提高他們對可靠信息的興趣并重塑信任,要比提高他們對虛假信息的警惕更為重要。”

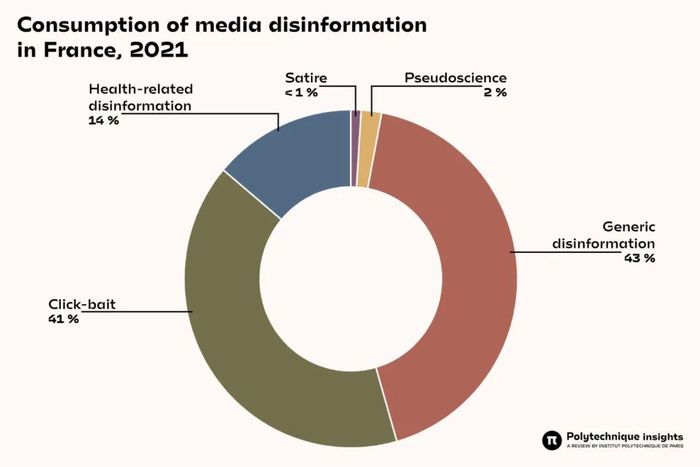

圖片來源:法國互聯(lián)網虛假信息[5]

關于如何看待虛假信息這一問題,有學者指出:個人態(tài)度和行為如何,與所讀的文章并沒有必然聯(lián)系。這一論點極具說服力,不少心理學文獻都對其進行了論證,美國行為科學家在一篇旨在改變公眾行為的報告中,也詳細地闡述了該論點 [6]。

Altay稱:“向公眾展示有關新冠疫情的研究成果或是相關風險,并不會導致人們態(tài)度和行為的顯著改變。即便人們理解并接受這些事實,在現(xiàn)實生活中,真正付諸于行動的人也是少之又少”。這種“知錯不改”的態(tài)度背后有諸多原因,如念舊、健忘、不方便、不想多費力氣,或是非理性思考等。

政界對虛假信息的打擊,與批判性思維教育的最終目標一致,即,減少錯誤觀念、維護社會安全、促進公共健康。因此,打擊虛假信息可能只是為了轉移人們的注意力,畢竟,我們攝入信息不總是為了認知目的。Altay稱:“在美國,為支持特朗普的信息所買單的人,本身就是特朗普的支持者。他們之所以閱讀這些文章,更多是為了已有的觀點尋找佐證,而不是去考證信息的準確性。”

Altay的結論主要來源于2016年美國總統(tǒng)大選期間的一項研究[7]。研究表明,人們很少會為了考究信息的準確性而去閱讀假新聞,而更多是為了強化自身觀念。

03 表現(xiàn)形式

Lê Nguyên Hoang認為,我們無須過分糾結虛假信息這一議題。在討論信息對信仰、態(tài)度以及行為的影響時,需要視情況而論。“如果只看現(xiàn)狀,大多數(shù)人行為都是良好的,但應對氣候變化,不作為會帶來嚴重后果。媒體對此類議題的報道并不充分,在我看來,也是虛假信息的一種。”

這一現(xiàn)象可被稱為“信息缺失”,指媒體不報道真正令公眾和政府擔憂的核心問題,從而產生負面影響。

Atlay進一步解釋道:“各大黨派的政治動因似乎成為了決定氣候變化議題出現(xiàn)頻率的關鍵”。“信息缺失”的另一個極端——“信息泛濫”也成為了濫用虛假信息的一大手段。“信息泛濫是指大量散播不可靠信息,通過增加人們的不確定性來削弱對某一論點的信念。”

確實,研究表明,氣候變化這一議題近幾年的媒體曝光率顯著提升[8],但不同國家之間存在差異。例如,俄羅斯官媒從來不敢質疑政府的氣候政策[9]。在西方國家,氣候變化議題面臨宣傳渠道被搶占的問題。有一些組織善于使用“信息泛濫”手段,在網上散布大量關于氣候變化的誤導性言論,甚至搶在科學機構或權威媒體之前發(fā)聲[10]。

在虛假信息這一議題上,盡管Atlay與Lê Nguyên Hoang兩位研究員各執(zhí)己見,但有一點是明確的:增強人們對媒體的信任、提升人們對可靠信息的關注至關重要。雖說我們面臨的信息生態(tài)系統(tǒng)無比龐大,但就整個社會而言,強調虛假信息的負面影響對提升社會福祉不可或缺。

參考資料:

1.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2018.1505934?journalCode=rics20

2.https://www.nature.com/articles/s44159-021-00006-y

3.https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/research-note-fighting-misinformation-or-fighting-for-information/

4.https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2022/03/Report151-dtr_022822.pdf

5.https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03167734/document

6.https://nap.nationalacademies.org/catalog/25881/encouraging-adoption-of-protective-behaviors-to-mitigate-the-spread-of-covid-19

7.http://www.ask-force.org/web/Fundamentalists/Guess-Selective-Exposure-to-Misinformation-Evidence-Presidential-Campaign-2018.pdf

8.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263774X16680818

9.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963662513517848

10.https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.191