文|35斗 陳欣雨

最近,有聚焦農業的投資人在朋友圈發文“今天到農科院掃樓,找PI。雖然跟當年讀書的心情很不一樣,但為農業做點事情的希望不減。關注農業科技創新,期待有更多農業科學家把技術轉化成產品,把產品造福于更多人。”

科研成果交易轉化是一個復雜的長周期命題,過去,在互聯網、新能源、芯片等領域發生過太多科學家創業和產融結合的動人故事。在科技興農、鄉村振興的大背景下,這種趨勢正在農業領域發生。未來,相信科學家在農業創投人群中的比例將會大幅提升,真正推動“把論文寫在大地上”這一時代賦予的使命。

如今,在隱隱爆發的農業創業賽道上,似乎也正迎來“科學家時代”。35斗盤點了15位從科研院所中“誕生”的農業創業者,以期能找到“學而優則創”背后的一些現象和規律。

科學家們為何創業?政策支持,賦能產業升級、推進產業化落地是關鍵

如今,創業賽道上,科學家的身影已不再是“鳳毛麟角”,更不會被詬病“離經叛道”。不論是一級市場上被風投機構青睞的創業者,或是二級市場上敲響上市鐘聲的企業創始人,科學家創業似乎已成為時下的風潮,他們也成為了推動創新產業落地的中堅力量。

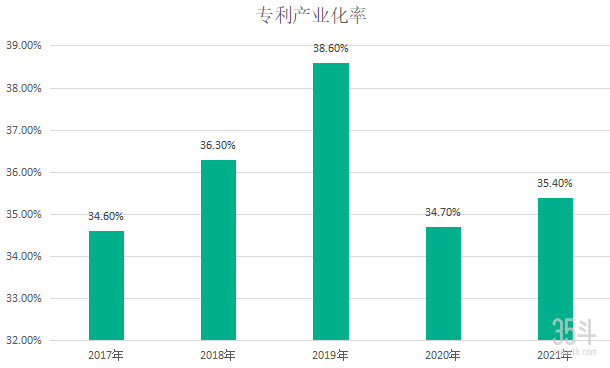

在這背后,專利產業化率也獲得了提升,近年來,在30%-40%這一區間波動的我國專業轉化率就是佐證。

圖:2017年-2021年間,我國專利產業化率,數據來源:中國專利調查報告

將目光拉到上世紀90年代,彼時的美國受《拜杜法案》等政策的推動,美國大學的專利轉化率從5%左右,翻了16倍,達到了驚人的80%。在此背景下,這部法案也被稱為“過去半個世紀美國頒布的最鼓舞人心的立法”之一。

同期,我國也嘗試過引進“拜杜規則”(這一概念是財政資助科技成果放權規則的統稱,其核心內容是將有關科技成果所有權從國家下放到高校或中小企業手中,通過加強私人產權激勵的方式來提高成果轉化的績效),1994年,我國發布的《國家高技術研究發展計劃知識產權管理辦法(試行)》就是最早的嘗試。

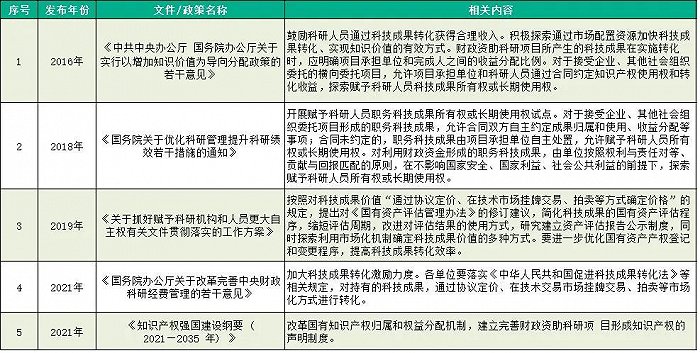

此后,我國也陸續發布了相關政策,旨在促進科技成果的轉化落地。

圖:我國發布的部分促進科技成果轉化的政策,數據來源:據公開資料收集

2022年1月,我國新修訂的《中華人民共和國科學技術進步法》(以下簡稱:《進步法》)的正式實施更是為科學家創業打下了“強心針”,《進步法》中明確表示的“探索賦予科學技術人員職務科技成果所有權或者長期使用權制度”、“科學技術人員符合條件可以從事兼職工作獲得合法收入”等內容,都在為科學家創業“鋪路”。

得益于政策環境顯露出的鼓勵科學家創業的傾向,外加創業環境變化、科技創業浪潮已然興起、投資人愈發青睞有科研背景的企業等多重因素,外部環境的不斷改善也使得科學家創業的難度逐漸下降。在農業領域中,究其內因,多位農業領域的科學家創業者曾告訴筆者,“推進項目和科研成果產業化落地”、“賦能產業升級”,是他們選擇創業的原因之一。

這一觀點在《專訪德默特:獲紅杉中國種子基金數千萬元投資,手持數千萬元訂單,應用藻類生產脂質、蛋白質》一文中似乎得到了證實,德默特創始人韓丹翔博士就表示,“在研究所工作時,一直在尋求藻類產業化的突破”。2019年,在企業正式成立后,運用合成生物學手段和先進生物制造技術創建規模化微藻細胞工廠合成功能脂質和替代蛋白正式成為了企業的主營業務。

博瑞迪創始人張嘉楠也曾表達過類似觀點,同更多志同道合的人一起,推動中國分子育種的產業化落地,這是博瑞迪從始至終的愿景。

外有政策“保駕護航”,內有初心指引前進的方向,這或許就是科學家們選擇創業的重要原因。

科學家創業,為何頗受資本青睞?

在產業中深耕的科學家,正讓自己成為一塊“磁石”,在吸引資本的過程中,也讓自身變得強大。新一輪的科技革命和產業變革即將發生,將“科學價值”轉變為“經濟價值”,也是讓創新成果不再被束之高閣的、行之有效的方式之一。

圖:35斗統計的15家企業所獲投融資情況(按創始人姓名首字母排序),數據來源:據公開資料收集

而科學家們被資本青睞的原因,似乎也很顯而易見。

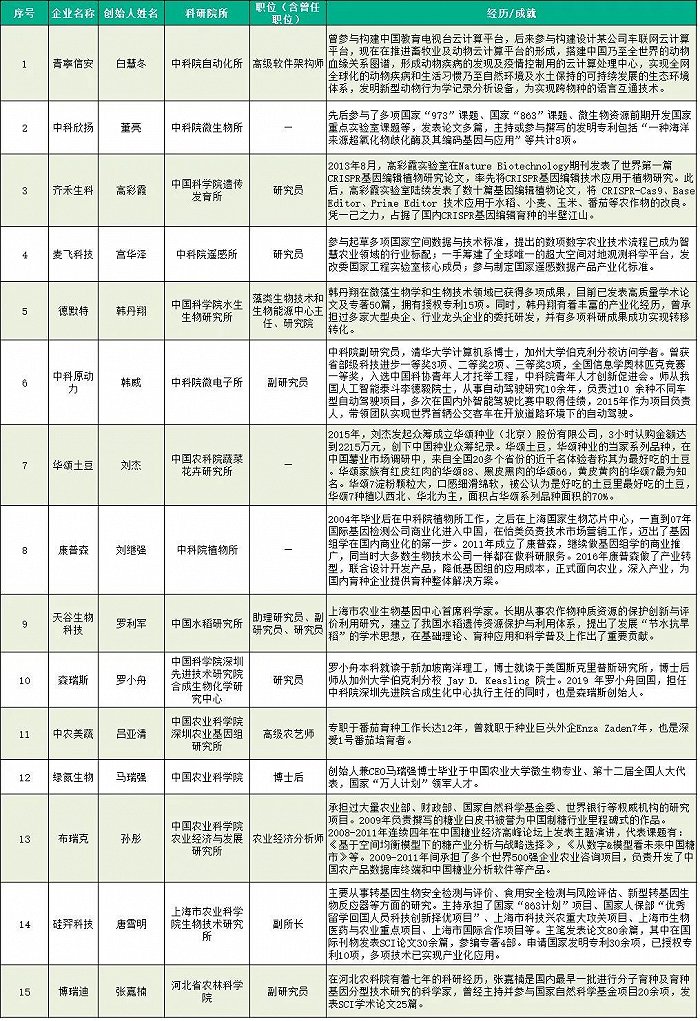

1、科研院所中走出的創業者有深厚的學術知識背景和實踐耕耘,對行業的理解和認識深刻。由下圖,我們不難看出,各個企業創始人都有著豐富的知識沉淀和相關的項目實踐經歷,過硬的學術造詣和技術以及多項知識成果和發明專利似乎已成為他們的“基本功”,眾多響亮的頭銜是他們的“標配”,理論知識掌握牢固。

專業的人做專業的事,科學家在擅長的領域創業更具說服力和權威信。35斗所統計的15家企業中,每位創始人都在自己學生時代對某一領域進行深耕,做出了顯著的成果,并享有一定的聲望。

除此之外,科學家們也并非只在實驗中埋頭苦干,多個企業的創始人還參與了國家級的重大項目,甚至是某些國家標準的制定,眾多科技成果只有落地到應用層面才能顯示出價值,而相關場景中的數據和案例,又可以反哺科學研究。豐富的實踐經歷、對現實場景難題的攻克和對行業的充分了解或是他們創業的底氣。

圖:部分從科研院所出身的創始人相關情況(按創始人姓名首字母排序),數據來源:據公開資料收集

2、科學家自己就是“風向標”,掌握著資源的流向。如今,我們正處于“科學技術是第一生產力”的時代,誰掌握了科技誰就掌握了時代的話語權。而人才本身就是最大的資源,被企業視為“智慧大腦”、“創新的核心源頭”的高、精、尖科學家更是可遇不可求,他們站在產業前沿,觸摸行業未來。科學家們去往何處,就意味著資源、資金、人才、技術將在哪里匯聚。

具備企業家精神的科學家們,不僅有遠見和清晰的愿景,他們對科學的認識還兼具深度與廣度,縱深交錯,在行業中具備一定的號召力和組織力,且善于溝通協調。在這樣的科學家創業者的帶動下,“一呼百應”并不是空談。

3、對資本來說,支持科學家創業擁有較高的性價比。對資本和投資機構來說,決定是否要投資一家企業,企業的潛力、價值以及將來的增量是需要著重考慮的點。而科學家們既擁有實打實的技術,還有著普通創業者觸及不到的人脈和資源。對以技術為生命力和經營周期的農業企業來說,科學家創業顯然擁有更加牢固的“護城河”。

新時代已悄然而至,投資科技創新對資本來說或許是門好生意,和科學家“交朋友”,也是一個雙贏的局面。

對科學家創業者們來說,資本與科學互有所需,互為彌補,一拍即合。科研解決了生產技術、工業原材料、產品升級利用、產業需求的研究等問題,科研要為產業發展服務,同時能夠創造不菲的商業價值;而資本則在此基礎上對商業產品需求進行擴張,起到了對科研成果轉化的促進作用,一定程度上可以說是科學家創業和創新的“催化劑”。

4、但需要注意的是,科學家創業覆蓋面并不算全,他們大多專精某一領域,對流通供應鏈、冷鏈等關節性、連結環節涉獵較少。如第一點所言,我們需要專業的人做專業的事,但科學家們專精于某一領域,對整個產業鏈上的關節、鏈接環節涉足較少,部分領域仍存在空白。

對于農業中,這些入局者少但是卻至關重要的環節來說,亟待填補,這些環節需要的或許是與農業產業關聯度高的其他領域專家。

以齊禾生科為例,創始人高彩霞博士和Kevin Zhao博士都是在基因編輯領域有一定聲望的科學家,在他們的帶領下,將新一代基因編輯工具生物蘊于生物育種產業和生命領域學科的發展之中,或將為我國相關產業帶來無限可能。

這種節點技術和領域,也希翼有更多的人和團隊可以加入進來,將成就種在大地上,為我國農業發展添磚加瓦。

科學家創業,仍有眾多“艱難險阻”

盡管科學家創業形勢看起來似乎“一路向好”,但事實是否如此?科學家創業所需要直面的第一個問題,就是做好角色的切換。科學家和創業者,本質上是兩種身份,這也決定了在某些事務上處理方式的差異。科研需要“專注于眼前”,近期的技術難題、材料選擇和研發工藝的突破或許是當前的難點,而對于創業者來說,企業的中遠期戰略如何、行業的變化都需要納入考慮,創業所打的是一場“長期戰”。

在實驗中,科學家們通常是以團隊合作、分工配合的方式進行科研工作,在商海中,更多的需要創始人個人的眼光和決策,加之以前涉及不多的管理工作,是科學家創業者所需面臨的重重難關之一。從“團隊協作”到“獨挑大梁”,還需要科學家個人去適應。

科研主要是“與物交流”,創業則是看重“與人溝通”。“埋頭做事”是一貫以來我們對科學家的慣有認知,而事實也大多如此。但在身份的轉變背后,也是固有習慣的改變。

做科研需要保持好奇、堅持創新,在不斷的實踐中發現新問題、提出新想法,而對于一個企業來說,技術如何才能被真正利用起來?應用如何真正落地?成本如何降低?如何管理和運營一個團隊?是企業發展的重中之重。

科學家創業,需要在科研和市場之間做出一定妥協。實驗室中的數據,要求精準、高效甚至是趨近完美;而對于市場來說,眾多產品都是在數次的迭代中滿足消費者的需求,而非“一步到位”直接達到產品的最高形態。

在實驗室與市場之間,創始人更多地需要在二者之間做出權衡,這也在考驗科學家創業者對市場的敏感度和對產品價值的評判。

以上種種,似乎都對科學家創業提出了挑戰,在創業需要克服的“九九八十一難中”,或有寶物能助力科學家創業者們的“取經路”。

西湖大學遺傳學講席教授、副校長許田曾表示,搭建一個讓科學家、工程師可以發揮自己所長的“軟平臺”或是對上述問題的回答。平臺主要聚焦解決核心技術問題,而與企業運營相關的融資、商業模式、知識產權等其它商務上的事情,交由專業的人士或機構,能大大提高成功率。

參考資料:

1.《王影航|“拜杜規則”的全球困局與中國方案》

2.《出走BAT的科學家們,被VC瘋搶》

3.《高校專利產業化率僅3%立法鼓勵資本瘋搶科學家“創業潮”來了?》

4.《科學家創業大潮來了,他們準備換種方式改變世界》