記者 劉林

伴隨經(jīng)濟(jì)活動回歸正常,2023年中國就業(yè)市場有望迎來復(fù)蘇,短期就業(yè)壓力將有所消減。但業(yè)內(nèi)專家指出,中長期挑戰(zhàn)更需要關(guān)注。

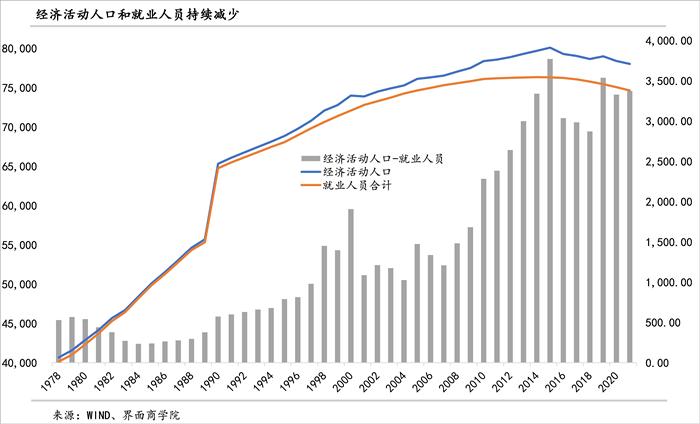

2019-2021年,我國勞動年齡人口減少1500萬,失業(yè)人口數(shù)(經(jīng)濟(jì)活動人口-就業(yè)人員)卻處于3300-3600萬之間的歷史高位,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率絕大多數(shù)月份位于5%以上。降低失業(yè)率中樞不容忽視。

2023年招聘市場將明顯復(fù)蘇

“就業(yè)和經(jīng)濟(jì)形勢是聯(lián)系在一起的”,12月23日,北京大學(xué)國家發(fā)展研究院院長姚洋在2022中國年度最佳雇主頒獎盛典暨中國人力資本國際管理論壇上指出,“經(jīng)濟(jì)形勢是保證就業(yè)的第一位重要因素。”

2023年,我國經(jīng)濟(jì)將迎來復(fù)蘇。一方面,“新十條”實(shí)施后各地區(qū)各領(lǐng)域防控措施不斷放松,各地感染人數(shù)在陸續(xù)過峰,另一方面,各地也在加碼穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的措施,中央經(jīng)濟(jì)工作會議后財(cái)政貨幣等宏觀政策也會進(jìn)一步發(fā)力。

以度過第一波感染高峰期的北京為例,北京地區(qū)商超、餐飲、影劇院的人流量已經(jīng)有明顯恢復(fù)。北京地鐵客運(yùn)量顯著增長,12月19-23日工作日平均客運(yùn)量是12月12-16日的1.63倍,12月24日周六是上一個周六12月17日的1.83倍。

11月23-12月22日,22家市場機(jī)構(gòu)發(fā)布的對2023年中國GDP增長速度的預(yù)測值都高于2022年。其中10家是在“新十條”之后公布的預(yù)測值,預(yù)測均值為5.23%,最大值為6.2%、最小值為4.7%。目前,23家機(jī)構(gòu)對2022年GDP增長預(yù)測均值為3.08%。

伴隨經(jīng)濟(jì)回暖,“2023年春節(jié)以后招聘市場會出現(xiàn)比較明顯的復(fù)蘇”,智聯(lián)招聘董事長、CEO 郭盛表示,“這在其他經(jīng)濟(jì)體也有跡可循。”他舉例說,在疫情緩解之后,美國的勞動力陷入了比較巨大的短缺,各行各業(yè)招人都比較難,雖然美國一些高科技企業(yè)在裁員,但實(shí)際上裁員的量和缺人的量是不成比例的,裁員的量相對較少,缺人的量則是巨大的;香港在疫情之后,因?yàn)樯罘?wù)業(yè)、金融行業(yè)的快速發(fā)展,也有非常巨大的用人需求反彈。

我國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率與疫情之間也有類似變動關(guān)系,2020年2月、2022年4月在疫情影響下失業(yè)率均顯著走高,隨著疫情緩減,失業(yè)率都有明顯的回落趨勢。

“明年春節(jié)之后,我覺得就是一個搶人才的時候”,郭盛認(rèn)為,餐飲、娛樂、酒店、旅游等生活服務(wù)業(yè)短期恢復(fù)比較快,“新十條”的出臺對這些行業(yè)應(yīng)該都是利好。此外,整個經(jīng)濟(jì)迅速復(fù)蘇,新經(jīng)濟(jì)、高科技企業(yè)也會有一個比較快的復(fù)蘇趨勢。

對于2022年就業(yè)存在較大困難的群體,也將在2023年“觸底反彈”,郭盛指出,他們的就業(yè)機(jī)會非常好,將會有一個非常明顯的向上趨勢。

不過,“高校畢業(yè)生也可能有一個二元極化的現(xiàn)象”,郭盛表示,理工科學(xué)生特別是985、 211的學(xué)生總體來說會更好,因?yàn)楦呖萍肌?shù)字化、新經(jīng)濟(jì),包括材料等行業(yè)發(fā)展都非常快,非常需要年輕人的投入,而這些行業(yè)的人才儲備是不夠的。文科學(xué)生則相對處在弱勢,雖然也會有好的工作機(jī)會,但總體來看不會比理科生更好,對此,郭盛建議,加強(qiáng)社會實(shí)踐,為進(jìn)入社會做好準(zhǔn)備。

長期挑戰(zhàn)更值得關(guān)注

“從短期看,疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力讓就業(yè)市場產(chǎn)生波動”,中國人民大學(xué)中國就業(yè)研究所所長曾湘泉在中國人力資本國際管理論壇上表示,“但從中長期來看,勞動年齡人口下降所帶來的挑戰(zhàn)更值得關(guān)注。”

中長期來看,曾湘泉認(rèn)為,促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)過程面臨四大挑戰(zhàn)。

一是人口及勞動供給變化。這會帶來勞動年齡人口下降等就業(yè)問題,還會造成養(yǎng)老支付壓力上升。

截至2021年,我國16-59歲勞動年齡人口數(shù)為88222萬人,與2013年相比,減少了3732萬人。由此推動我國就業(yè)人口在2014年見頂回落、經(jīng)濟(jì)活動人口在2015年見頂回落。

二是新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)和新就業(yè)。目前我國新就業(yè)主要集中于“輪子經(jīng)濟(jì)”和數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)——快遞、外賣、出行在內(nèi)的“輪子經(jīng)濟(jì)”吸納了大批勞動力,游戲、電競、直播、文學(xué)等數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)則突破了空間和時間限制——新就業(yè)靈活自由、自主性強(qiáng),也擺脫了雇傭關(guān)系的束縛,但靈活就業(yè)的社保參保比例較低,保障力度仍待提高。

三是就業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)智聯(lián)招聘2022年第三季度分職業(yè)就業(yè)形式來看,招聘需求和求職投遞間存在錯配,就業(yè)結(jié)構(gòu)仍有待調(diào)整。特別是農(nóng)民工和大學(xué)生兩大群體內(nèi)部——據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2018年公布的數(shù)據(jù),接受過農(nóng)業(yè)或非農(nóng)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的僅占32.9%,存在比較嚴(yán)重的數(shù)量短缺和結(jié)構(gòu)性失衡問題;與此同時,我國大學(xué)生數(shù)量規(guī)模較大、就業(yè)率較高,但就業(yè)質(zhì)量仍有待提升。

四是不確定因素。近年來,受環(huán)保治理、社保征繳、雙減政策等影響,環(huán)保能源、教培等行業(yè)面臨較大的不確定性。而受新冠疫情沖擊,供應(yīng)鏈、住宿、餐飲、旅游等行業(yè)就業(yè)受到較大影響。

曾湘泉認(rèn)為,在不確定環(huán)境下,需要多措并舉促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)。他建議重視人力資本投資、提升人力資本投資效率、提升人力資本利用效率、重視軟技能培養(yǎng)。

以人力資本投資為抓手

人力資本投資或可作為突破口,同時兼顧短期和長期挑戰(zhàn)。

曾湘泉認(rèn)為,應(yīng)該同時重視正規(guī)教育、學(xué)前教育、在職教育等增加人力資本的活動。

“教育是最重要的人力資本”,姚洋指出,“過去,沒有受過高等教育的人通過創(chuàng)辦企業(yè),成為中產(chǎn)階級。而現(xiàn)在,隨著經(jīng)濟(jì)從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新性發(fā)展,很難再有同樣的事情發(fā)生。企業(yè)家都從資本家變成了‘知本家’。”

在姚洋看來,“共同富裕”與就業(yè)高度相關(guān)。“共同富裕”需要提高每個人的收入能力,需要讓每個人的能力得到充分發(fā)揮,從本質(zhì)上看,需要提升人們的教育水平。

姚洋指出,當(dāng)下,我國的教育資源分配存在不均衡的特點(diǎn),尤其是農(nóng)村學(xué)校的師資力量較為薄弱。他建議,促進(jìn)教育資源分配更均衡,讓農(nóng)村的孩子也能獲得較好的教育。數(shù)據(jù)顯示,75%的職高學(xué)生都是來自農(nóng)村地區(qū),一些有才能的年輕人沒有充分展示能力。

清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)思想與實(shí)踐研究院院長李稻葵在上述論壇上提出人力資源公式,即“人力資源=人口總量×人口素質(zhì)”。人口素質(zhì)與平均健康水平相關(guān),也與人均受教育水平相關(guān)。

要完成從人口大國向人力資源大國的躍遷,李稻葵表示,應(yīng)當(dāng)提高受教育水平,不能只重視幼兒教育、基礎(chǔ)教育,要培養(yǎng)國民熱愛學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣。年輕人進(jìn)入職場后,還可以回到社會教育機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí),掌握編程、管理、人力資源管理等知識技能。成人教育可以適當(dāng)產(chǎn)業(yè)化,按照市場競爭法則提供從業(yè)人員所需的教育。

李稻葵認(rèn)為,還應(yīng)該完善公共健康服務(wù),堅(jiān)持人民至上、生命至上,注重養(yǎng)生、平衡心態(tài)保持良好的公共健康意識。

“強(qiáng)化信息流動,提升人力資本利用效率也非常重要”,曾湘泉表示,“要完善信息平臺建設(shè),包括職位空缺信息發(fā)布,對職業(yè)分類、職業(yè)展望進(jìn)行分析和預(yù)測,發(fā)布就業(yè)質(zhì)量指標(biāo),實(shí)施長期無就業(yè)青年研究和分析等。” 李稻葵也認(rèn)為,人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)極其重要,讓有意向和能力的勞動者與雇主實(shí)現(xiàn)最佳匹配,對企業(yè)、社會、家庭和個人都有益處。

“人力資源總量還有巨大的上升潛力” ,李稻葵表示,“如果將人力資源換算成人口,假如受教育水平和健康水平不變,到2050年,我國人口約為14億多人;如果受教育水平和健康水平不斷提高,那么到2050年,我國‘人口’有望達(dá)到16.44億。根據(jù)人力資源的發(fā)展邏輯,我國在人口見頂趨勢下仍將保持較快增長速度。”