記者 | 潘文捷

編輯 | 黃月

喬治·克拉姆

美國作曲家

1929年10月-2022年2月6日

克拉姆以其打破傳統的樂譜挑戰了音樂家和聽眾——他在音樂中加入了很多奇特的東西,體現出先鋒派的原創精神。20世紀60年代和70年代是克拉姆最為活躍的時期,那時候,人們一度把他和約翰·凱奇并列。1968年,克拉姆的管弦樂套曲《時光和河流的回聲》獲得了普利策音樂獎,這個作品的樂譜上寫明,每個樂章都要有一部分音樂家按照規定的模式和方向在舞臺上移動。在1970年,他以西班牙詩人費德里科·加西亞·洛爾卡為靈感創作了歌曲《兒童的古老聲音》(Ancient Voices of Children)。音樂里面有很多令人不安的人聲效果,還有雙簧管、日本寺廟的鐘聲、西藏的嘛呢石、曼陀林、豎琴和玩具鋼琴等。被大衛·鮑伊列為最喜歡專輯之一的《黑色天使》(1970年)也是克拉姆的名作,這是一部反映越南戰爭的作品。1971年,一位海洋科學家錄制的鯨魚叫聲激發了《鯨之聲》(Vox Balaenae)的創作,他在這部作品里融合了鯨魚的叫聲,克拉姆還指定作品要在藍色燈光下進行表演,表演者要戴黑色的面罩,以象征“大自然無情的力量”。

在20世紀80年代和90年代,克拉姆一度遭遇創作瓶頸。在2000年后又找到了新的能量。在這一時期,他創作了一系列美國歌曲集。2001年,他因《Star-Child》(1977年作、1979年修改)獲得獲得了格萊美最佳當代古典作曲獎。《紐約時報》訃告稱,克拉姆拒絕西方現代音樂的12音技法,創作了簡潔而色彩豐富的作品,展示出從平靜到夢魘的豐富情緒。《華盛頓郵報》訃聞則稱他的樂譜里“有作曲家的頭腦和詩人的手”。生前,克拉姆告訴聽眾:“音樂里有苦惱和愛,甚至有痛苦;它是我們世界上所有東西的混合體。”

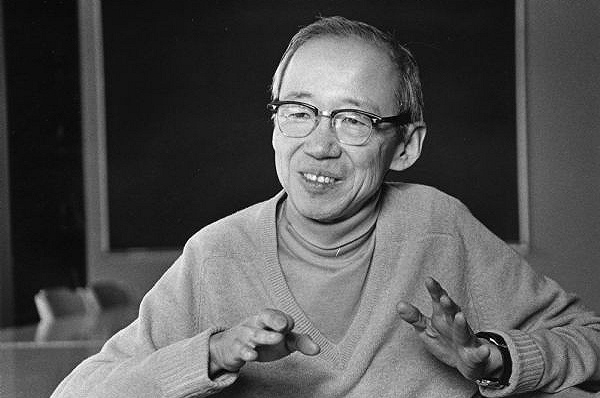

三宅一生

日本設計師

1938年4月22日-2022年8月5日

1945年的原子彈爆炸事件令三宅一生開始思考生命之本質,這也成為了他時裝設計事業的起點。1968年,在為巴黎的紀梵希工作時,三宅一生又目睹了市民們在五月革命期間公開發表意見,他意識到自己想為更多人制作舒適的衣服,讓身材普普通通的人也能擁有穿衣的樂趣,于是創造出了“一塊布”的概念,指的是用一塊布料來制作合身的衣服。

三宅一生著名的褶皺狀衣服沒有高級成衣一向平整光潔的樣子,而是用日本宣紙、白棉布等材質創造出各種肌理效果。日本哲學家鷲田清認為,這樣的設計把年齡、地位或國籍等屬性都剔除得一干二凈,直接指向了“人要如何自立于世界”這個根本命題。由此,三宅一生通過服裝體現出了二戰后冷漠的政治氛圍中尋求人與人之間互相理解的愿景。

讓·雅克·桑貝

法國插畫家

1932年8月17日-2022年8月11日

“當我開始畫畫的時候,我想畫幸福的人們。畫一些關于幸福的人們的幽默的漫畫。”桑貝說。桑貝本人的童年并不幸福,“我的童年并不快樂,甚至可以說是凄慘和悲劇性的,”兒時的他生活拮據,像逃跑一樣不停搬家,繼父時常醉醺醺回家引發家庭戰爭,面對種種無奈,他曾用“大笑不止”來面對,甚至后來拿來開玩笑。他說,媽媽給了一個巴掌,扇得那么用勁,自己頭撞到墻上,就像一共吃了兩記耳光。

在這種生活環境中,桑貝把家里的無線電臺當做救命稻草,從音樂中尋求拯救。他一直夢想著成為爵士樂隊成員,可是家里沒有錢讓他學習樂器。相比之下,畫畫就簡單得多了,只需要紙和筆。十二歲時他開始畫畫,賣出的第一幅畫作是無家可歸的小狗在大雨滂沱中拖著一口鍋。其后,桑貝為《紐約客》雜志畫了100多個封面插圖,畫風清新自然,天真可愛。他和勒內·戈西尼共同創作的《小淘氣尼古拉》系列講述了法國小頑童的故事,充滿了童真的奇思異想,在成人與孩童之間,孩子的率真和直言永遠勝利。該系列作品在全球賣出了1500萬冊。桑貝一生創作與合作編寫了30多本書,被譯為37種語言,為全世界許多地方的讀者帶去快樂。他曾經談到,成為一名優秀藝術家的秘訣,就在于必須看到所畫之人的內心。

段義孚

美籍華裔人文地理學家

1930年-2022年8月10日

西方學界流傳著這樣一個說法,“黑人研究黑人問題,婦女研究婦女問題,中國人研究中國問題,只有白(男)人研究everything(所有的問題)。”段義孚打破了這樣的陳見,投身學科貫通性問題,到20世紀的后20年里,Yi-Fu Tuan的名字已經蜚聲于人文地理學界。

段義孚是人文主義地理學的奠基性學者,在以科學主義為主流的地理學界,他強調不能只以客觀數據理解地理環境,更需引入人類感官與情感來探索空間的意義,并先后提出了“戀地情結”、“空間與地方”等重要術語,影響了代代學人。除了對人文主義的強調,段義孚也推崇“浪漫的地理學”概念。在大多數人看來,“浪漫”與“地理學”似乎兩相矛盾,地理學更像腳踏實地、為人類生存而創的學科,不過他認為,注重細節的地理學需要與浪漫且先驗性的洞察力為伴——“無論是像威廉·華茲華斯所說的‘仿若那寄寓于落日燦爛余暉之中的、滲入萬物魂靈的虛無縹緲’,還是如愛因斯坦說的‘宇宙的音樂’。”

2012年,段義孚獲得了瓦特林·路德國際地理學獎(Prix Vautrin Lud,此獎被認為是地理學界的諾貝爾獎),評委將他比作地理學界中圣·埃克蘇佩里的“小王子”。這同他學術研究中豐沛的想象、娓娓道來的寫作風格有關,也揭示出他在學界出名的溫柔謙遜以及如孩童般的天真人格。

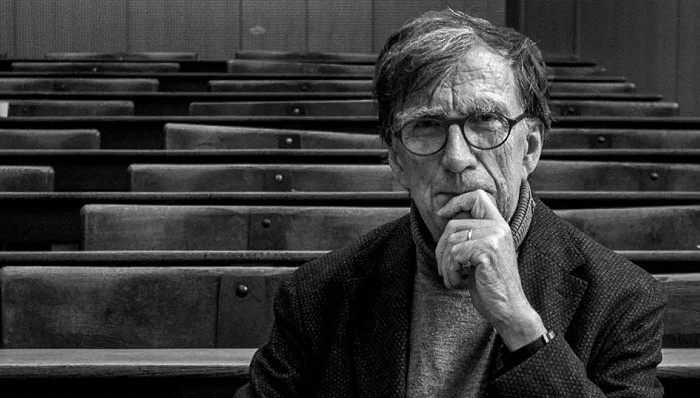

布魯諾·拉圖爾

人類學家、哲學家、知識分子

1947年6月22日-2022年10月9日

拉圖爾是科學技術與社會(STS)巴黎學派的開創者和代表人物,研究領域橫跨哲學、人類學、宗教、科學等多個學科。他認為,當前關于現代性、反現代性、后現代性的爭論,都深陷于現代性所奠基的二元對立(主體與客體、自然與文化、人類與非人類)的錯誤之中,事實上,現代人在實踐中從來沒有停止過制造雜合體——那些既屬于自然又屬于文化之物。基于此,拉圖爾以“科學論”的工作為基礎,建構出了一種不同于后現代主義的“非現代”立場,他力圖在實踐中將人類與非人類這對范疇聯結起來,打破自然與歷史之間的割裂和前現代、現代與后現代之間的分裂。

在生前出版的最后一部著作《大封鎖之后:一部變形記》中,拉圖爾對新冠疫情進行了反思。他認為,我們無法完全消除引起疫情危機的元兇——病毒,總是會暴露在某種程度的感染可能之中,這顯示出了人們把自然外部化的失敗。疫情提供了一次機會,讓我們看到為什么諸如進步、擴張、劃定疆域的現代情感并不一定正常,而人類、白蟻、巖石和河流之間的共享關聯和關切應該被提上日程。