文|車百智庫 陳重山

編輯|阿峰

近日,美國正在制定一項拒絕向華為供應產品的新政策,這項舉措,可能代表著美方技術將全面禁止出售給華為。

在此艱難時刻,不少業內人士呼吁,華為可將下場造車作為發展的支撐點、突破點。而最近發生的一件事,更加深了公眾對華為即將造車的猜想:

華為智能汽車解決方案BU(下簡稱車BU)現重大人事調整,余承東或將獨掌華為智能車業務。在華為內部,余承東一直主張造車,其負責“華為智選”模式,參與的問界車型已被一些專業人士認定“就屬于造車,只不過沒打華為牌”而已。

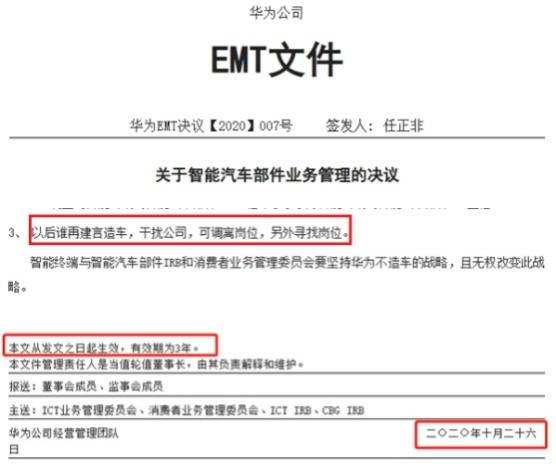

雖然三年前的2020年10月26日,華為在一份內部文件中寫道“絕不造車,想造車的出列,自行離崗”,主動為自己套上 “堅決不造車”的“緊箍咒”;但這份文件當時就加了一個期限,就是3年。如今,距離文件過期,只剩8個多月。華為若選擇親自下場造車,已不算違背此前承諾。

那么,親自下場造車,真的能成為華為業務發展的支撐點、突破點嗎?本文圍繞華為造車這一主題,試圖回答三個方面的問題。

1、華為車業務的來龍去脈是怎樣的?

2、華為親自下場造車的利弊分別是什么?

3、對華為車業務的未來發展有什么樣的猜想?

一、華為涉車往事

華為是全球領先的ICT(信息與通信)基礎設施和智能終端提供商,涉足汽車制造,僅是眾多業務中的一個。華為是基于其主營業務特點,選擇智能汽車和車聯網為新業務方向的。早在2013年,華為便推出車載模塊ME909T,并成立車聯網業務部,當初發展方向是Tier1供應商。

華為深度參與汽車制造業,與美國的“制裁”有一定聯系。2019年,華為被美列入了“實體清單”,5G芯片被斷供,當年4月,華為便以Tier1的身份首次出現在上海車展,成為當時新聞熱點。

當時華為的口號是“華為不造車,而是聚焦ICT技術,幫車企造車”。此后,華為一直重申不親自下場造車,甚至在2020年10月26日,在內部文件中寫道“絕不造車,想造車的出列,自行離崗”,主動為自己套上“不造車”的“緊箍咒”。

目前在華為,與車相關的業務,全部由車BU主管。車BU主要有兩條路,一條是王軍主導的智能駕駛解決方案產品線,即HI模式,負責給其他車企提供智駕的軟硬件,譬如極狐阿爾法SHI版,搭載的就是華為的高階智能駕駛方案ADS;另一條是余承東負責的鴻蒙座艙+“華為智選”模式。在“華為智選”模式中,不僅華為參與造車過程,而且產品銷售渠道也通過華為門店實現。如今,華為的門店就擺著這一模式下的產品問界M5和問界M7。

2022年,問界M5和M7兩款車一共賣出了7.5萬臺,數量雖不多,但這兩款車創造了一個個銷售奇跡。

譬如,問界M5創下新品牌單車型87天銷量破萬的最快紀錄。M7發布的時候,只用4個小時就收割了2萬份訂單。單月銷量方面,問界系列曾一度擠進造車新勢力銷量前三,力壓蔚來、小鵬。

這兩款車的交付速度之快,也出乎業內預料。問界M7上市后僅51天就開啟交付。問界M5純電版2022年9月初正式上市,10月底就開啟全國多城交付。

二、有“利”可圖

問界系列銷售火爆的局面,成為公眾篤定華為將親自下場造車的一個重要理由。其實,華為若下場造車,已有的優勢,可不止這些。

單從品牌方面看,相較于賽力斯、極狐等這些新型的汽車品牌,華為的品牌,無論知名度、美譽度,都更強。這些汽車品牌通過與華為合作造車,不僅獲得了華為的技術賦能,而且獲得了華為的品牌賦能,享受到了華為的品牌溢價。

據問界銷售人員介紹,九成多用戶看到問界系列車型后,脫口而出的問題就是“這是華為的車吧?”相較于其他疑問,用戶更在意這車子的品牌是否華為。也因為此,不少銷售人員在介紹問界系列車型時,都會有意無意中地暗示“就是華為的產品”,這種話術的用戶留存效果,遠比說“問界或賽力斯”要好。

無論制造,還是銷售,華為都和問界形成了高度捆綁。從這個意義上,與其說問界是賽力斯制造的,不如說問界是華為制造的。在全聯車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴看來,華為在問界車型上的貢獻就屬于造車,只不過是沒打“華為”品牌而已。

如今,問界甚至于打上了“華為”品牌。據“小白測評”等觀察,開年過后,問界的宣傳物料上,已打上了華為標了。

其實,憑借在合作生產問界過程中掌握的造車技術,華為將合作方中的賽力斯換成任何一家車企,也能憑一己之力復刻出問界。簡而言之,華為要想下場造車,只要找一個代工廠,即可生產出來,其整車的推出速度,可能比小米更快。

另外,在華為智選模式下,華為各地的門店因為代銷問界的車型,也因此掌握了汽車銷售技巧,以后銷售其他品牌汽車,也變得更容易。更關鍵的是,華為門店能在銷售問界汽車的時候,隨時隨地獲得可觀收益,遠超手機。

華為經銷商門店負責人對媒體透露,賣一輛問界M5,門店能夠獲益1萬元左右,相當于賣60部華為手機。在美國“制裁”下,華為手機遭遇影響,華為經銷商也跟著生存困難。賣車,不僅為經銷商帶來收益,也為華為帶來不少現金流。

若華為親自下場造車,獲得的收益將會更多,且無需與合作的車企利潤分賬,能獨享收益。

三、不得不造車?

華為為什么一直重申不造車呢?

余承東的“HI”模式、“華為智選”模式等,其實存在一個巨大的BUG。華為不惜為“不造車”的承諾設定“緊箍咒”,一個重要的目的就是獲得合作車企的信任。自動駕駛、智能座艙等技術,被認為是一輛汽車的靈魂。若想車企放心將靈魂交予華為負責,華為就不能搶車企造車的飯碗。

不過,如今形勢已變,即使華為承諾不造車,有點實力的車廠也要求自主掌握核心技術,以應對激烈的市場競爭。能夠像賽力斯這般,接受“華為智選”模式,把靈魂和命運一起交給華為的車企,越來越少了。華為與賽力斯之間合作取得的雙贏,在加入“華為智選”的江淮、奇瑞間,就不一定能夠復制。

甚至于,就連賽力斯,都已在 “尋新歡”,2月7日,賽力斯就與激光雷達系統科技企業RoboSense速騰聚創達成定點合作,合作車型將于2023年量產上市。

而且,華為“不造車”的承諾也即將到期,“華為智選”模式還能走多遠,已是一個問號。

要解決這些問題,最好的方式就是華為放棄承諾,親自下場造車。今年正處于國內新能源汽車發展黃金期,中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉已做出判斷,2023年新能源汽車市場有望進入千萬輛時代。現在也就成為華為下場造車的最后窗口期,若再次錯過了,以后就不一定有機會了。

更關鍵的是,代表“華為智選”模式的問界,所創造的輝煌在2023年或將難以持續。余承東為問界定下的30萬輛年銷售目標,并不一定能完成。

這是因為,2023年,新能源汽車的競爭更激烈。跨入2023年不久,特斯拉就祭出降價的大招,對車市造成重大影響,對問界的影響尤其大,因為問界系列與Model Y價格區間高度重合。問界成為國內車企跟隨特斯拉降價的第一家,早在1月13日就官宣降價。問界M5調整后售價為25.98萬元起,問界M7調整后售價為28.98萬元起,兩款車型降價幅度達3萬元。

這一降價行為,并沒有給問界帶來銷量上的變化。1月16日,全國汽車消費服務平臺“車fans”創始人孫少軍發布微博稱,問界官宣降價72小時后,進店量沒有明顯提升。剛剛過去的1月份,問界銷量十分慘淡,僅銷出4475臺,環比下降約56%。

華為若不親自下場造車,其車業務僅依靠問界這一成功產品,很難有大的進展。

四、汽車業務的未來

華為真的不得不造車嗎?

2022年8月,任正非在在《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》中就提到:“華為......要把活下來作為最主要綱領,......砍掉一切不賺錢的業務。”

華為此次車BU的重大人事調整,除了余承東或將上位之外,還有智能駕駛解決方案產品線總裁王軍被停職,業內猜測,主要原因之一就是其負責的HI模式,叫好不叫座,特別燒錢。2022年7月,余承東在記者采訪時就表示,華為直接和間接研發人員高達10000人,但其中70%研發人員都在研發智能輔助駕駛,即Hi模式上。

其實,相較于HI模式,余承東負責的“華為智選”模式,也處于虧損當中。

“華為智選”的成功案例就是問界系列車型,在2022年銷售十分火爆,但是,背后的公司賽力斯巨虧。按賽力斯最新披露,預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-35億到-39.5億元,較上年同期18.24的虧損額,擴大一倍左右。作為合作方的華為,又從哪獲得利潤分賬?

余承東曾經說過,汽車部門是華為唯一在虧的部分。那么,如果再進一步,親自下場造車,華為的虧損可能更嚴重。這又談何 “支撐華為的發展,成為華為的突破口”?

2月10日,針對網上關于華為汽車戰略將調整的說法,余承東已經給予了回應,認為華為在車業務的方向上沒有變化。華為下場造車的猜想,如余承東所說的,僅僅是“網上瞎炒作”,不太可能成真。未來,華為涉車業務,甚至可能走向收縮。

此前,華為內部論壇上線了一篇名為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章,提到了汽車板塊。任正非指出,“智能汽車解決方案不能鋪開一個完整戰線,要減少科研預算,加強商業閉環,研發要走模塊化的道路,聚焦在幾個關鍵部件作出競爭力,剩余部分可以與別人連接。”

隨后,網上傳出疑似余承東的要求:各級主管要減少盲目投資與擴張,重視利潤和現金流,改善經營質量。

這都被認為是華為在車業務上進入戰略收縮的信號。華為汽車業務不能再單純以虧損換規模,需要在增長和賺錢之間尋找平衡點。

目前,關于華為車業務新的猜測是,該板塊業務有可能從華為獨立出來,成立新公司,走融資的道路。這樣一來,不僅無需從華為母體吸血,還會給華為帶來資產的升值。此前任正非就提到將來讓一部分業務慢慢走上資本市場,正好成為這一猜想的佐證。

目前,華為尚沒有傳出車業務獨立出來的規劃。不過,可預測的是,華為的車業務若獨立出來,這將是一個非常充滿想象力的科技公司。2022年2月18日,德國媒體曾報道說,大眾汽車擬收購華為自動駕駛部門,當時給出的收購金額就達到數十億歐元,而自動駕駛僅是華為車業務的一小部分,足見華為的涉車業務若獨立,其估值是相當可觀的。

更為關鍵的是,華為車業務若獨立出來,則極有可能下場造車。參照華為手機能夠力戰蘋果的過往,可預測未來華為所造的電動汽車,有與特斯拉一較高下的可能性。

全文參考

[1]《華為智能汽車戰略》,中信證券

[2]《釋放“造車”信號?華為余承東或獨掌智能車業務!專家分析:要自己干了》,每日經濟新聞

[3]《距離華為親手造車,僅剩8個月零20天59分25秒?》,差評

[4]《作為唯一虧損業務,華為做汽車,是門好生意嗎?》,未來網

[5]《美國的刀,逼著華為造車》,汽車公社

[6]《余承東回應:車BU人事調整 不影響汽車戰略方向》,每日經濟新聞