編譯 | 智東西 崔馨戈

編輯 | 云鵬

智東西2月20日消息,據英國《金融時報》報道,在過去的一年里,中國初創企業能夠獲得的國際投資逐漸減少,不少初創科技企業選擇在國內上市。

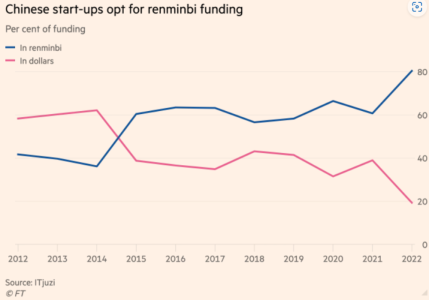

根據研究機構ITJuzi最新數據,去年中國初創企業獲得的美元投資減少了近四分之三,美元投資占初創企業總資本的比例從2021年的39%降至19%。

01.從950億美元到140億美元,流向中國創企的美元投資“跳水”

中國初創企業獲得的美元投資減少之際,大型國際投資者正從專注于中國的私人股本公司和風投基金中抽身。金融資產調查機構Preqin數據顯示,中國的基金公司去年僅籌集了140億美元,低于2021年的950億美元。

新加坡政府投資公司(GIC)和安大略省教師養老金(OTPP)這兩家投資機構曾在中國經濟繁榮時期入場,獲得了巨大投資回報,屬于對華投資最積極的一批企業,而他們最近也開始重新考慮對中國投資的戰略。

幫助初創企業融資的明德資本顧問公司負責人周翔稱,過去有一半的交易是基于美元的,現在是70%或80%都是基于人民幣。

▲中國初創企業選擇人民幣融資比例,來源:英國《金融時報》

中國的一些投資者和創始人認為,近幾年中美兩國的緊張關系可能是外國投資者縮減投資的影響因素。美國白宮正在提高美國資本流入中國的門檻,從而減少美國投資者的資金流向中國公司。

對中國初創公司而言,接受美元投資還是人民幣的投資,通常會導致上市地點的不同。美元投資的企業在紐約或香港上市,人民幣投資的企業一般會在上海、深圳或北京上市。

周翔認為,中國初創企業對美元投資的興趣減少,特別是在發展速度飛快的硬科技領域。部分原因是創始人們對未來可能受到美國的制裁感到緊張,而中國一直在推動科技產業本土化發展,會給予他們更多的補貼與支持。

周翔稱,雖然中國的地方政府和國有集團已經建立了數百個政府引導基金,以支持中國科技公司的發展,但根據分析師與投資機構的數據,這些支持基金的增加可能不足以抵消國際投資的減少。

02.培育專精特新“小巨人”,人民幣托舉初創企業

為加大對最具潛力的高科技初創企業的支持,國內出臺了培育專精特新“小巨人”企業的政策。許多公司已經贏得了專精特新“小巨人”的稱號,這相當于一個官方印章,可以獲得優惠待遇,如國家投資、低息貸款、減稅和人才招聘補助。

投資者稱,自2019年該計劃推出以來,8997家專精特新“小巨人”中有許多已經籌集了人民幣資金。

"可變利益實體(VIE結構)"是一種復雜的離岸公司結構,這種結構會被企業用來吸收美元投資,而人民幣籌資可以讓企業規避這種結構,因此人民幣籌資的企業可以更容易地與地方政府和國有集團簽署合同。

一家硅谷基金公司的投資者說:“投資情況正在發生轉變。”他的公司已經決定募集一個新的人民幣基金,而不是美元基金。

北京軟體機器人科技股份有限公司專門生產一種“工業軟體夾爪”,幫助機器人握住從鋼筆到餃子的任何東西,其負責人高少龍說,去年5月公司獲得專精特新“小巨人”稱號,不久之后,公司還獲得了北京區政府5000萬人民幣的投資。

此外,銀行還為這家專精特新“小巨人”企業提供了2000萬人民幣的低息貸款。他補充說,政府也在盡力幫助專精特新“小巨人”企業擴展業務。

03.結語:資金來源多種多樣,關鍵要“適配”

對于剛起步的初創企業來說,融資既是一項艱巨的任務,也可能是一次決定生死的重大選擇。現如今,開放的國際環境和流通的資金市場,使得初創企業有各種各樣的資金選擇,美元和人民幣都是備選項。

無論是老牌成熟的美元基金,還是新興動力強的人民幣資金,都能夠為中國初創企業邁出關鍵一步提供支持。目前,受政治與國際環境影響,流向中國創企的美元投資減少,但人民幣投資支持力度持續加大,面對多變而復雜的投資環境,選擇哪種融資渠道,需要各初創公司對自己的行業屬性、商業模式、公共關系等作出仔細而慎重的考量,以在激烈的融資環境中取得勝利,成功從初創邁向下一階段。

來源:英國《金融時報》