文 | 文化產業評論 梔晞

編輯 | 半島

近日,“冷門歌手”“孫燕姿”回歸。注意看,這位“殺出重圍”的新晉頂流不是孫燕姿本人,而是“AI孫燕姿”。

“AI孫燕姿”生產力驚人,短短時間內翻唱的作品已超過孫燕姿本人出道以來發布的所有作品之和。

面對AI孫燕姿高產翻唱歌曲,粉絲們一邊歡呼翻唱音頻給他們帶來聽覺盛宴,一邊也開始喊話歌手本尊,“飯碗有風險,趕緊出來營業”。

對此,孫燕姿本人回應:“你跟一個每幾分鐘就推出一張新專輯的人還有什么好爭的。”

AI發展迅猛,歌手真的面臨著失業的風險?

在這樣的時代里,我們應該如何看待AI介入音樂生產?是喜是憂?

AI音樂:早已在路上

其實,AI介入音樂作品的生產也并不是新鮮事。

上世紀五十年代就已經產生過由計算機生成的音樂。1951年,一位程序員制作了歷史上第一首電腦合成的音樂。1957年,有人借助自動計算機創作了弦樂四重奏《依利亞克組曲》。

后來的幾十年內,人們越來越關注利用計算機來生成人類音樂作品的仿制品,催生了虛擬歌姬誕生、豐富了AI賦能音樂創作。

1987年,一位美國作曲家展示了音樂智能實驗(EMI)成果,他讓EMI從許多人造樂曲中提煉共性創作元素,并以此為基礎模仿了許多知名音樂家的風格。

2004年,雅馬哈公司推出英語版的語音合成引擎Vocaloid1.0,人們實現了合成人聲式歌曲的突破。

2007年,該公司第二代語音合成引擎推出,依托該技術,日本的克里普敦未來媒體公司推出了虛擬偶像“初音未來”,其音源采樣于日本聲優藤田咲。

后來,初音未來成為全球最熱門的虛擬偶像之一,其代表作品有《甩蔥歌》等,還帶動了此后的虛擬偶像開發熱潮。

之后,更多公司紛紛加入AI音樂賽道。一方面,他們運用人工智能技術生成更多種類的音樂,包括游戲配樂、助眠音樂、情緒音樂等,比如英國的Jukedeck公司創建了一個人工智能系統來生成免版稅的音樂曲目,為游戲開發商和企業提供相應服務。

另一方面,一些公司還通過人工智能技術來為音樂制作人提供更便利的工具,比如英國的Vochlea公司開發的產品可以根據人聲哼唱創建旋律。

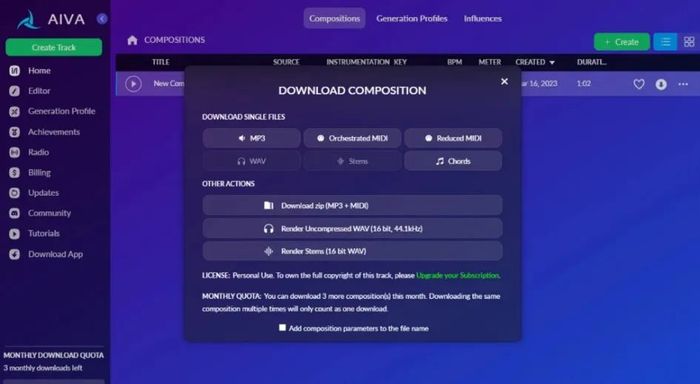

AI還更深入地參與到歌曲創作中,比如2018年,索尼的人工智能作曲AI與人類作曲家合作完成《Hello World》音樂專輯,甚至其創作開始具備情感元素,比如AIVA系統可為娛樂內容創作情感配樂。

圖源知乎

到現在,可以看到更多國內外知名大公司如字節跳動、蘋果、谷歌、亞馬遜等都紛紛開始投資AI音樂領域。

由此可見,AI技術與音樂的融合形式越來越豐富多樣,提供了未來音樂創作的更多可能性,這也是它被資本看好的原因。

那么,“AI孫燕姿”又是如何實現的呢?

B站UP主們給出的解答是“So-vits”算法——可實現音色克隆。也就是導入真人的聲音素材,用來訓練算法,再通過模型推理,實現音色轉換,從而生成AI歌手。

有貼心的UP主甚至已經發布了AI歌手訓練教程。

可見,AI歌手最大的特點就是模仿真人歌手的音色,而“AI孫燕姿”能從一眾AI歌手中脫穎而出,則很大程度歸功于歌手本人音色的獨特性,但是AI歌手在情緒、咬字、換氣等細節處理上無法做到完美。

AI沖擊音樂行業,各方怎么看?

目前來說,AI介入音樂生產帶來的最大的現實問題還是版權爭議。

1、AI音樂作品生成過程涉及侵權風險

AI音樂作品的生成當前還依賴于對現成的人類音樂作品的深度學習與訓練,其中包含受版權保護的作品,如流行歌手們發布的音樂作品,對此類作品的大量復制學習可能越過了“合理使用”的邊界。如果將這種AI用于商業盈利,可能會招致侵權糾紛。

AI工具的使用者也魚龍混雜,且民眾對于AI作品多抱有好奇和嘗試心態,但容易忽視其中存在的侵權風險。

此前,一位B站UP主曾將歌手林俊杰的肖像用于制作多個AI換臉視頻,后被歌手起訴索賠二十余萬元。

然而,前幾天微博熱搜又更新了“張元英ai換臉葉夕霧”的詞條。網友們看得不亦樂乎,但大多數人并沒有覺得這一舉動可能是侵權行為。

2、AI音樂作品是否擁有版權,及其版權歸屬暫無定論

有關AI音樂作品是否擁有版權的問題,目前還存在不同的觀點,主要是AI不屬于“自然人和法人”,有關AI音樂作品是否具有創造性也存在著爭議。

此外,AI音樂作品的生成還牽扯到多方利益群體,包括AI工具的研發人員、使用者、投資者等。倘若AI音樂作品擁有版權,其帶來的版權收益該如何合理分配到各主體身上也暫無明確結論。

長遠來看,AI歌手強勢出圈,“真假”歌手愈難分辨。AI介入音樂生產,似乎也正在加速蠶食人類的獨創性。

那么面對AI給音樂帶來的沖擊,各方都做出了怎樣的回應?

1、政府:支持新技術,但要順勢完善監管

各國都在積極推進AI領域的相關監管規定,對AI音樂的合理使用范圍、作品標識、權益歸屬等內容進行了探索。

比如2021年9月,國家新一代人工智能治理專業委員會發布了《新一代人工智能倫理規范》,提出了增進人類福祉、保護隱私安全等六項基本倫理要求,用來引導人工智能研發與應用健康發展。

2023年1月10日開始施行的《互聯網信息服務深度合成管理規定》中將深度合成技術界定為生成合成類算法制作音頻等信息的技術,并對訓練數據管理、內容顯著標識、技術工具上線的評估等方面做出了基本規范。

2023年4月11日,國家互聯網信息辦公室發布《生成式人工智能服務管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見的通知,意見稿中規定的生成式人工智能產品包括基于算法模型等生成聲音等內容,亦即包含當前的AI音樂作品,國家支持基于人工智能技術的創新與應用,同時對此類技術延申的產品或服務提出了倫理要求,提供者與使用者的責任、義務劃分。

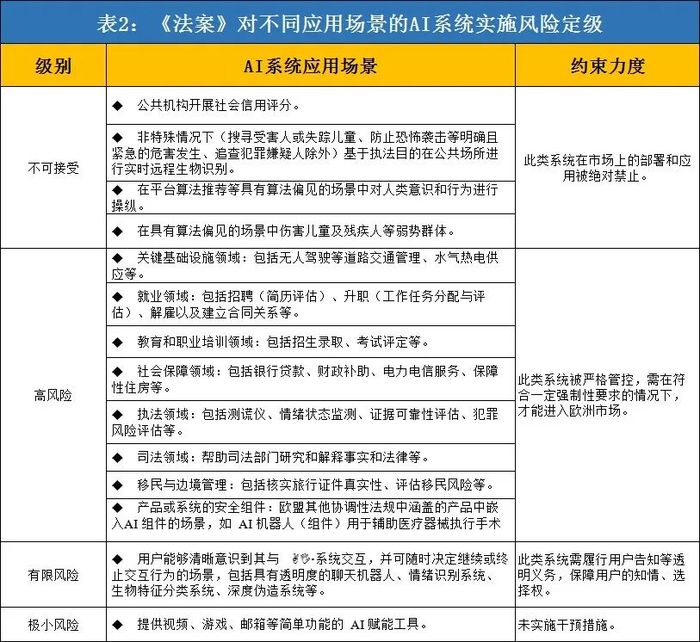

歐盟也發布了《人工智能法》提案,提出AI統一監管原則,還對不同應用場景的AI系統實施風險定級并分別提出規制路徑。

2、企業:保護版權/升級服務體驗/推動行業規范

不同公司從自身利益出發給出了不同的回應。

(1)保護版權

音樂公司手握眾多藝人和唱片等資源。

面對AI生成音樂,一方面,他們快速拉響了警鐘,號召保護人類藝術創作者及其作品的版權,并對AI音樂侵權行為表示不滿,比如針對當前網上AI生成歌曲,環球音樂認為這些歌曲未經原歌曲創作者的授權,并告知Spotify等平臺應防止AI從受版權保護的歌曲中抓取素材訓練。

(2)升級服務與體驗

另一方面,他們也在積極布局,順勢而變,優化服務與體驗,發掘AI音樂的更多盈利可能。

國外流媒體平臺Anghami嘗試推出AI個性化播客,同時運用算法為用戶生成音樂新聞片段。

音頻社交與音樂交流平臺SoundCloud則基于自身商業模式推出Fans tool工具,用來幫助藝術家與粉絲建立更深的聯系。

國內的QQ音樂目前已推出AIGC黑膠播放器等依托AI實現的功能應用,更新用戶體驗。

(3)推動行業規范

平臺服務型公司則基于自身平臺特色規范內容管理。

知乎官方賬號發布《關于應用AIGC能力進行輔助創作的社區公告》,提出該平臺將通過打擊批量發布AIGC類內容賬號等途徑來維護社區內容。

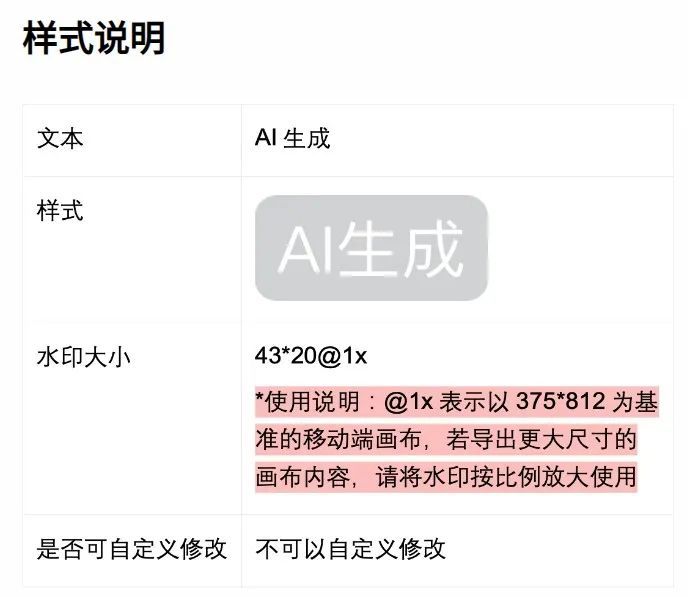

抖音依據《互聯網信息服務深度合成管理規定》,發布《關于人工智能生成內容的平臺規范暨行業倡議》,倡導針對AI生成的內容標識水印、元數據規范,方便用戶辨識合成內容。

相較于前兩個提倡規范與標識的平臺,B站則鼓勵大家通過AI技術創作創意內容并投稿,還發起了“虛擬之聲創作計劃”。

3、歌手:AI=工具 / 中立

面對AI可能讓歌手失業的風險,有人積極擁抱變化,將AI當作工具融入創作中,當然也有人保持中立。

加拿大歌手格萊姆斯(Grimes)則表示愿意開放自己的聲音使用權但要求分50%版稅,直截了當地劃定了相關的權益分配。

中國臺灣歌手陳珊妮發布新歌《教我如何做你的愛人》,這首歌由歌手本人調教,AI演唱。歌手本人表示,希望探索在AI發展迅速的時代,原唱歌手的價值。

電子作曲家Holly Herndon還引導了一種藝術家IP模式,她的團隊制作了一種人工智能驅動的樂器,能夠讓任何人用她的聲音唱歌,且其數字聲音銷售作品的利潤由創作者、DAO和Holly本人共享。

面對AI孫燕姿的爆火,孫燕姿本人則表達了對AI發展勢不可擋的認同——“你并不特別”“你已經可預測”“你也是可定制的”,但她仍以淡然態度處之,認為做自己就足夠。

4、民眾:娛樂玩梗

對于AI音樂作品,聽眾們更多是以一種娛樂態度觀之。

比如在“AI孫燕姿”演唱視頻的評論區,觀眾們似乎更愛打趣玩梗,認為當前的AI生成的音樂作品暫不及人類音樂家,坐等技術更新不如先看AI歌手刺激真人歌手多營業。

AI已來,慢慢走,向前看

未來已來,避無可避。在擔憂之外,我們能做的或許只有積極擁抱變化,不妨多看看技術更新帶來的好的變化。

首先,AI或許會鼓舞更多優秀作品誕生。

隨著AI根據模型預測與推理歌曲的能力增強,在輔助人類創作者實現更好的效果之外,可能還會倒逼當前市面上一些“音樂裁縫家”們退出市場。

AI的不斷進步也能敦促音樂創作者們思考人類與AI的差異性,更多地發揮人的創造性,運用創意表達為作品注入更多靈魂,傳遞情感情緒,輸出對社會、對生命更多深層的思考。

其次,普通人的個性化創作或將實現。

隨著AI模型降低使用門檻,簡化操作步驟,我們或許能有幸看到一個“全民音樂制作人”時代——能夠滿足個性化創作需求,讓普通人不用理解復雜的樂理知識,也能借助AI創作歌曲,表達自我。

當前網易就做了類似的嘗試,上線了AI音樂創作工具——網易天音,簡化歌曲創作流程,為普通人提供音樂創作服務。

最后,AI介入音樂生產后,人們喜愛的那些已逝藝術創作者們或許能重新開口唱歌。

比如江蘇2022跨年演唱會上,周深和鄧麗君同臺演唱,這場穿越時空的演出也借助了AI和AR等技術。

未來這種類似的應用或許會更加廣泛,有望看到更多穿越時空的“粉絲見面會”。

……

最后還是想說,“可人類也真是永垂不朽”。

慢慢走,向前看。

參考文章:

《2022年人工智能音樂發展現狀:初創公司、音樂人及其挑戰》

《具身、想象與共情:人工智能音樂生成與傳播的技術現象學研究》

《“無人的音樂”——從編碼器到人工智能作曲的主體異位》

《谷歌AI音樂工具公測,英國啟動AI模型審查,網絡表演市場營收近兩千億元》

《“AI孫燕姿”成頂流的時代,音樂版權如何保護?》

《深圳審結首例人工智能生成文章作品糾紛案 法院認定構成作品》