文|巨潮 小盧魚

編輯|楊旭然

5月份,周杰倫在香港舉辦演唱會,臺下的觀眾不僅有香港明星阿Sa、容祖兒,老牌豪門家族的新一代代表人物也集體亮相:霍啟剛、何超蓮、鄭志剛。

曾幾何時,在香港舞臺上萬丈光芒的并不是臺灣歌手,而是本埠藝人。

人們經(jīng)常會唏噓香港文化產(chǎn)業(yè)的沒落,但關(guān)乎更多人的,其實是長期以來香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困境,和來自方方面面的競爭:新加坡在吸納著本應(yīng)前往中國香港的外資,中國內(nèi)地游客更多選擇海南去購買免稅品,“前海金融30條”影響著香港區(qū)域金融中心的地位,等等。

2022年,香港GDP已經(jīng)被蘇州超越。在這場百年未有之大變局中,越來越多的人們開始意識到,香港已不再是那個風(fēng)華絕代的亞洲小龍。十年前就開始陸續(xù)接掌家族財富權(quán)柄的香港豪門第三代們,對此顯然有非常深刻的認(rèn)知。

何超瓊加入了政協(xié),把關(guān)注點放在了大灣區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展上;霍啟剛?cè)⒘斯ЬВ苍谧非笳紊细蟮慕洌秽嵵緞偛粌H將K11商場開到了內(nèi)地,甚至將新世界集團(tuán)的總部都搬到了廣州。

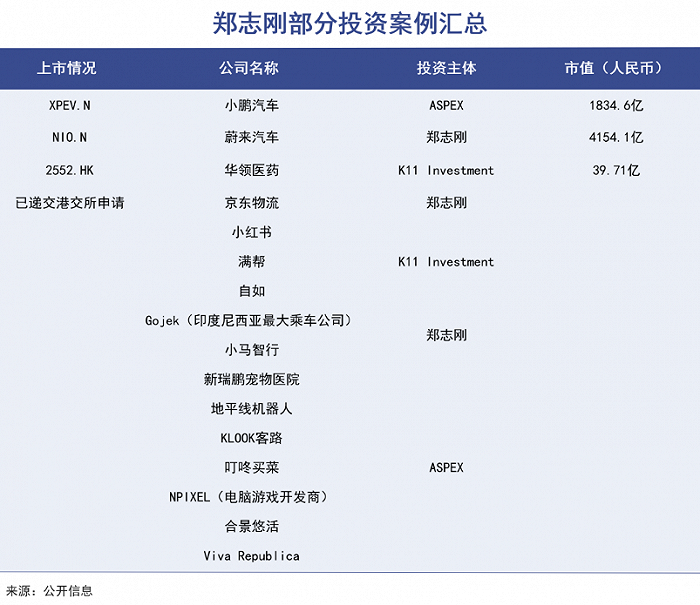

最新的消息是,鄭志剛和中譽(yù)集團(tuán)等共同購買中國充電服務(wù)第一股——能鏈智電發(fā)行的總計350萬股美國存托股票。在這筆投資中,鄭志剛罕見地用了個人名義,對中國新能源產(chǎn)業(yè)的看好毋庸置疑。而這,只是鄭氏家族在內(nèi)地資本投入的一部分。

更進(jìn)一步,鄭氏家族對各類內(nèi)地新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的投資,也是整個香港資本流動、產(chǎn)業(yè)變化的一個縮影:他們“變了”。

01、港圈新風(fēng)

香港四大豪門中,李家與鄭家近年來產(chǎn)生了完全不同的動向。

鄭志剛延續(xù)了爺爺鄭裕彤與內(nèi)地更加緊密的聯(lián)系,直言“香港的市場太小了,放眼整個中國才會有大的發(fā)展”。

1979年時,香港的GDP是深圳的400多倍。40年后,深圳的GDP最終超過香港,并且以一個迅猛的姿態(tài),不斷拉開與香港之間的差距。到2022年,深圳GDP同比增長3.3%至32387.68億元,而按照港元計價的香港GDP同比卻下滑了3.5%。

一增一減之間,兩座鄰居城市的經(jīng)濟(jì)差距持續(xù)拉大。

新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生物醫(yī)藥等方面,深圳都有大量企業(yè)冒頭并迅猛成長。香港的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)則是金融、旅游、貿(mào)易等服務(wù)業(yè)。表面上與上海、紐約、倫敦、東京類似,但背后作為支撐的實體經(jīng)濟(jì)、科技產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比起上述城市卻十分薄弱。

上世紀(jì)80年代,香港制造業(yè)北移,經(jīng)濟(jì)重心開始向“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”傾斜,金融、保險、地產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)等行業(yè)快速發(fā)展,這是香港歷史上發(fā)展最快的階段。

本地資本大佬的崛起與發(fā)展歷程,與香港的這段產(chǎn)業(yè)發(fā)展史高度契合。

這個時期的香港創(chuàng)業(yè)者們,憑借地產(chǎn)和各類商業(yè)項目積累了巨額財富,奠定了郭得勝、李嘉誠、鄭裕彤等人的功成名就,四大家族的江湖地位延續(xù)至今。

為什么這些香港豪門的商業(yè)帝國都根植在地產(chǎn)上?這源于香港國際自由貿(mào)易港的經(jīng)濟(jì)地位,同時也受益于鏈接中國內(nèi)地與全球資本的區(qū)位優(yōu)勢。

貿(mào)易與資本在維多利亞港的匯集,帶來了對辦公場地、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的巨大需求。然而香港的窗口屬性注定了,隨著中國市場的不斷開放,香港的獨特優(yōu)勢必然被削弱,以四大家族為代表的港資們也紛紛另謀出路。

李嘉誠選擇成為全球“資本候鳥”,逐水草而居,而以鄭志剛為代表的新世代,則更多選擇了擁抱內(nèi)地市場。目前,鄭志剛帶領(lǐng)著家族公司在廣州、天津、武漢等地修建地產(chǎn)項目,把K11帶到了7座內(nèi)地城市,在大灣區(qū)的投資超過2000億,在廣西收購高速公路,同時表示未來還會繼續(xù)加碼投資內(nèi)陸。

其中最重要的,就是以硬科技、新能源、新消費為代表的,面向未來的新經(jīng)濟(jì)。

02、創(chuàng)投思維

推動新世界百貨IPO、創(chuàng)辦藝術(shù)購物中心K11、帶領(lǐng)周大福走年輕化路線,都是鄭志剛讓家族產(chǎn)業(yè)“老樹開新花”的具體手段。

2017年時,已經(jīng)回到鄭家企業(yè)工作十年的鄭志剛,設(shè)立了自己旗下的第一個投資機(jī)構(gòu)“C資本”,這是一家專注于高科技和新型消費領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)。

C資本至今積累了一批消費類投資案例,包括了已經(jīng)上市的Helen’s小酒館,美國健身產(chǎn)品零售商 Bandier、線上珠寶租賃平臺 Flont、互聯(lián)網(wǎng)手表定制品牌Undone、數(shù)字化衣櫥管理系統(tǒng)開發(fā)商 Finery等。

不難發(fā)現(xiàn),在財務(wù)考慮之外,鄭志剛投資很重要的出發(fā)點,就是被投企業(yè)是否能與自家的新世界集團(tuán)戰(zhàn)略布局相契合。

鄭家的核心資產(chǎn)大部分是商場、百貨、酒店和珠寶。新的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,這些業(yè)態(tài)已經(jīng)與互聯(lián)網(wǎng)有了更緊密的融合。鄭志剛通過做LP投資了京東物流、小紅書、美團(tuán)等企業(yè),這些都與自家產(chǎn)業(yè)經(jīng)營有業(yè)務(wù)融合的可能。

拿不出一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司的香港,沒有給本地資本提供太多可供投資的創(chuàng)新型企業(yè)。

實際上,香港幾乎錯過了整個互聯(lián)網(wǎng)時代,這背后的原因非常復(fù)雜。

世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步不久就遭遇了互聯(lián)網(wǎng)泡沫,這讓香港各界對于投入其中變得非常謹(jǐn)慎。更關(guān)鍵的問題在于,香港在全球經(jīng)濟(jì)中的定位決定了,其對于金融與地產(chǎn)的依賴無法改變。

至今,香港都與互聯(lián)網(wǎng)為代表的創(chuàng)新文化格格不入。

對于香港經(jīng)濟(jì)與全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的不同,對于香港與深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的差異,對于香港與深圳乃至于整個內(nèi)地之間的差距,以鄭志剛為代表的新一代香港企業(yè)家有更清醒的認(rèn)識。

他們通常選擇利用自身資本優(yōu)勢,以投資的方式參與到更多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中去。鄭志剛是其中的激進(jìn)者。與自家傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)無關(guān)的、新興賽道和硬科技企業(yè),他不僅密切關(guān)注,而且越投越多:

2017年11月,他參與了蔚來汽車的D輪融資;2018年8月,參投了小鵬汽車的B輪融資;2019年12月,領(lǐng)投了計算機(jī)圖形&視覺技術(shù)開發(fā)商粒界科技的A+輪融資;2021年3月,又領(lǐng)投了晶片設(shè)計企業(yè)壁仞科技的B輪融資。

值得注意的是,在壁仞科技的跟投名單中,有大量國資身影,如國盛集團(tuán)國改基金、招商局資本、大灣區(qū)共同家園發(fā)展基金、中信證券投資等等。與這些國家隊的步調(diào)一致,意味著“港人”鄭志剛已更深度地融合到中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脈動之中。

03、押注未來

觀察香港最新的引進(jìn)人才清單,我們不難發(fā)現(xiàn),如今政策面也在押注先進(jìn)制造、Web3.0、人工智能和半導(dǎo)體等科技風(fēng)口。這些也是有望在香港寸土寸金的土地空間上,創(chuàng)造出附加值更大的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)。

相比Web3.0等輕資產(chǎn)模式,鄭志剛似乎更偏愛重資產(chǎn)、大投入的重科技賽道——認(rèn)購能鏈智能的股份顯然不是心血來潮,而是在蔚來汽車、小鵬汽車之后,對新能源產(chǎn)業(yè)投資布局的新一輪完善。

與鄭家、“大D會”關(guān)系密切的中譽(yù)集團(tuán)也有過投資新能源的經(jīng)歷。雖然對恒大汽車的投資最后以割肉清倉告終,但也從另一個側(cè)面說明了其對新能源行業(yè)的高度認(rèn)可。

中國的新能源汽車市場仍處于快速滲透期。2022年,中國新能源汽車銷量達(dá)688.7萬輛,占全球銷量的61.2%。龐大市場空間和高速銷量增長喂養(yǎng)出來的,是越來越多擁有核心技術(shù)優(yōu)勢和國際聲譽(yù)的企業(yè),遍布行業(yè)上下游。

上游原材料方面,以天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)為代表的礦業(yè)公司,已經(jīng)在海外收購了大量優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源;中游動力電池方面,2022年寧德時代全球市占率37.0%,已經(jīng)連續(xù)六年排名全球第一;下游新能源整車方面,比亞迪已經(jīng)超越大眾汽車,成為了全球市值第三的車企,全球第二的新能源車企。

新能源汽車已在實質(zhì)意義上成為中國最具全球競爭優(yōu)勢的科技產(chǎn)業(yè)之一。作為產(chǎn)業(yè)配套的充電服務(wù),自然也會成為資本爭相入局的另一片藍(lán)海。

作為深諳“賣鏟子”邏輯的香港商人,鄭氏家族選擇能鏈這種新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè),在投資邏輯上顯得順理成章。

根據(jù)麥格理的數(shù)據(jù)研究,中國的公用充電樁安裝量從2018年的30萬增長到2022年的130萬,增速迅猛,預(yù)計到2030年這一數(shù)據(jù)很可能會上升到2630萬,復(fù)合年增長率高達(dá)46%。

歐美國家充電樁保有量及新增量都比中國少,且價格普遍為國內(nèi)的2倍以上。加上同樣有實現(xiàn)原油替代和碳中和的政治要求。因此,我國新能源產(chǎn)業(yè)的空間前景,并不局限于國內(nèi),而是有著全球化的發(fā)展機(jī)遇和利潤空間。

2022年中國累計出口新能源汽車近5.6萬輛,同比增長307.2%。人民日報對此的點評是,“抓住新能源汽車市場機(jī)遇,在海外市場實現(xiàn)新突破,是2022年我國汽車出口的最大亮點。”

上世紀(jì)80年代,日本的家電產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場所向披靡,幾乎逼近了全球分工體系的最高點。甚至,如今的新能源相比曾經(jīng)的家電、燃油車更具顛覆效應(yīng),對于全球價值鏈的重塑會更加明顯。

如果沒有嚴(yán)重的全球政治因素影響,中國的科技產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的大發(fā)展之后,必然會向全球范圍尋求更大的市場。這意味潛在的巨大收益,以及對資本的迫切需求。

在這個過程中,鄭氏家族成為了香港資本界最敏感、最堅定投入的力量。而這一切,都是從新一代掌門人崛起開始的。