界面新聞實習記者 高菁

“實現雙碳目標是復雜的系統工程,是一個長達幾十年的科學轉型過程,需要把握好節奏,既要防止‘一刀切’簡單化,又要防止轉型不力,帶來落后和無效投資。”

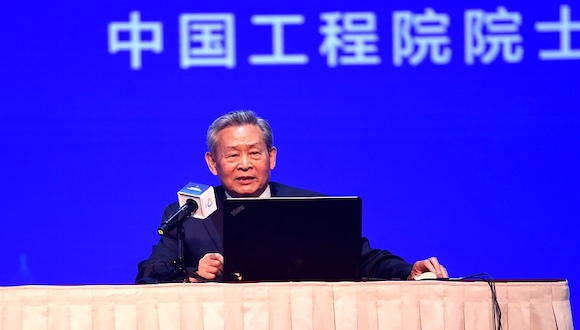

6月11日,在2023上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會·科學論壇上,中國工程院院士、原副院長、國家氣候變化專家委員會顧問杜祥琬以“對中國實現碳達峰碳中和戰略及路徑的思考”為題發表了演講。

杜祥琬表示,因此要先立后破,把好事辦好,深刻推動經濟、社會的變革和進步。

他指出,中國已經進入高排放量國家行列,未來隨著經濟社會持續發展,能源消費會不斷增長,溫室氣體增長存在壓力。

中國目標在2030年前完成碳達峰,2060年前實現碳中和。相較于發達國家,中國實現從碳達峰到碳中和的時間明顯較短。實現雙碳目標面臨挑戰,迫在眉睫。

對此,杜祥琬提出了八大建議,包括打造清潔低碳安全高效的能源體系;加快構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統;通過高比例電氣化實現交通工具低碳轉型等。

他在現場展示的一組數據顯示,2022年中國可再生能源裝機達12.13億千瓦,占全國發電總裝機47.3%。其中,水電、風電、光伏、生物質發電裝機規模均穩居世界第一。

“隨著各種作用聯合發力,中國可再生能源已經從原來的微不足道走到了今天的舉足輕重,未來還會逐步走向擔當大任。”杜祥琬稱。

在打造清潔低碳安全高效的能源體系方面,杜祥琬提出,應重視分布式低碳能源網絡。可再生能源豐富的中東部地區可以成為能源的“產消者”,實現自發自用,寓電于民,與集中式電網互動。

在他看來,要做到電力行業凈零排放,煤電減量、發展儲能、完善市場機制都需要被重點關注。此外,傳統能源系統難以同時滿足的“安全可靠”、“經濟可行”、“綠色低碳”需要在新型能源系統中逐步滿足。