文|適道

最近一周,科技圈最炸裂的新聞想必是“蘋果放棄造車”。一時間,諸如“十年豪賭”“蘋果夢碎”“壯士扼腕”“被迫All in AI”等讓人唏噓不已的標(biāo)題映入眼簾。再加上去年以來,蘋果在AI研發(fā)項目的疑似遲緩,一眾看客不由地聯(lián)想:蘋果這是開始走向下坡路了?

2月2日,美股盤后發(fā)布2024 財年第一季度財報,本季度蘋果公司實現(xiàn)營收 1196 億美元,毛利率 45.9%,其中軟件毛利率繼續(xù)站穩(wěn)在70%以上的水位;硬件端的毛利率也高達(dá)39.4%。

另有數(shù)據(jù)顯示,2023財年全年,蘋果總凈銷售額為3832.85億美元,同比下降3%;凈利潤為969.95億美元,同比下降3%。

就算營收下降,蘋果一年也凈賺近1000億美元,每年要花掉200多億美元研發(fā)費用。以蘋果造車項目Project Titan每年燒10億美元來算,對其他廠商而言的“窒息式造車”“燒錢黑洞”,對蘋果只是”富人家里的一只羊”。你們都想看我樓塌了,我偏偏越蓋越高,氣不氣人。

總之,沒錢絕不是蘋果放棄造車的真正原因,什么才是真正原因呢?周末,適道有幸與一位身份神秘、在硅谷享有盛譽(yù)的投資人大佬進(jìn)行了一次深入的交流。這位不愿透露姓名的大佬,給出了一個意想不到的觀點:蘋果從一開始就沒有真正下定決心進(jìn)入汽車制造領(lǐng)域。

“蘋果的策略更多地是一種戰(zhàn)術(shù)幌子,是為了探索和擴(kuò)展其技術(shù)邊界,同時檢驗市場對于蘋果品牌擴(kuò)展到全新領(lǐng)域的反應(yīng)。通過這種方式,蘋果不僅成功引發(fā)了公眾和媒體的廣泛討論,還加強(qiáng)了其作為創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者的形象,而無需真正承擔(dān)進(jìn)入汽車制造業(yè)的巨大風(fēng)險和投資。”這名投資人表示。

一、Apple Car是“真正的奢侈品”

iPhone被稱為“腎機(jī)”最先來源于2012年的新聞,有一個高中生為了買新款iPhone4s,在黑市將自己的一顆腎賣了2萬人民幣。

現(xiàn)在來看,2萬元不僅能買iPhone15pro max,甚至也能買個Vision Pro。但是,2萬元連Apple Car的邊都夠不上。

如果說iPhone是accessible luxury,那么Apple Car就是real luxury。在原始構(gòu)想中,蘋果汽車一開始就是屬性拉滿,直奔L5。

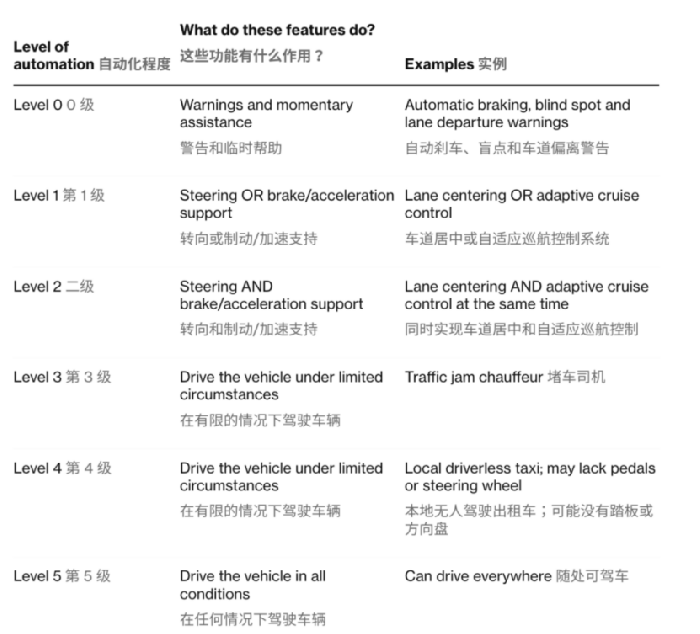

根據(jù)《SAE駕駛自動化分級》,L0—L2屬于“駕駛輔助”——車還是你在開,但系統(tǒng)可以給你打打輔助;L3—L4,屬于“部分自動駕駛”——車可以自己開,但關(guān)鍵時刻需要你上手接管;L5,屬于“完全自動駕駛”——連方向盤、油門踏板、倒車燈都沒有了,你可以在車上睡大覺。

這么說吧,L2基本就是ACC(自適應(yīng)巡航)、LCC(車道居中駕駛)等能力,目前熱火朝天的NOA處于L2——L3。而就在2014年,蘋果在啟動Project Titan造車項目之初,直接定到了L5級別,還開啟了加州自動駕駛路測。

我們先不說傳聞中的“降級”和確實存在的監(jiān)管問題,而是假設(shè)蘋果如期成功開發(fā)出了L5的Apple Car,會出現(xiàn)什么問題?

首先,這輛跨時代的高科技含量車子要怎么定價?10萬美元一臺?

對于普通人而言,是“割倆腰子”都買不起的奢侈品,還不如交個新一線首付。無論是iPhone還是Vision Pro,都只是“看起來挺貴”,糾結(jié)糾結(jié)就買了。因為這些設(shè)備必須面向大眾,同時又可以通過“較高價格”“Pro”進(jìn)行分層,來制造一種“馬云跟我用同款手機(jī)”的美好想象,讓各階層人們給自己一個超越階層的錯覺。

但汽車的營銷思路完全不一樣,你見過哪個普通打工人開保時捷?反過來,如果保時捷開始造手機(jī),科技含量可能不高,但它一定會給手機(jī)鑲金、鑲寶石,制造盡可能高的溢價。

其次,被高價定義的“奢侈品”Apple Car又能給蘋果帶來什么好處?

一是,Apple Car的“品牌抬咖”作用微乎其微。

與其用“汽車”彰顯其品牌科技含量,蘋果還真不如快點搞出AI手機(jī)和輕量級Vision Pro。

而且汽車安全事關(guān)生死,萬一Apple Car再出個安全事故,受牽連的將會是蘋果整體品牌力。

二是,比起研發(fā)“燒錢”,Apple Car最大的問題是不賺錢。

首先,特斯拉一年能賣200萬輛車,假設(shè)定價為10萬美元的L5級別Apple Car一年能賣出20萬輛嗎?要知道,蘋果手機(jī)一年能賣2億多部。同時,比起蘋果40%— 50%的毛利率,低于20%的汽車毛利率,造出來也是費力不討好。

其次,從長期來看,Apple Car業(yè)務(wù)對蘋果生態(tài)粘性起不到太大作用。數(shù)據(jù)顯示,在WWDC 2022上,蘋果表示美國98%的汽車都支持CarPlay,并有79%的美國消費者稱,只會購買支持CarPlay的車。

也就是說,蘋果的CarPlay早就占領(lǐng)了市場。如果Apple Car上市,難道蘋果會取消掉非Apple Car的CarPlay嗎?如此來看,在戰(zhàn)略上,Apple Car對持續(xù)夯實蘋果的護(hù)城河沒有什么貢獻(xiàn),也就不足以被定義為核心板塊。

因此,自媒體所謂的“壯士扼腕”,對蘋果而言更像是“壯士拔汗毛”,痛但無所謂。

綜上,一個“品牌錯位+沒貢獻(xiàn)+不賺錢”的造車項目,被放棄是遲早的事。我們也可以大膽想象,蘋果一開始定位為L5,自始至終可能就是個實驗性的預(yù)研項目,只是想做車廠的整體智能化的方案供應(yīng)商。

二、天時未到,人心不和

再來看現(xiàn)實情況。今年1月,Mark Gurman爆料蘋果已經(jīng)將首款智能車的發(fā)布時間,延后到了2028年。而且首款產(chǎn)品,只能交付L2+級的自動駕駛體驗,產(chǎn)品向特斯拉現(xiàn)有產(chǎn)品看齊,不會有重大突破。

更重要的是,隨著Vision Pro的上市,蘋果基本已經(jīng)確立了空間計算全新戰(zhàn)略,而這將是蘋果未來十年最大的資源投入方向。

Project Titan終究就會成為Titanic,只是因為空間計算和AI時代的到來,給Titanic標(biāo)注了一個明確的“沉船時刻”。

對于“錢不夠燒”的普通創(chuàng)業(yè)者而言,能從Apple Car項目得到哪些啟示?

2022年7月初,The Information曾發(fā)表過一篇題為《Inside Apple's Eight-Year Struggle to Build a Self Driving Car》的文章,記者采訪了二十多位“Project Titan”的參與者,部分還原出了蘋果造車項目在過去8年來做出的各種嘗試與努力,以及面臨的挫折與困難。

其一,Leader不管事。

喬布斯曾積極參與產(chǎn)品設(shè)計,每天去工作室查看項目進(jìn)展,指導(dǎo)項目向一個特定的方向發(fā)展。而據(jù)多位項目參與者表示,庫克對項目不理不睬,很少造訪位于加州硅谷Kifer路附近的Project Titan辦公室。

一些前蘋果員工表示,庫克的態(tài)度對項目造成了傷害,導(dǎo)致項目缺乏一個leader清楚地定義和闡明產(chǎn)品應(yīng)該是怎樣的。戰(zhàn)略的不斷變化已經(jīng)讓員工精疲力盡,再加上庫克也一直不愿意承諾大規(guī)模生產(chǎn)汽車,這讓參與員工感到沮喪。另外,蘋果公司高管團(tuán)隊對Project Titan的意見也不一致。最終,在蘋果公司內(nèi)部,Project Titan已經(jīng)成為被嘲笑的對象,

其二,人心不齊,合力變成阻力。

在過去的八年里,Project Titan經(jīng)歷了四次“換帥”,每一位高管都有不同的野心。

2014年,項目由蘋果的“四大天王”帶領(lǐng),實際由Zadesky負(fù)責(zé),意圖將Apple Car打造成一款傳統(tǒng)的電動汽車,超越特斯拉;2016年,Bob Mansfield接管,重心變?yōu)橥耆詣玉{駛軟件;2018年,前特斯拉高層Doug Field將目標(biāo)從無人駕駛出租車Robotaxi變?yōu)橹苯又圃鞂οM者出售的自動駕駛汽車;此后又由Apple Watch負(fù)責(zé)人Kevin Lynch以及蘋果機(jī)器學(xué)習(xí)項目總監(jiān)John Giannandrea接手。

其中,Doug Field和Zadesky一樣,致力于讓Apple Car實現(xiàn)量產(chǎn)。但如上所述,庫克自己都沒給出什么方向。再加上自動駕駛技術(shù)本身研發(fā)難度極高。最終,天時未到,人員不和,Project Titan畫上了句號。

根據(jù)《紐約時報》最新報道,Apple Car項目雖然被砍了,但它將會以其基礎(chǔ)技術(shù)延續(xù)下去。三位知情人士表示,蘋果計劃將他們學(xué)到的人工智能和自動化知識應(yīng)用到其他在研究的技術(shù)上,包括基于 AI,配備攝像頭、機(jī)器人助理以及增強(qiáng)現(xiàn)實的 AirPods。

總而言之,對于任何項目而言,步子邁太大,領(lǐng)導(dǎo)人決心不強(qiáng),高層頻繁更換,方向模糊不清,哪一個都點了死穴。只不過蘋果本身可能只是“玩玩”,而“玩不起”的初創(chuàng)公司,一定要加倍小心,及時止損。