記者 | 林子人

編輯 | 黃月

因果報應、積累功德、修身立命,這些說法遍布于小說戲曲、宗教觀念和口頭習語中,幾乎每個中國人都耳熟能詳。但它們是如何代代傳承下來的,又是怎樣說服人們約束行為、引導向善的?

對超自然報應的信仰幾乎與中國有記載的歷史一樣悠久。相信報應,就是相信冥冥之中自有一股超自然力(比如神明、上帝或宇宙感應),會以一種合理的方式獎勵人的善行,懲罰人的惡行。早在商朝,人們就相信王和神之間存在賞罰關系;周朝出現了“天”的概念,將統治者的執政合法性詮釋為“天命”;漢儒在保留報應基本概念的同時發展出了宇宙論,在這一觀念里,報應不必依靠上天或諸神,而是通過彌漫于萬物之間的“氣”自發地對人的行動作出感應。布朗大學歷史系教授、系主任包筠雅(Cynthia Joanne Brokaw)指出,對某種形式的宇宙報應信仰在最早的中國本土宗教與政治圖景中居于核心地位,隨著佛教在漢代傳入中國而更加流行,直到橫跨儒、釋、道和社會階層,成為古代中國民間社會的普遍共識。

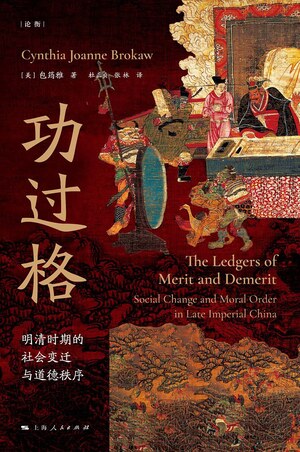

出于人們對報應和積累功德益處的虔信,功過格應運而生。功過格是一種廣泛流傳于中國古代民間社會的善書,它通過列舉善惡行為、量化功過等抽象概念來指導人們的日常道德實踐。在《功過格:明清時期的社會變遷與道德秩序》一書中,包筠雅梳理了功過格的歷史,著重考察了它在16-18世紀爆發式增長背后的時代背景和社會心態。縱觀歷史我們可以發現,功過格往往在社會失序時期廣泛流行,功過格的編纂者固然都堅信,過一種有道德的生活才是有益的生活,但對處于不同時代風口、社會等級序列中不同位置的人來說,對道德的關注往往有著截然不同的意義。

從《太上感應篇》到《立命篇》:當功過格成為鼓勵個人掌握命運的工具

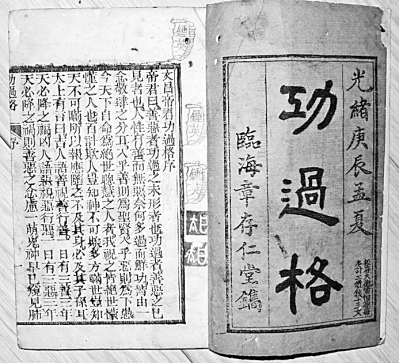

最早的功過格可追溯到葛洪(約283-343年)的《抱樸子》,這部書指導道教徒如何量化自己所積累的功德,以便得道升仙,比如300件功德將使一個人成為地仙,1200件功德能使人成為天仙。不過功過格歷史上的里程碑之作是《太上感應篇》(約1164年)和《太微仙君功過格》(1171年),前者介紹了功德積累和超自然報應的運作方式,后者通過給行為表現賦予分值的方法,指導功過格使用者計算自己積累的功德。這兩部作品被認為是功德積累的最權威的陳述。

包筠雅發現,《太上感應篇》的許多內容都取自或源于《抱樸子》,然而《太上感應篇》的不同之處在于,它承認積累功德亦可獲得俗世回報,而且報應體系的運作也不僅僅取決于特殊教派的教義——經文在善惡兩部分所列的事例中融入了儒家思想和佛教思想,反映的是被普遍接受的“中國人的”道德標準。歷史學家余英時認為,南宋以來《太上感應篇》之類的道教善書不斷地出現并廣泛流行,是“新道教”這股潮流中的一個重要歷史現象,加快了新倫理在民間的傳播并對中國民間信仰有著深遠的影響,比如天上的神仙往往需要下凡歷劫,在人間完成“事業”后才能“修正果”,凡人想成仙也必須先在人間立功行。值得注意的是,這種新倫理對現世抱有更積極肯定的態度。

包筠雅指出,“新道教”浪潮的出現與兩宋之際不斷惡化的政治局勢有關。《太微仙君功過格》產生于金宋交戰時期,聲稱是由神仙傳給一個凡人的,它被解釋為神仙幫助人們度過當時無序狀態的一種努力,“在那個不要說成仙,就連長壽的希望都很渺茫的年代里,《太微仙君功過格》以一個詳細的指引單,為教派成員提供了清晰的拯救方法。盡管沒有提及社會失序的具體原因,但它所描述的實際行為顯示出它對減輕社會危機、確保民族生存的決心。”“新道教”浪潮——包括太一、真大、全真和推出了《太微仙君功過格》的許真君教派等——在這一時期出現,很大程度上是因為這些新教派的教義和實踐迎合了人們在戰亂中需要真正的道德、宗教以及某種程度的社會組織的需要。

不過功過計算體系得到中國士人的廣泛關注要等到《太微仙君功過格》問世的四個世紀之后。這場“善書運動”開始于16世紀,在17-18世紀達到高潮。一名來自浙江嘉善縣的士大夫袁黃在推動善書及功過格復興上發揮了重要作用,他的自傳性文章《立命篇》成為了晚明傳播功過格的主要工具之一,在它出版后的一個世紀里,至少有10種新的功過格被創作出來。

[美]包筠雅 著 杜正貞 張林 譯

論衡·上海人民出版社 2021-8

袁黃出生于浙江嘉善縣一個富有的地主家庭。他的祖上曾反對朱棣篡位,因而導致全族人被禁止參加科舉考試。從家族蒙恥到袁黃出生的130年間,袁家通過從醫逐漸重獲經濟保障和一定的社會地位。袁黃是家族中有資格應舉的第一代,盡管坎坷的家族史讓袁家人對儒家道德和科舉制度之間關系有種種矛盾情緒,但對袁黃來說,在幫助家族進入仕宦精英階層的同時保留道德純潔性,是他不得不扛起的重擔。袁黃在《立命篇》中講述了他使用功過格的故事,他特別提及,在訪問南京附近的棲霞寺與禪宗大師云谷的交談徹底打碎了他安于天命的狀況。云谷告訴他應當解除宿命論的束縛,“命由我作,福自己求。”1570年,袁黃考中舉人,堅定了他用功過體系代替宿命論的信念,之后人生中的許多成就(生子、獲得進士功名和官位)也被他認為是誠心誠意積累功德的回報。

袁黃對功過格的推崇得益于云谷對功過格的全新闡釋。云谷改變了積累功德的目標,使之不再是為了成仙或轉世等來世的回報,而是為了取得像做官或生子這樣的現世物質回報。以往的功過格強調神通過子孫后代和轉世再生控制報應,現在卻更多強調神在此時此地對人的命運的控制。也就是說,袁黃和云谷的功過格對“立命”(人對命運的決定)的強調要大于對報應或感應的強調。同樣值得注意的是,這種功過體系在鼓勵社會向上流動的同時也肯定了現有的社會等級結構的道德合法性,它暗示人們,道德水平高(熱心行善、積累功德)的人就應該升至高位。在包筠雅看來,這些元素讓袁黃的功過體系在晚明大受歡迎:

“在政治衰微、經濟增長和社會巨變的時候——這時,生活中的許多東西似乎脫離了人的控制——袁黃主張人可以支配自己的命運,這必定使人感到寬慰,尤其是他還為如何取得這樣的結果,提供了詳細而精確的指導。在沒有可信的政治領導和道德共識的情況下,袁黃的功過格向那些在此時期的道德爭論中感到困惑的人提供了精確的、由神明約束監管的行為指南。對于那些在充滿經濟機會、社會變動不定的時代渴望進取的人來說,它提供了保證應試成功的方法,或者至少是增加其成功機會的方法。”

時人的觀察顯示,功過格在準備應舉的士子中非常流行,晚明社會批評家張履祥就曾哀嘆,“袁黃功過格竟為近世士人之圣書。”袁黃的“立命”觀在晚明士大夫階層中引起了激烈反響,袁黃功過體系提出的“人能掌握自己道德命運和物質命運”的大膽主張,讓晚明關于精英地位的道德基礎、修身與社會地位之間的關系等問題的爭論變得尖銳起來。袁黃功過體系最熱情的支持者是陽明學派中的泰州學派,相信人們可以通過致良知主宰自己的生活,是袁黃功過體系和泰州學派的追隨者最大的共同點。比如何心隱就認為人們積極進取,突破現狀是自然而然的事,“農工之超而為商賈,商賈之超而為士,人超之矣,人為之矣。”

但知識分子中批評袁黃的人比支持他的人更多,批評者包括與泰州學派分道揚鑣的陽明學后人、東林書院的同道、介于王陽明和朱熹之間的思想家,以及希望恢復純粹程朱理學的人。在批評者眼里,袁黃功過體系最糟糕的地方是鼓勵人為了一己私利而行善,讓道德“商品化”,這對培養真正的善造成了破壞性影響。包筠雅注意到,對袁黃的大多數批評主要出于許多晚明思想家對非正統趨勢的恐懼——功過體系威脅到了正統理學的穩定性和權威性,有可能削弱精英們共同信奉的道德純潔性和統一性。他們希望恢復和保護儒家正統,為帝國重建道德秩序。在進入17世紀,經歷了明末動蕩和朝代更迭后,抱有這種想法的思想家越來越多,也讓功過格的后續發展出現了極大的轉變。

從鼓勵升遷到肯定現狀:17-18世紀功過格的話語轉向

袁黃于1606年去世,在隨后的一個世紀里,至少有10種新的功過格留存下來,還有許多別的名稱的功過格見諸同時代人的著作中。《太上感應篇》也重新吸引了人們的注意,從16世紀到18世紀,這本書的新版本數不勝數,并且經常帶有新的注釋。袁黃身后,功過格繼續流行,但其動機已大不相同。

這與社會環境的激烈變化息息相關。從小規模的佃農和奴仆反抗到大規模的農民起義,17世紀的人生活在普遍的騷亂中。中國社會各階層之間相互依賴的和諧關系也呈現瓦解趨勢,農業雇工要求簽訂契約,承認他們日益增長的經濟影響力,在根本上拒絕接受土地所有者與耕作者之間的家長式關系;而另一方面,鄉紳也在拋棄他們的傳統職責,進入城市,不斷疏離鄉村社會。另外,在17世紀的大多數時候,中國缺乏有效的中央政治權威,導致士大夫和地方精英無法依靠政府去恢復秩序。

上述因素讓17世紀和18世紀初期的功過格提倡者對功過格投注了新的目標和愿景。許多功過格提倡者在解釋他們支持功過格創作的動機時,公開表達了他們對當時社會秩序混亂的焦慮,對人們生活習慣的關注,以及對中央權威不足以解決這種無序的絕望。1644年明朝滅亡加劇了社會失序的焦慮,晚明的道德潰敗被認為是明亡的重要原因之一。包筠雅指出,這一時期功過格的寫作者、編撰者和支持者對功過格社會功能的理解發生了明顯的改變,功過格不再只是個人完善自身的工具,更是完善社會的工具,“功過格文本現在成了指導行動的百科全書,它被設計來指導每個人,使他們的行為與其社會地位相符。縱觀整個17世紀,功過格是為改善社會無序和阻止道德腐敗而繪制的、包羅萬象的改革藍圖。”

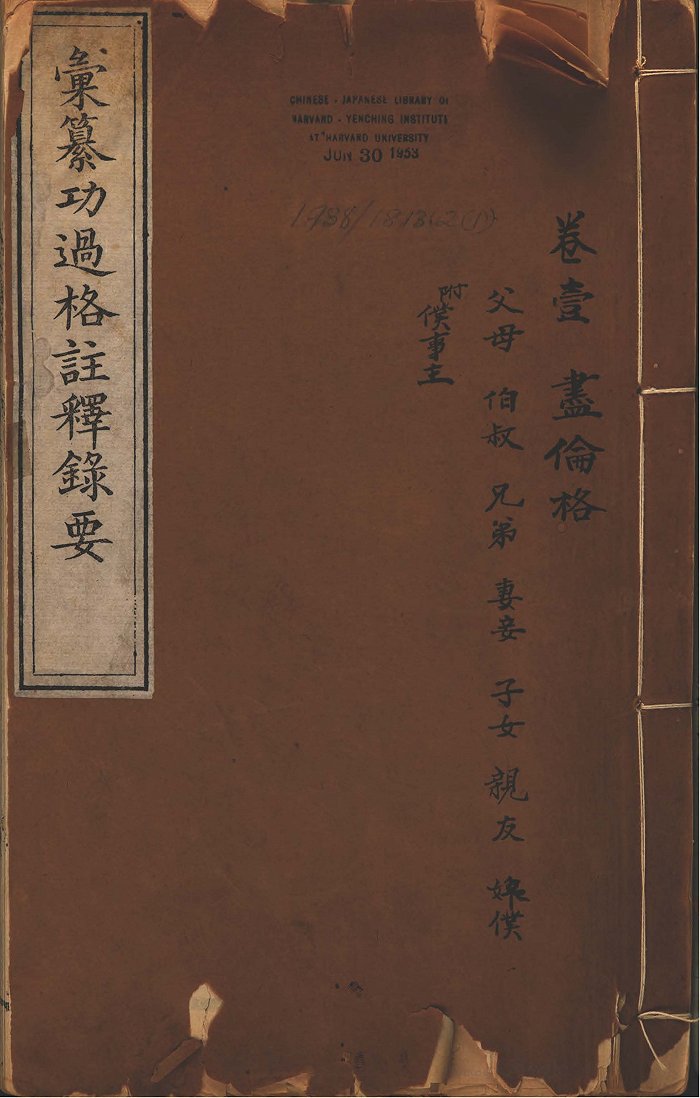

這一時期功過格篇幅和架構上的驚人變化直接體現了人們對功過格功能的全新理解。包筠雅發現,整個17世紀,功過格變得更長更全面,涵蓋了人際關系和行為的幾乎方方面面。其中最長最復雜的要數陳錫嘏的《匯纂功過格》,它長達12卷,還有額外兩章作為引言和結論,內容包括家庭關系、自我修養、與他人的關系,還有一系列針對特定群體(比如工匠、婦女、官員)的功過格。按身份群體來編的新型功過格反映了功過格倡導者力圖將所有人吸納進一個統一的道德版圖,熊弘備的《不費錢功德例》列舉了中國社會內部11種不同身份的人的不同規定,包括鄉紳、士人、農家、百工、商賈、醫家、公門、婦女、士卒、僧道、仆婢工役和大眾。

最重要的是,17-18世紀的功過格呈現出了一種明顯的價值觀轉變。這一時期的功過格提倡者較少關注個人進步,更關心整體社會的穩定 ;他們對社會在宗教信仰、道德價值觀和前程抱負上的多元化憂心忡忡,希望以明確不同社會階層的不同原則和重申互惠互助價值的方式鞏固社會等級制,恢復社會秩序。在這種新的功過格理解中,報應與其說是鼓勵升遷,不如說是肯定現狀,勸說功過格使用者要“安分”或“樂天安命”。正如包筠雅所說,“這些功過格作者保留了報應的觀念,但是現在它不是追求地位晉升的理論基礎,而是遏制地位晉升的基本原理。”

包筠雅指出,這一時期的功過格和善書中對限制社會流動的關注在對下等人的態度上,以及關于下等人和上等人關系的看法上,表現得尤為生動。在17-18世紀的功過格中,奴仆明顯受到關注,有些功過格甚至有一整卷涉及這一群體的行為。陳錫嘏功過格中“家仆事家主”的部分代表了大多數功過格作者的態度,即一個奴仆只有在竭誠事主的前提下才能超越自己的地位,即使奴仆因為某些原因變得比主人更富有,依然對主人存在義務。陳錫嘏聲稱,奴仆的低下地位是有道德合理性的,但奴仆依然可以向善,只要他奮不顧身地向主人奉獻忠誠,他或他的子孫將得到豁除賤籍的獎賞。

在功過格作者出于對地位劇變的恐懼而對奴仆做出種種規定的同時,他們也強調了身處高位的人(士人、官員和鄉紳)需要履行與其地位相稱的義務——他們需要對佃戶、奴仆以及鄉里所有窮人的幸福負責。功過格作者稱,地主需要以仁愛之心對待佃戶,唯有這樣才能保證佃戶的勤勉忠誠,確保他們擁有持久的繁榮昌盛。在包筠雅看來,功過格作者試圖恢復一種基于“互助互養”的、高度理想化的家長式關系,恰恰反映了當時的社會經濟關系中的真實變化:佃戶擁有較強的經濟力量,日益希望挑戰地主權威,或干脆拋開地主自立。

“這些強調要同情對待佃戶和奴仆的條規說明,功過格和其他救世書的作者都心照不宣地承認,精英們假如指望保持他們的地位,就必須在某種程度上調整他們的行為以適應17、18世紀改變了的社會和經濟環境,”包筠雅寫道,“為了實現他們保守的目標,回歸一種理想的社會等級制度,功過格作者們不得不對中國社會內部經濟和社會權力的變化,做出一點妥協,像過去一樣,對現在較有權勢的群體給予一些讓步。”

“為財而財”還是“為善而財”:明清商人與功過格中的財富觀

功過格在16-18世紀的流行還恰逢中國傳統士農工商“四民論”因商人階層的崛起遭遇沖擊的歷史大勢。余英時指出,明清社會結構的最大變化是士商的升降分合,“棄儒就賈”在16-17世紀表現得最為活躍,商人數量在這一時期激增,士和商的界限從此變得模糊——一方面,儒生大批從商;另一方面,商人也可通過財富加入儒生的陣營。余英時認為,“棄儒就賈”的潮流有其歷史必然性:首先,中國人口從明初到19世紀中葉增加了好幾倍,但舉人、進士的名額卻并未相應增加,考中功名的機會越來越小,大批儒生必須另謀出路;其二,明清商人的成功對于士大夫來說也是一種極大的誘惑,明清的捐納制度也讓商人可以得到官品或功名,在地方上成為有勢力的紳商。

從這個角度來看,這一時期的功過格或許為我們觀察時人對商人群體及他們掌握的大量財富有何看法提供了一扇寶貴的窗口。功過格本身的形式與方法就有著強烈的商業隱喻——功過格使用者積善就和商人積累資本一樣。但包筠雅發現,大多數功過格作者和支持者非常不愿意強調這種隱喻,他們一再聲稱,只有行善時不考慮利,行善之人才能積累功德,如果承認功過格的商業隱喻,就會把積功和求利赤裸裸地聯系在一起。

功過格作者對金錢、財產及其在功德積累上起到的作用其實有著非常矛盾的態度。他們一方面暗示了財富是美德的一種反映、象征或鼓勵——功過格作者偶爾會講人們因為善行獲得財富獎勵的故事——亦承認富人比窮人更有資本和能力領導地方慈善工作;但另一方面,他們又以傳統儒家觀點來看商業和財富,即財富是道德完善的一種潛在危險,非常明顯地懷疑富人的道德能力,特別是那些以商致富的人。對那些愿意花錢買功德的人,功過格作者一再強調心誠比金錢更重要,陳錫嘏的“費錢行功”格中對所有列出的善行都未給出具體的功德分值,也沒講述任何報償的故事以說明這種美德的成果,這暗示了作者實際上想說的是,富人特別應該不求回報地行善。

事實上在功過格作者看來,致力于牟利的商人在道德上是可疑的,只有當財富被投資到道德上(用于積功),才是有價值的。包筠雅指出,對財富的重要性的認識和對商人地位的態度改善是晚明和明清過渡時期的標志性現象。功過格作者固然通過承認財富具有潛在道德價值而為積累財富提供了辯護,但積累財富的道德合法性只存在于財富被合乎道德地使用的情況下。為經濟目的而積累財富(善書作者稱之為“為財而財”)實際上仍被視為罪惡。功過格多少反映了當時的士人對商人掌握財富和社會影響力的戒備心理。

在明清時期的中國人為商業和財富的道德正當性糾結不已的時候,同時期的西方也經歷了一系列的思想革命,從中孕育出了一種對商業和財富截然不同的觀念。1705年,英國古典經濟學家伯納德·曼德維爾發表了散文詩《蜜蜂的寓言》,該書有一個聳動的副標題,“私人的惡德,公眾的利益”,在之后的20年中,曼德維爾寫了一系列文章為這個觀點辯護。亞當·斯密認為,商業社會是人類歷史發展的最新階段,商業因能使人類獲得更大的福祉和自由而具有無可替代的價值:它讓越來越多的人能夠享受更高的生活水平,把人們從附庸關系和戰爭的負擔中解脫出來、獲得自由,這種自由反過來又強化了道德,因為它允許人們進行不受脅迫的道德判斷。

余英時指出,明清商人雖已走近傳統的邊緣,但終究未能突破傳統,他們遭遇的阻力是什么呢?對于這個問題,他認為韋伯在研究西方古代經濟發展是提出的看法似乎能夠部分解釋明清商人的困境:韋伯認為,自由商業更容易在“共和城邦”發展,在君主專政的官僚制度下則常遭扼殺,因為后者以“政治安定”為主要目標。也就是說,政治結構有時也會對經濟形態產生決定性作用。

16-18時期的功過格則向我們揭示了保守主義思想的文化慣性和民意基礎——至少那些功過格作者真誠地相信,在社會和經濟變化面前,抑制和禁止社會變動比鼓勵這種變動更有利于建立一個和諧的、所有人都由各自的身份和責任互相連結的理想社會。

參考資料:

【美】包筠雅.《功過格:明清時期的社會變遷與道德秩序》.上海人民出版社.2021.

【英】杰西·諾曼.《亞當·斯密傳:現代經濟學之父的思想》.中信出版集團.2021.

余英時.《儒家倫理與商人精神》.廣西師范大學出版社.2014.