記者 | 程璐

3月以來,隨著疫情在全國范圍內的蔓延,多地快遞物流都受到了不同程度的影響。物流是保證電商生態正常運轉的關鍵通道,一旦流通受阻,必然引發一系列連鎖效應——商家發不了貨,消費者收不到貨,投訴和差評越攢越多,影響銷量的同時,貨物囤積還可能進一步提升管理成本。

被迫變慢的中國電商行業正面臨著2020年后至今最嚴峻的挑戰。

焦慮的商家

“近期我們多個店鋪的銷量下滑都在20%以上。”某電動牙刷品牌的電商運營孟飛告訴界面新聞記者,目前最主要的矛盾就是因各地區疫情管控程度不同,讓快遞在實際運輸過程中,會遇到臨時增加管控等變化,導致商品延誤甚至停運。如果消費者長期收不到貨,大概率會要求退貨或拒收。

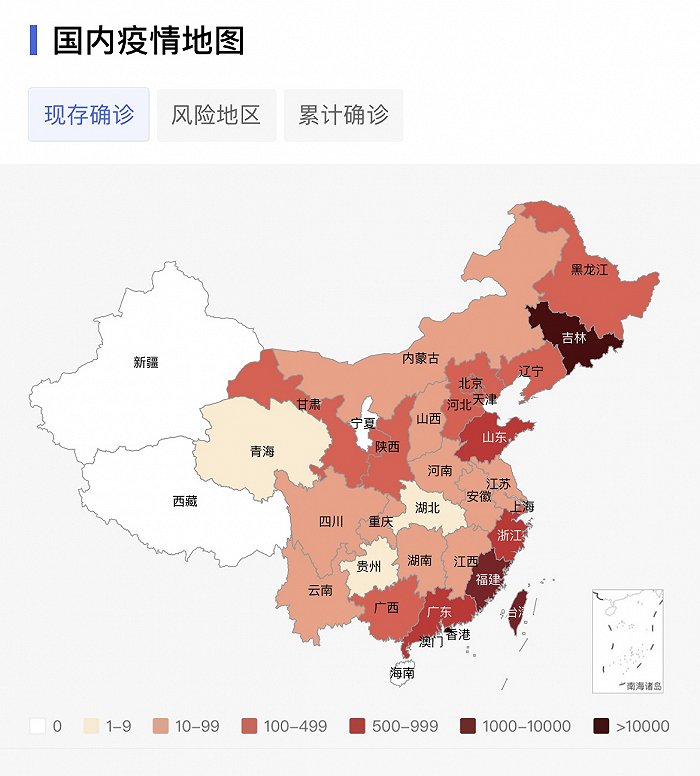

截至2022年3月29日,中國疫情高風險地區55個,中風險地區485個,毫不夸張地說,半個中國的物流因此受到不同程度的影響,尤其是吉林、上海、廣東、福建等每日新增感染者數量較多地區,形勢更為嚴峻。

北京的消費者王女士表示,她在3月7日網購了一套護膚產品,商品從杭州發出,收件地址為吉林,物流走的是順豐速運,但23天過去仍未收到貨。期間詢問商家客服,得到的回應是:吉林地區目前受到疫情影響,物流時效無法保證,對此王女士也表示理解。

不過,并非所有消費者都愿意為延誤買單,孟飛表示后臺訂單中,常常能遇到退貨與拒收的情況,“如果是拒收,對我們來說就意味著增加兩次運輸費用,還有一部分包裝材料的費用。”特別是遇到突發性較強的疫情,物流往往面臨著更強的滯后性。

孟飛所在品牌的發貨地在浙江臺州,距離杭州270多公里。3月9日順豐杭州余杭中轉場突發疫情,給孟飛店鋪的銷售工作增添了各種不確定性。“很多消費者看網購快遞的途徑地更謹慎了,甚至形成一種恐慌,降低了通過電商購物的需求。”

平臺減負

自3月疫情爆發以來,李維就養成了一個習慣:每天上網查看全國新增了哪些受疫情影響的地區。他是某電商平臺的客戶體驗部員工,需要時刻都要關注平臺上的最新進展與用戶體驗口碑的變化。

為了更好地應對疫情蔓延的形勢、緩解商家的焦慮,當前多個電商平臺推出相應政策,以降低疫情帶來的影響。例如在運營及售后政策方面,拼多多、淘寶對受疫情影響導致的無法發貨、延遲發貨問題,予以免除相關處罰及賠付;唯品會推出政策延長售后服務時效,用戶的七天無理由退貨,可延至疫情解除控制后5天再寄回;針對疫區經營資金流緊張的商戶,淘寶天貓提供了30天“信用貸”的免息權益,以解決商家的經營資金需求。

在物流領域,電商平臺也與物流企業積極合作,抖音出臺了針對商家的物流保障措施;京東依托自建物流建立起一整套防疫機制;唯品會也與順豐建立深度合作,在疫區及時動態調整發貨倉,以應對疫情沖擊。

對于平臺的政策,一位商家表示,相比疫情的發展,平臺政策的出臺還是存在滯后性,希望平臺在保護消費者體驗感的同時,能對商家多一些寬容與理解。

當前形勢下,到底是想辦法解決問題還是干脆躺平,電商從業者各有選擇。“現在我們只能盡量增加售后的語音溝通,希望能在電話里和用戶們講清楚當前的疫情困境,盡可能地挽留成交訂單。但如果消費者實在不接受,我們也只能退貨,等待疫情過去。”孟飛說到。