界面新聞記者 | 張熹瓏

銅鑼灣、尖沙咀的長龍又多了起來。

自香港與內地全面通關后,內地旅客、商務客重新活躍在香港,也反映在零售業上。今年3月,香港零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元,按年上升40.9%;首季零售業總銷貨價值的臨時估計上升24.1%,達到1029億元。

5月4日,香港政府統計處公布以上數據。政府發言人表示,隨著個人及旅客消費繼續改善,零售業總銷貨價值在3月進一步急升,未來訪港旅游業和私人消費復蘇應繼續惠及零售業。

今年一季度和2022年四季度比較,經季節性調整的零售業總銷貨價值臨時估計上升12%,總銷貨數量則上升10.8%。

值得指出,由于2022年同期正值第五波疫情導致基數偏低,零售業的升幅未必完全反映市況的全面改善。大新銀行經濟研究及投資策略部亦指出,3月升幅仍略低于市場預期的41.9%。

2018年3月及一季度,零售業銷售額臨時估計分別為398億元和1299.22億元,2023年表現恢復至疫前約八成水平。

一方面由于2022年的比較基數低,另一方面則受惠于內地游客入境旅游的復蘇。香港旅業網數據顯示,前3月內地旅客達336.12萬人次,增長率達38992.7%;占整體旅客超過七成。

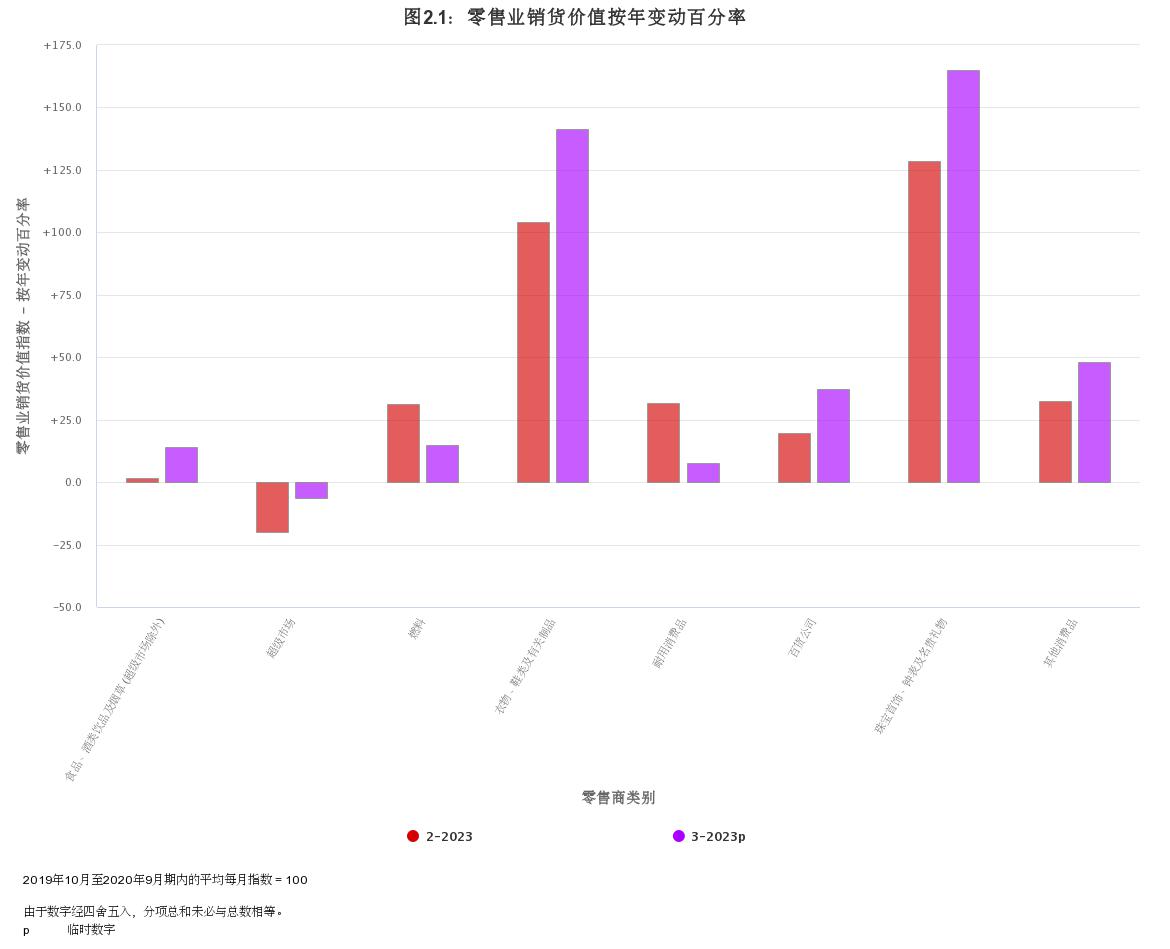

從具體品類來看,一向受內地游客歡迎的商品,包括珠寶及鐘表、服裝、鞋類及其他衣物配件、藥物及化妝品都有亮眼的升幅,3月按年分別上升165%、136%、187.9%和64.4%。

旅游和消費支撐香港經濟在一季度結束了此前連續四個季度的萎縮勢頭。第一季度,香港GDP增速達2.7%,扭轉上季度負增長4.1%的局面。

而從有關上市公司的業績報告來看也實現了強勢回歸。1-3月,周大福和六福集團在港澳及其他市場的同店零售同比大增96.5%和124%;莎莎國際在港澳地區的營業額同比增長60.1%。連鎖零食銷售商優品360亦發布盈利預告,截止今年3月底止,預計全年純利按年大增不少于80%。

“香港回來了”,這句去年11月港府宣傳的關鍵詞,逐漸走進現實,但也有從業者和消費者觀察到一些新變化。

世邦魏理仕商鋪部資深董事兼主管溫運強指出,“五一”黃金周期間,雖然旅客人數較去年大幅上升,但較香港零售商預期的內地旅客人數更少。

根據香港入境處,4月29日至5月3日,共有約62.5萬人次內地旅客到訪香港,平均每日約12.5萬人次,2019年該數字高達25萬人次。

溫運強提及,部分內地游客的消費模式改變了不少,從過往單純的購物和吃喝玩樂等,轉變為追求新的體驗,包括遠足、露營深度游或文化城市漫步等活動,“隨著人民幣兌港元匯率走低,加上消費模式轉變,內地旅客訪港購買日常必需品的需求有可能相對減弱。”

零售管理協會主席謝邱安儀則表示,尖沙咀、旺角和銅鑼灣等旅游區的零售生意雖然有增長,但未見呈爆發式增速,與疫情前相比仍有幾十個百分比的差距,旅客消費力明顯減弱,單價亦較低。

一個事實是,“購物天堂”的價格優勢正在減弱。居住在深圳的尹剛于“五一”期間到香港旅行,但沒有怎么購物:“只買了藥,反而在澳門買了不少化妝品。”她告訴界面大灣區,比起香港,澳門劃算很多,“比內地專柜便宜,而且保證正品,但香港比淘寶還貴。”而她在香港期間,更多逗留在香港故宮博物館等文化景點。

而從廣州前往香港的黎穎也提到,購物開銷比起2019年以前更少:“一些香港或外國品牌的商品價格跟淘寶天貓沒什么太多區別,就不帶了,只買了一些面膜和藥。”

香港“購物天堂”的地位正受挑戰。今年3月,全球咨詢公司麥肯錫發布的一項調查顯示,超過3000名大灣區內地居民中,只有約三分之一表示計劃今年訪問香港;約10-15%的消費者稱未來三年將會減少在香港的消費,轉向海南免稅店購買奢侈品或通過海外代購買化妝品和保健品。

與疫情前同期相比,前文提到的幾個品類仍有相當差距。2019年3月,珠寶首飾及鐘表、藥物及化妝品、服裝的零售額分別為66.81億元、42.96億元和47.13億元;今年3月為50.71億元、27.35億元和38.99億元,相差24%、36%和17%。

麥肯錫研究認為,隨著鄰近城市迅速趕上,香港可能會失去其作為購物中心的優勢。Foot Locker的撤出或許是一個縮影。3月以來,全球品牌運動用品連鎖店Foot Locker陸續撤出香港門店,原因主要為選址不合適、商品款式缺乏吸引力等。

Foot Locker的水土不服,也反映出香港市場的獨特性——香港零售業中,店鋪面積少、密集度高、產品重復性大,一度造就其成為全球最高銷售效率的街道之一。

但隨著大灣區內地其他城市,甚至亞洲不同國家快速發展,眾多新的大型商場落成,香港此前實現不了購物體驗、銷售空間、品牌展示等在其他城市都能呈現,香港商場設計的局限反而令其零售業顯得落后。

“(其他地區)不同類型店鋪混合而成的零售市場,更顯得多元化和層次感。我們早應該反思,香港零售業過去的‘獨特性’,會否已變成于國際市場落后的標志。”美國運動品牌K-Swiss區域總經理廖寶賢撰文指出。