編者按:王笛關于成都的一系列“大眾歷史讀物”,如《消失的古城》和《那間街角的茶鋪》等,近年廣受讀者關注。其中兩個關鍵論題即為“大眾文化”與“公共空間”,王笛在傳統與現代議題上的立場也源出于此。王笛認為,現代轉型改變了中國傳統城市下層民眾對街頭公共生活的“自治”安排,因此,大眾不再是轉型的內在動力,而是現代化的受損者。晉軍指出,王笛的分析雖然未必能夠支撐傳統城市的自治圖景,但仍然構成了對宏大歷史敘事的抵抗。

《大眾何謂?公共何為?王笛成都研究漫議》

文 | 晉軍(《讀書》2022年12期新刊)

澳門大學歷史系教授王笛近年出版了多本關于成都的“大眾歷史讀物”,如《消失的古城》和《那間街角的茶鋪》。王笛在兩書的“后記”中明言:要“把學術研究轉化為大眾閱讀”。但從某大眾書評網站的評論來看,這兩本書引起了一些讀者的不解,諸如其中對消失時空的“懷舊和惆悵”以及對現代轉型的“憂慮和悲觀”。王笛的大眾化嘗試,多少與“大眾文化”及“公共空間”這兩個其學術研究的關鍵論題有關,而其在傳統與現代議題上的立場也源出于此。王笛最早是在其第二本專著《街頭文化:成都的公共空間、下層民眾與地方政治,1870—1930》(以下簡稱《街頭文化》)中展開對大眾文化及公共空間的討論的。而且,王笛之后的研究也多涉及對此書的擴展。因此,本文將主要梳理《街頭文化》一書對大眾文化及公共空間的討論,探討其對大眾和公共在中國現代轉型中位置的看法。

在二〇〇五年為《街頭文化》撰寫的“中文版自序”中,王笛明確指出:這本書反映了其“學術興趣、學術觀念和學術方法極大的轉變”。王笛八十年代在四川大學歷史系就讀、任教時,完成了其“對以清代四川為中心的長江上游的系統研究”的第一本專著《跨出封閉的世界:長江上游區域社會研究》(以下簡稱《跨出封閉的世界》)。二〇〇六年王笛在此書的“再版前言”中坦陳:受當時國內流行的現代化理論的影響,他“把傳統的喪失和現代因素的出現都視為社會進步的必然結果,并給予這種發展積極評價”。彼時,《街頭文化》的英文版已于二〇〇三年出版,中文譯本也即將出版。與其第一本專著“從現代化精英的角度來看待社會變化”不同,王笛在《街頭文化》中強調要從下層民眾的視角來探討現代化的社會后果,而他對現代轉型的態度也從積極評價轉向了關注轉型對民眾生活及地方文化的沖擊。《街頭文化》一書是以其博士論文為基礎的,王笛學術旨趣的轉變與其九十年代赴美、后師從中國近代史專家羅威廉(William T. Rowe)教授的經歷有關。按照王笛在《跨出封閉的世界》“再版序言”中的陳述:到美國以后,“西方的有關研究使我對一些問題進行更深入的思考”。因此,要理解王笛的“大眾”轉向,就需要對美國的中國研究范式進行簡要的梳理。

王笛赴美時,美國的中國研究早已告別了此前盛行的“刺激—反應”范式。倡導這一范式的學者在二十世紀五六十年代側重于研究十九世紀以來外來政治經濟力量及思想對中國的刺激和影響。而自六十年代后期,學術發展和現實政治促成了美國的中國研究學者對“刺激—反應”范式的反思。他們質疑單一現代性,強調要從中國的內在結構來解釋其現代轉型,即強調“中國中心觀”。根據對中國現代轉型內在動力的不同理解,“中國中心觀”的研究可以分為兩類:一類關注“大眾反抗”,特別是下層民眾的革命參與,這類研究通常把農工群體視為中國轉型的內在動力;而另一類則關注“公共領域”的發展,這類研究部分延續此前“刺激-反應”模式中關注“反應”的士紳研究,將其擴展為權威來源更多樣的地方精英研究。這類研究發現,在清末,特別是太平天國之后的重建中,地方精英承擔了更多的公共職能,如公共工程的修建和社會福利的提供。而且,在某些區域,如王笛的導師羅威廉研究的漢口,地方精英與地方政府在公共事務領域相互競爭,勢力此消彼長。這種狀況最終導致地方精英的分化,部分地方精英為了與地方政府抗衡,轉向了積極的政治參與,成為清末政治轉型的重要動力。王笛在《街頭文化》中的轉向是與“大眾反抗”范式與“公共領域”范式之間的分歧聯系在一起的,更具體地說,王笛的轉向是立足于“公共領域”范式的“大眾”轉向。

在《跨出封閉的世界》“再版序言”中,王笛闡述了其對羅威廉等學者使用“公共領域”概念的理解。王笛注意到這個概念受到當時西方和國內學者的關注,甚至引發了諸如不適用于研究中國之類的批評。王笛通過引用羅威廉等人的相關論述,明確指出美國的中國研究中的“公共領域”(public sphere)一詞原本是“在中國社會有很長歷史的‘公’的領域”的英文翻譯,并非德國社會學家哈貝馬斯強調西歐資產階級興起后出現的理性交流的“公共領域”(Public Sphere)。因此,在王笛看來,這個概念并無不適合中國歷史研究之處,而是為中國近代史研究“開拓了一個新的研究領域”,要有意識地去研究“處于‘私’和‘官’之間的那個重要的社會領域”,也就是“國家和個人之間的社會空間”。然而,王笛也發現:與羅威廉研究的漢口不同,長江上游受太平天國影響較小,公共領域的擴張不但晚于受影響較大的區域,而且“很大程度上是官方推動的結果”,并沒有帶來地方精英的社會參與乃至政治參與的發展。也就是說,王笛認為清末長江上游的社會轉型動力并不在“公共領域”。因此,《街頭文化》雖然是在羅威廉的指導下完成的,但王笛并沒有將羅威廉在漢口發現的地方精英活躍的“公共領域”擴展到成都。

據王笛在《街頭文化》的“中文版自序”中所言,他在閱讀成都晚清的改良人物傅崇矩的資料時,發現這位既辦報紙又做社會調查,還興辦實業的地方精英記錄了大量關于下層民眾在街頭的生活。由此,王笛將研究重心轉向了成都下層民眾的街頭日常生活及其中的大眾文化。王笛使用了“公共空間”(public space)這個概念來概括他研究的成都街頭及其中的公共生活。這個概念一方面可以回避“公共領域”的爭議,另一方面,也比后者更具象,而且仍然可以討論物理空間向社會空間和政治空間的轉化,后兩個空間是源自中西的“公共領域”都關心的議題。當然,更重要的是,街頭活躍著各個階層,不僅包括各種地方精英,還有人數眾多的普通民眾。此外,王笛研究的清末民初恰值現代國家建設開啟之機,國家權力下延并擴張了對街頭的管理。由此可見,王笛對成都街頭公共空間的研究擴展了“公共領域”范式的研究視野,不但確認了普通民眾同樣是公共事務中的行動者,而且在國家與地方精英的互動之中加入民眾的維度,可以探討其中的多向關系。立足“公共”,關注“大眾”,是《街頭文化》的真意。

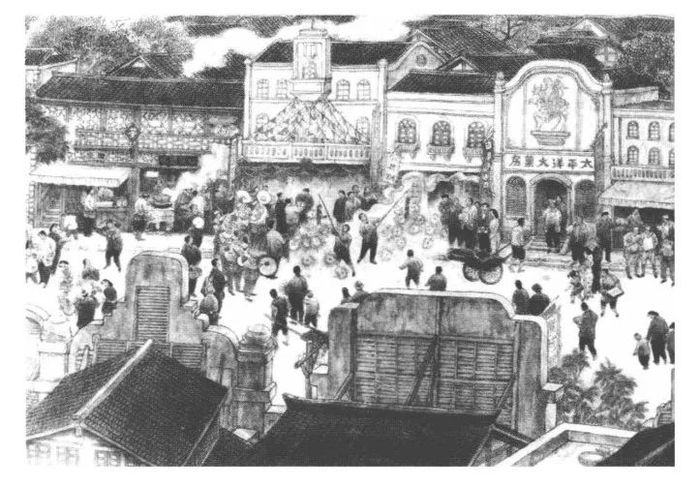

《街頭文化》一書對“大眾”的關注,首先體現在其研究的是成都民眾的公共生活,即在街頭公共空間的日常生活(包括經濟、社會和政治活動)。而“街頭文化”一詞則是“在街頭的大眾文化”的縮寫,主要是指下層民眾關于街頭公共空間和公共生活的各種安排。在王笛看來,傳統城市的公共空間是民眾共同生活的“自治”社會空間。在其中,民眾自行安排公共空間的日常使用,自行組織經營、娛樂及慶典,還有一套辦法來解決在公共空間中發生的各種沖突,街區鄰里之間也形成了共同體意識。

羅威廉對漢口的研究已經發現:傳統中國城市并非如馬克斯·韋伯等學者所描述的那樣完全受行政、血緣和地緣組織的控制,而是發展出了城市共同體組織和城市身份認同。羅威廉的判斷是基于對城市商業精英的研究,而王笛將這種城市共同體擴展到了下層民眾。因此,雖然與哈貝馬斯研究的西歐資產階級共同討論、形成公共輿論的“公共領域”有所不同,成都街頭也是有活躍“大眾文化”的“公共空間”。可是,伴隨清末民初的改良和革命而來的“現代化”改變了成都街頭及其中的大眾文化。

如前所述,在“中國中心觀”的研究取向中,與公共領域范式并立的是大眾反抗范式。受當時美國人文及社會科學“文化轉向”的影響,大眾反抗范式也關注大眾文化。不過多數研究是在大眾文化及大眾宗教中尋找大眾反抗的思想資源和組織資源,還有些則關注教育及文化出版事業的大眾化,后一類研究往往隱含了對國家權力干預大眾文化的默許。王笛的大眾文化研究與大眾反抗范式有明顯不同。《街頭文化》翻轉了大眾反抗范式對現代轉型與大眾文化的討論。在王笛看來,即便有大眾反抗,也是社會轉型的后果,而并非轉型的動力。因此,清末民初成都街頭的大眾反抗上升是源自民眾對新政治體制和社會現實不滿,這種反抗會因社會、經濟和政治狀況而改變,而不是推動變革。同樣,就大眾文化與現代轉型的關系而言,王笛強調大眾文化受到現代轉型的影響,而大眾反抗范式則將大眾文化作為影響民眾行動、進而影響社會轉型的資源。另外,王笛顯然也不贊同大眾反抗范式對干預大眾文化的默許,而希望大眾文化保持獨立自主。在《街頭文化》一書的中文版結尾,王笛悲觀地認為:現代化帶來了城市公共空間及公共生活的重建,但對大多數下層民眾來說,“他們失去了一個舊世界,但并沒有得到一個新世界”。也就是說,現代化損害了“大眾”的“公共”。

概括而言,《街頭文化》一書展示的是改良和革命等政治運動對成都民眾日常生活(主要是指街頭的公共生活)的影響,但討論的卻是現代化及現代性對街頭的大眾文化(主要是指對街頭公共生活的傳統安排)的影響。王笛認為現代化破壞了成都街頭的公共空間和公共生活,損害了民眾的利益。簡而言之,無論大眾還是公共,都不再是社會轉型的動力,而是現代化的對象,而且是受損者。王笛的這一論斷似乎略有偏頗,這與《街頭文化》一書未對國家文化(即正統意識形態)與精英文化進行區分有關。王笛區分了大眾文化與精英文化,并指出二者之間的“同一和分裂實際上是共存的”。至于國家文化,王笛似乎認為與精英文化是一體的,并未將這兩種文化也同樣視為“同一和分裂”的共存。

同時,王笛對精英文化的多樣性重視不足。《街頭文化》只關注了“改良精英”,就是“那些受現代化和西化影響,并有意識地試圖重建公共空間和重塑城市形象的那一部分人”。于是,權威來源多元因而觀念文化也應有其多樣性的地方精英,只剩下了熱衷現代化的一群人。而王笛認定的改良精英其實并不是單面的,其中既有傅崇矩這樣出版報紙、興辦實業的地方精英,也有依靠國家權力改造公共空間的地方行政官員,如主持成都警察制度建立的周善培。王笛只強調了這些精英的現代化傾向,并未辨析權威來源不同的這些精英對現代化方向及路徑的不同理解,還有他們各異的現代化努力造成的不同社會后果。比如傅崇矩這類地方文化精英和經濟精英可以在報紙上贊揚某些西化的生活方式,通過興辦實業來鼓勵這些生活方式,可是他們對公共空間的改造,可能很難與周善培在清末建立警察制度或者軍閥楊森在一九二四年推行成都街道改進計劃之類相提并論。由此可見,王笛只強調大眾文化與精英文化的區分而模糊了國家的位置,也就弱化了國家或者說政治權力在公共空間改造中的力量。于是,在王笛看來,改良精英是成都街頭變化的關鍵行動者,而民眾在公共空間中遭遇的減損也就被歸咎于現代化。王笛的這種歸因顯然難以回答這樣一個問題:為何他在“中文版自序”中提到的、已然完成了現代化的那些國家的城市并未遭遇成都及中國許多城市在現代化面貌下的趨同?王笛從成都街頭公共空間和大眾文化的變化出發,對現代化和現代性進行反思,多少有點打偏了板子。

王笛在批評現代化的同時,對傳統城市的公共空間和大眾文化卻表現出了偏愛。的確,如《街頭文化》“中文版自序”的開篇,王笛在回應國外學者對他“浪漫化”傳統的批評時,強調他也描繪了成都街頭的隔閡和沖突。然而,在王笛筆下,階級、族群的隔閡在成都街頭也許并未消除,但很多糾紛都能在此得到化解,而且是以伸張正義的方式。遭遇家暴的女性在街頭哭訴會獲得鄰居及路人的同情和保護,街鄰會訓誡虐待老人的不孝之子,鄰里糾紛、不同行業人群的沖突也有多種調停方式,街頭如有人公然凌弱也總有行人挺身而出。《街頭文化》中的這些描述似乎有把傳統中國城市(特別是其中的社區共同體)描繪成道德共同體的傾向。然而,在討論二十世紀二十年代各街區因巷戰而組織守夜時,王笛已經論及了街區精英濫用職權。那么,在傳統街頭的“自治”中,是否同樣可能出現精英獨斷?街頭鄰里的有些不端行為會得到糾正,而有些則可能聽之任之,甚至某些“秩序”是否本身就是恃強凌弱的結果?《街頭文化》一書傳達出了王笛對傳統城市的公共空間和大眾文化的懷念,卻對他懷念的成都公共生活的“自治”分析不足,書中更多的只是看似豐富卻缺乏背景及上下文的細節和片段。

《街頭文化》的這些不足有資料的緣故。王笛關于清末民初時期成都街頭的記錄多來自當時的地方報刊,多是引人矚目的場景或突發事件的片段,難有完整的來龍去脈。雖然王笛也使用了其他類型的資料,諸如官方檔案、游記和回憶錄等,但熙熙攘攘的街頭公共空間里來來往往的人們卻往往面目模糊,難以構建對當時成都街頭的公共空間和大眾文化的系統討論。然而,即便只是呈現一些歷史碎片,《街頭文化》也或詳或略地記錄了大眾的生活以及他們與歷史的遭遇。因此,雖然大眾和公共在王笛筆下成了某種宏大力量(如王笛認定的現代化)的犧牲品,但其歷史寫作本身構成了對這種宏大力量的抵抗。

在《街頭文化》之后,王笛對成都茶館這個特定公共空間在二十世紀兩個五十年里的變化進行了研究(參見《茶館:成都的公共生活和微觀世界,1900—1950》)。茶館研究繼續了《街頭文化》的研究理路,雖然引入“國家文化”概念以對“地方文化”的掙扎進行討論,但關注的還是“現代對傳統的沖擊”。因此,茶館研究仍然難以回答《街頭文化》的遺留問題:在現代化過程中,各個國家是否都出現了地方文化/大眾文化的衰弱?另外,大眾和公共,誠然不如美國的中國研究學者們認為的那樣積極,是否只能是社會轉型的代價?相比之下,王笛在二〇一八年出版的袍哥研究(參見《袍哥:1940年代川西鄉村的暴力與秩序》)雖然也延續了《街頭文化》的相關討論,但在方法和理論方面都有若干推進。通過分析燕京大學在抗戰西遷成都期間的一位學生的袍哥調查,王笛對袍哥組織這種傳統社會的公共生活組織形態進行了討論。在王笛看來,袍哥需要樹立自己的道德權威,也要有經濟利益為基礎,還需要使用暴力。在這里,傳統不再只有令人留戀的美好,大眾文化也呈現出其暴力的面相。王笛的袍哥研究可以視作對其導師羅威廉的華中鄉村暴力傳統研究的呼應,也是與前述“大眾反抗”研究范式的又一次對話:中國存在不同的傳統,暴力甚至組織化的暴力也是其中之一,而所謂大眾反抗也并不一定是在尋求正義。此外,王笛還發現:在燕京大學學生的袍哥調查中,袍哥組織被定位為在地方秩序中發揮功能的“社團”,其中的暴力及腐敗則被解釋為受當時腐朽政治權力的影響;那位學生還相信袍哥只要復興其傳統、代表人民的利益就能獲得新生。在王笛看來,這些論斷是學院派精英對大眾文化的誤解,展現了與《街頭文化》不同的精英文化與大眾文化之間的關系。

王笛的成都社會歷史研究所關心的問題一直是大眾的公共生活在現代轉型中的命運,而我國地方文化的趨同則是他直接的現實關懷。王笛表達了對地方文化消失的惋惜,只是他將此視為現代化的后果。于是,王笛的研究難免會被認為是留戀傳統。其實,王笛看重的是大眾在公共空間里自治的公共生活,雖然他的分析未必能支撐起如此圖景,而王笛學術研究大眾化的努力,同樣也是緣自其對公共空間及大眾文化的信念。不過,要讀懂王笛的大眾歷史讀物,理解他的“懷舊”和“鄉愁”,還是要回到王笛的學術研究。與開篇提到的大眾讀物相比,王笛的一個作品集《顯微鏡下的成都》更適合作為了解其成都研究的入門讀物。這本書收錄了王笛研究專著的關鍵章節,不但保留了學術研究的嚴謹,還可以清楚地看到王笛研究的演進。這本書還加入了王笛關于成都二〇〇〇年一樁麻將法律糾紛的論文,清晰地表明了其現實關懷。此書的“代跋”是歷史學者唐小兵對王笛的訪談,其中的提問切中肯綮,回答也開誠布公,便于了解王笛的基本學術立場。在這本書收錄的章節中,王笛還進行了若干修訂,比如《街頭文化》的章節修正了清末成都城內作為地方行政力量象征的城隍廟的數量。可以看到,在近四十年的學術生涯中,王笛一直努力推進其對成都社會歷史變遷的研究,“大眾歷史讀物”的嘗試也是其努力的一部分。就這種大眾化的努力而言,或許在王笛看來,公共空間及大眾文化也許并不僅僅是被改變的對象,其中多少也蘊含著改變的可能甚至動力?

來源:讀書雜志