文|車百智庫 陳重山

編輯|阿峰

日前,工信部節能與綜合利用司在浙江衢州組織召開新能源汽車動力電池回收利用座談會。

會上提出,將研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》和行業急需標準,健全動力電池回收利用體系。

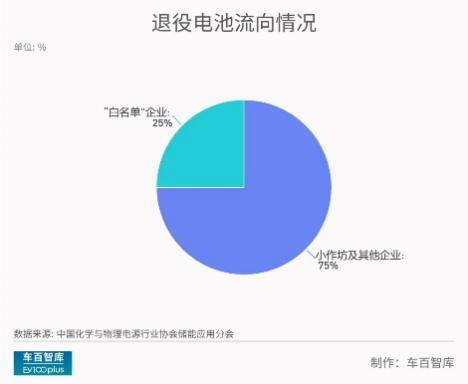

業內之所以對動力電池回收如此重視,在于目前動力電池回收領域,存在著小作坊猖獗的現象。據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會統計,目前流向白名單企業的退役電池只有不到25%,有75%的業務被小作坊以及尚未進入白名單的企業消化,由此帶來嚴重污染問題,且不利于資源的循環利用。

如今已處于動力電池的退役潮,據智慧芽創新研究中心研究員黃靜雯推算,2023年退役動力電池理論回收量有望超過30萬噸,2025年將達到50萬噸。而2025年后,每年退役動力電池數量將達百萬噸級。若任由小作坊猖獗, 后果很嚴重。

不過,對于動力電池回收的未來,相關研究機構依然處于樂觀的看法。

據洛克資本的研報,目前國家各個地區對于非法危廢收集的打擊力度持續加強,長期來看,小作坊廢電池回收業務有望出清,大型連鎖型的汽修廠成為重要電池回收窗口。而信達證券也認為,工信部等部門發布多項政策指南引導電池回收規范化發展,白名單制度有望趨嚴,電池回收行業進入壁壘不斷提高,小作坊有望逐步退出。

其實,小作坊猖獗現象已有所控制。早在2021年底的媒體調查中,流入小作坊的退役電池占比高達九成,而非目前的70%。而且,目前由于動力電池回收相關技術進步,部分小作坊只從事預處理工作,甚至僅僅充當退役電池的“倒爺”角色,已開始被邊緣化。

即使如此,動力電池回收領域,杜絕小作坊的“規矩”,也會在年內定下。據工信部發布的《2023年規章制定工作計劃》,這份《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》,就屬于需要在年內完成起草并適時提請審議的項目。

一、小作坊猖獗

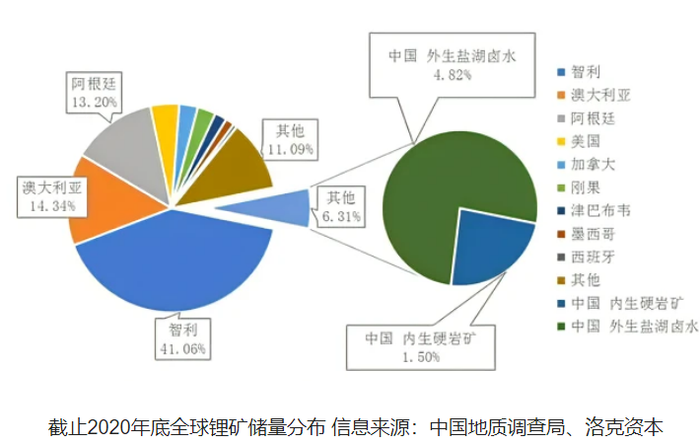

鋰礦資源短缺,一度成為我國新能源汽車發展的一大難題。

這是因為,全球鋰礦資源分布不均,中國是鋰礦需求大國,但鋰礦儲存量僅占全球6%,其中鹽湖鹵水占比超7成,開發難度大。據國信證券,我國鋰鋰資源的利用,整體業態是海外采購精礦,國內加工生產鋰電池的模式,對鋰礦依賴度高達七成以上。

解決鋰資源“卡脖子”問題,也不是無解。國內動力電池龍頭企業寧德時代董事長曾毓群就明確表示,鋰礦資源不是動力電池發展的瓶頸。在2022世界動力電池大會上,曾毓群已為這一難題指出了解決辦法。

那就是退役動力電池的回收利用。曾毓群說:“電池里面絕大部分材料都是可以循環利用的,目前我們鎳鈷錳的回收率已經達到了99.3%,鋰的回收率達到了90%以上。”若全國都達到這樣的回收率,對鋰礦資源的需求,將會大為減少。

從經濟利益角度看,動力電池回收利用也是劃算的。2022年年中,動力電池回收領域龍頭企業格林美在互動平臺上透露,該公司廢料成本比原礦成本低10%以上。

目前,動力電池回收利用主要有兩種模式:一種是直接將電池拆解,回收其中有價值的原材料,循環利用;另外一種是梯次利用于其他領域。

工信部分別于2018年,2020年,2021年,2022年四次公布了符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》的企業名單,涉及企業累計80余家。這些白名單企業,目前設立了14435個動力電池回收服務網點。但是,小作坊倒買倒賣、違規操作、破壞環保等亂象仍然層出不窮。

這些小作坊主要是非法拆車廠、非法電池倒賣商、非法電池處理商。它們由于不需要進行環保成本和運營成本的投入,在回收價格上有極大的優勢,通常會進行高價回收,擠壓正規渠道的利潤空間和市場份額。

而且,對于白名單企業,目前并沒有給予強制性的保護,很多企業在尋找回收合作伙伴的時候,并不需要從白名單企業中篩選,而是“價高者得”,這就給了小作坊機會。

據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會統計,目前流向白名單企業的退役電池只有不到25%,有75%的業務被小作坊以及尚未進入白名單的企業消化。

二、退役潮到來

小作坊參與動力電池回收,造成的污染較為嚴重。

目前,小作坊回收處理主要為三元電池和碳酸鐵鋰電池,造成的污染主要包括外殼材料、隔膜、粘結劑的白色垃圾污染,加工過程中,溶劑的使用有揮發性空氣污染,正極材料可能導致重金屬污染,電解液加工、及報廢過程的揮發性污染和報廢回收過程中可能存在的大氣、水質、土壤污染。

另外,在電池拆解和回收過程中,細小的顆粒可能會從電池中釋放到空氣中,被視為總粉塵排放量的一部分。一旦處理不當,鋰離子將會滲透到周圍的土壤中,進入到更深的土層,污染地下水。對廢棄電池進行填埋和非法處理,可能產生滲濾液,對環境造成危害。

除了污染環境,這些動力電池本身就屬于危險品,小作坊的拆卸、儲存、運輸也面臨著引發事故的風險。

小作坊回收利用動力電池,還會導致資源浪費。據上海證券報的調查,在動力電池回收領域,對不少正規回收拆解企業能再生利用的材料,小作坊沒有能力處理,只能當作垃圾處理,不利于循環利用。

而且,白名單企業動力電池的回收,因為小作坊的影響,效益減少,就很難大手筆投入到相關核心技術的研發上,而小作坊本就處于違法境地,很難系統穩定地組織大規模的技術研發。長此以往,必將導致我國動力電池回收技術落后于人,嚴重影響到全行業的降本能力,最終形成我國動力電池產業的短板。

目前,我國已迎來第一批動力電池退役高峰期,解決“小作坊猖獗”現象,刻不容緩。

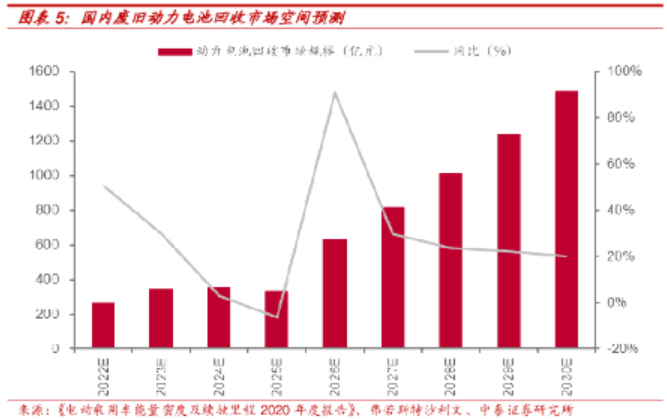

智慧芽創新研究中心研究員黃靜雯認為,據動力電池平均壽命5年至6年測算,2023年退役動力電池理論回收量,有望超過30萬噸,2025年將達到50萬噸。而2025年后,每年退役動力電池數量將達百萬噸級。

退役動力電池回收,帶來了較大的市場機會,據中泰證券的研報,2022年三元電池與磷酸鋰鐵電池的回收收入,分別為每噸13萬元與5萬元;而且,隨著動力電池退役潮的到來,該行業的市場逐年加大,未來市場空間將達千億以上。

如果任由市場無序發展,小作坊依然猖獗,導致危害將越來越大。

三、“良幣驅劣幣”

在目前無序競爭期間,為了逐利,很多動力電池回收企業成立。

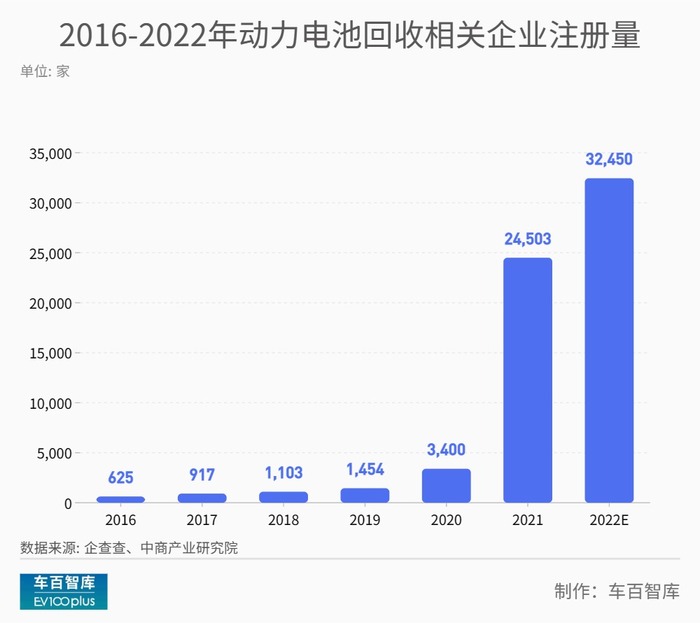

據企查查,2018年動力電池回收相關企業注冊量突破1000家,2020年新增動力電池回收企業3400家,2021年動力電池回收企業注冊量暴增至2.45萬家,預計2022年動力電池回收企業注冊量將超3萬家,這導致我國在業或存續動力電池回收企業達到4.15萬家。據中信建投研報分析,這些入局者大多是沒有認證、技術的小企業。

對于這些蜂擁而至,卻無資質的動力電池回收企業,相關部門的治理已經開始。

目前,工信部節能與綜合利用司在浙江衢州組織召開新能源汽車動力電池回收利用座談會,會上提出,將研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》和行業急需標準,健全動力電池回收利用體系。

而且,據工信部發布的《2023年規章制定工作計劃》,這份《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》,屬于需要在年內完成起草并適時提請審議的項目。

其實,不止法規,動力電池回收行業在快速發展過程中,已經在擠壓小作坊的生存空間。

此前,小作坊之所以猖獗,在于碳酸鋰價格“高高在上”,動力電池回收利用,收入不菲。

具體來看,2021年四季度起,隨著國內新能源汽車滲透率快速提升,鋰礦供給增速與需求之間的差距逐漸拉大,導致碳酸鋰價格飆升。2022年11月中旬,國內電池級碳酸鋰價格一度突破60萬元/噸。

然而,2022年底以來,由于新能源汽車補貼退坡、終端需求減弱等影響,疊加下游廠商庫存充足,采購需求降低,碳酸鋰的價格不斷下跌,2023年4月中旬,已經跌破20萬元關口,較歷史高點暴跌近七成。

對于未來的碳酸鋰價格,目前行業普遍以看跌為主。真鋰研究創始人墨柯認為,2023年碳酸鋰價格可能會跌到15萬元/噸以內,2024年下半年可能還會進一步跌到5萬元/噸。在中國電動汽車百人會論壇(2023)舉辦期間,孚能科技董事長王瑀表示,碳酸鋰實際成本為3萬元/噸,預計未來價格有下探到10萬元/噸的可能。

碳酸鋰價格的下跌,使得動力電池回收的收入越來越低。白名單企業經濟實力強,且布局動力電池回收領域多處于戰略考慮,因此抗壓能力強。而無資質的小作坊,大多都規模小,企查查2021年的數據顯示,動力電池回收相關企業注冊資本在100萬元以內的企業數量占25%,注冊資本在100-500萬元和500萬元以上的分別占35%和40%,即動力電池大多為中小企業,若經濟效益持續下降,其抗壓能力是很弱的。

而且,這些小作坊面臨資本壓力,無法獲得資本支持。萬創投行董事總經理趙一銘就說過,技術方面掌握核心優勢的企業才具備投資價值。這些企業才能夠“燒錢”求生存,從而不斷搶占市場,小作坊最終就會被擠壓出局。

更為關鍵的是,在技術方面,目前的小作坊大多有所欠缺。

據上海證券報的調查,大部分小作坊只充當退役電池回收的“倒爺”,或者僅從事退役電池回收的預處理工作。而真正將貴金屬原料提取出來的濕法冶煉,是電池回收環節當中最關鍵的一步,目前只有在規模、資金和技術上均占優勢的大型化工集團才能完成。

總體而言,小作坊猖獗現象,目前有一定程度上的控制。早在2021年底的媒體調查中,流入小作坊的退役電池占比高達九成,而非目前的70%。

相關研究機構也認為,“小作坊猖獗”的現象持續時間不會太長。據洛克資本的研報,目前國家各個地區對于非法危廢收集的打擊力度持續加強,長期來看,小作坊廢電池回收業務有望出清,大型連鎖型的汽修廠成為重要電池回收窗口。而信達證券也認為,工信部等部門發布多項政策指南引導電池回收規范化發展,白名單制度有望趨嚴,電池回收行業進入壁壘不斷提高,小作坊有望逐步退出。

那么,小作坊何時會被擠壓出動力電池回收領域?

可能是2030年。動力電池回收企業順華鋰業副總經理趙衛奪認為,未來會形成電池廠商、車企、回收再生企業的聯動、閉環B2B模式,第三方回收企業成為車企和電池廠商社會責任的分擔者。而這一良性循環,預計2030年左右會形成。

【全文參考】

[1]《動力電池回收行業研究:長坡厚雪,千億市場大幕漸啟》,中信建投證券,王介超

[2]《動力電池退役潮起,回收賽道風口將至》,中泰證券,馮勝

[3]《動力電池回收投資機會全解》,洛克資本,鄧鑫濤

[4]《廢舊電池回收生態調查:正規軍為何干不過小作坊》,上海證券報,高山

[5]《退役動力電池回收“一天一個價”,新注冊企業同比增26倍行業急速擴張,新能源車牛市催生千億回收市場》,每日經濟新聞,張蕊

[6]《2022年中國動力電池回收企業大數據分析》,中商產業研究院

本文部分觀點源于中國電動汽車百人會研報《讓動力電池流動起來(動力電池全生命周期資產運營管理)》。